少しずつだが、歴史はより自由で、より公平で、より開かれた社会に向かって進んでいる。私はそう信じている。ただ、その流れは一直線には進まない。しばしば揺り戻しが起き、時には逆流が生じる。アメリカのトランプ大統領の振る舞いは、歴史が激しい逆流の時代に入ったことを示しており、それは新しい戦争の時代の到来を告げるものになるかもしれない。

トランプ政権は産油国のベネズエラに軍事侵攻し、マドゥーロ大統領を拉致してアメリカに連行した。ニューヨークの連邦地裁で麻薬密輸罪などで裁くという。とんでもない行為である。日本のメディアは「国際法違反の疑い」などと報じたが、腰の引けた表現だ。国際法に反することは明白である。アメリカはかつて、北朝鮮やイランを「ならず者国家」と指弾したが、その言葉が自国に向かって発せられたら、果たして反論できるのか。

国際法の重要な規範の一つに「外交特権」というのがある。国家を代表して交渉にあたる外交官は、受け入れ国によって身柄を拘束されたり、刑事裁判にかけられたりすることはない。所得税などの課税も免除される。そうしなければ、国家間の紛争や摩擦を解決するための交渉を進めるのは困難、と各国が悟ったからだ。

外交特権は、戦争に明け暮れたヨーロッパ諸国の間で19世紀の初めに確立された合意で、第2次大戦後の1961年に外交関係に関するウィーン条約として成文化された。条約は「外交官の身体は不可侵とする。外交官はいかなる方法によっても抑留し又は拘禁することができない」(第29条)、「外交官は接受国の刑事裁判権からの免除を享有する」(第31条)と明記している。まともな国家で、この条約を無視したり、否定したりする国はない。

一人の外交官に対してすら、不逮捕や刑事免責の特権が認められている。国家を代表する大統領や首相をどのように遇するかについては、国際的な条約や協定はないが、外交特権の当然の帰結として、国家元首や首相、外相についても同様の特権と免責が与えられ、他の国が刑事責任を問うことはできない、と国際慣習法で広く認められている。

ベネズエラに軍隊を派遣して護衛を殺害し、マドゥーロ大統領夫妻の身柄を拘束して軍用機で連れ去るなど、どのような論理を使っても正当化できるものではない。ましてや、マドゥーロ大統領がコカインの密輸にどのように関わっていたかについての説明もなく、「ベネズエラの石油は今後、アメリカが管理する。利益の配分も決める」と言うに至っては、支離滅裂と言うしかない。

ただ、問題なのは、国際社会にも国連にもアメリカ大統領の責任を問う力も仕組みもないことである。国家間の紛争に対処するのは国連安全保障理事会の仕事だが、安保理で五つの常任理事国すべての賛成を得られなければ、国連は動くことができない。アメリカは常任理事国であり、拒否権を持つ。要するに、かつての「戦勝国」が何をしようと、国連は何もできないのである。

ヨーロッパが主戦場になった第1次大戦では戦場で毒ガスが多用され、戦後、毒ガスや細菌兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書(1925年)ができた。第2次大戦では捕虜の虐待や民間人の虐殺が相次ぎ、1949年に成立したジュネーブ諸条約で、そうしたことが禁止された。国際法とは、その時代の国際社会の「映し鏡」であり、その多くは各国が戦争の惨禍をくぐり抜けてたどり着いた「紳士協定」のようなものに過ぎない。

誰かがその鏡を打ち砕き、「条約や協定など紙くず」と言い始めたら、効力はなくなる。トランプ大統領やガザでの住民虐殺をいとわなかったイスラエルのネタニヤフ首相は、「国際法など紙くず」と言っているのである。彼らに道理を説いても通じることはないだろう。激しい逆流の時代に入った、と覚悟を固めて対処するしかない。

激しい逆流は、次の大きな戦争へとつながる可能性がある。では、次の戦争はどのような様相を呈するのか。すでに、ロシアによるウクライナ侵攻でその輪郭がおぼろげながら見え始めている。ドローンの大量投入に象徴される、ハイテクを使った無人兵器の使用である。人型ロボットの投入も、そう遠くないだろう。

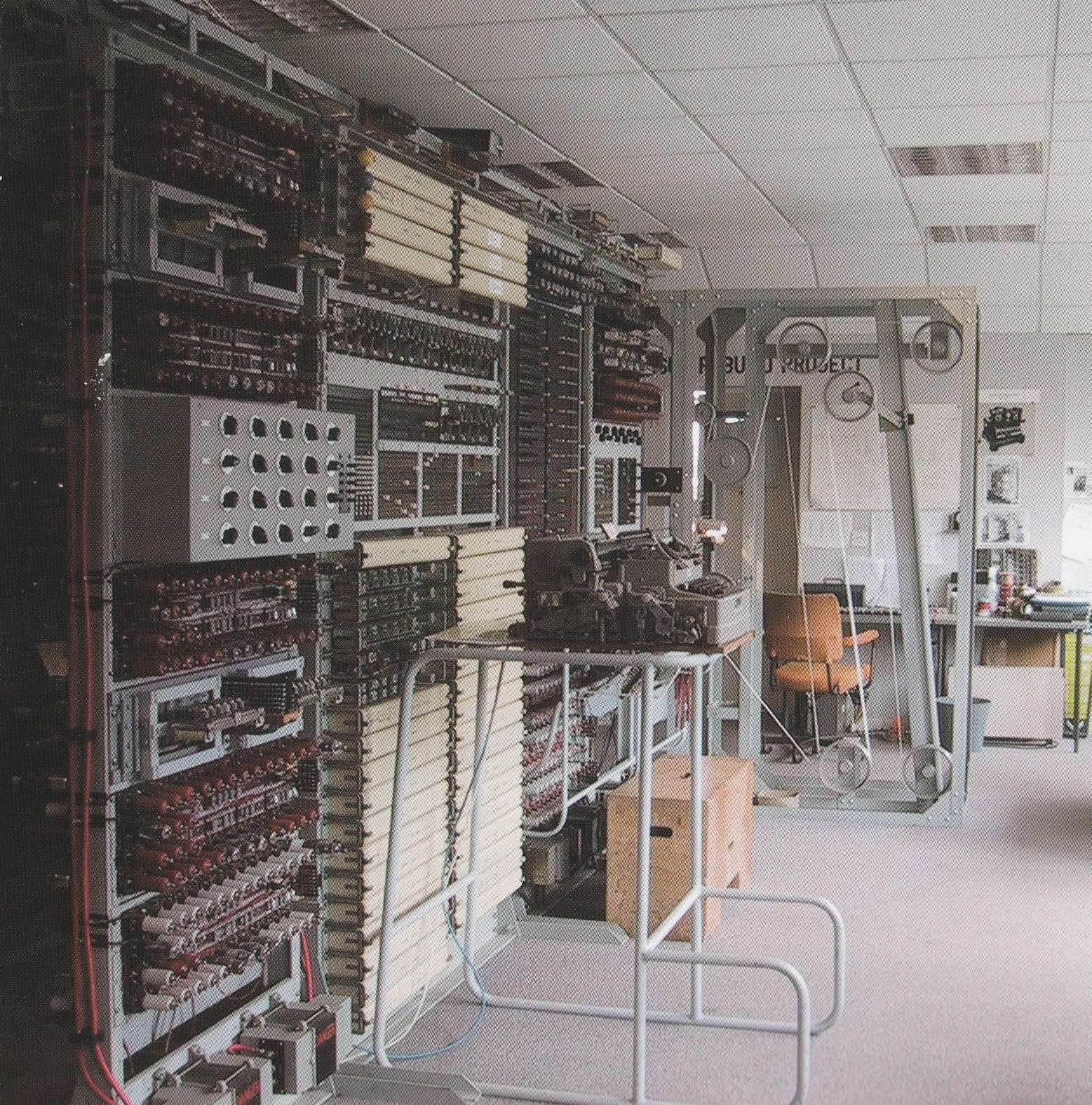

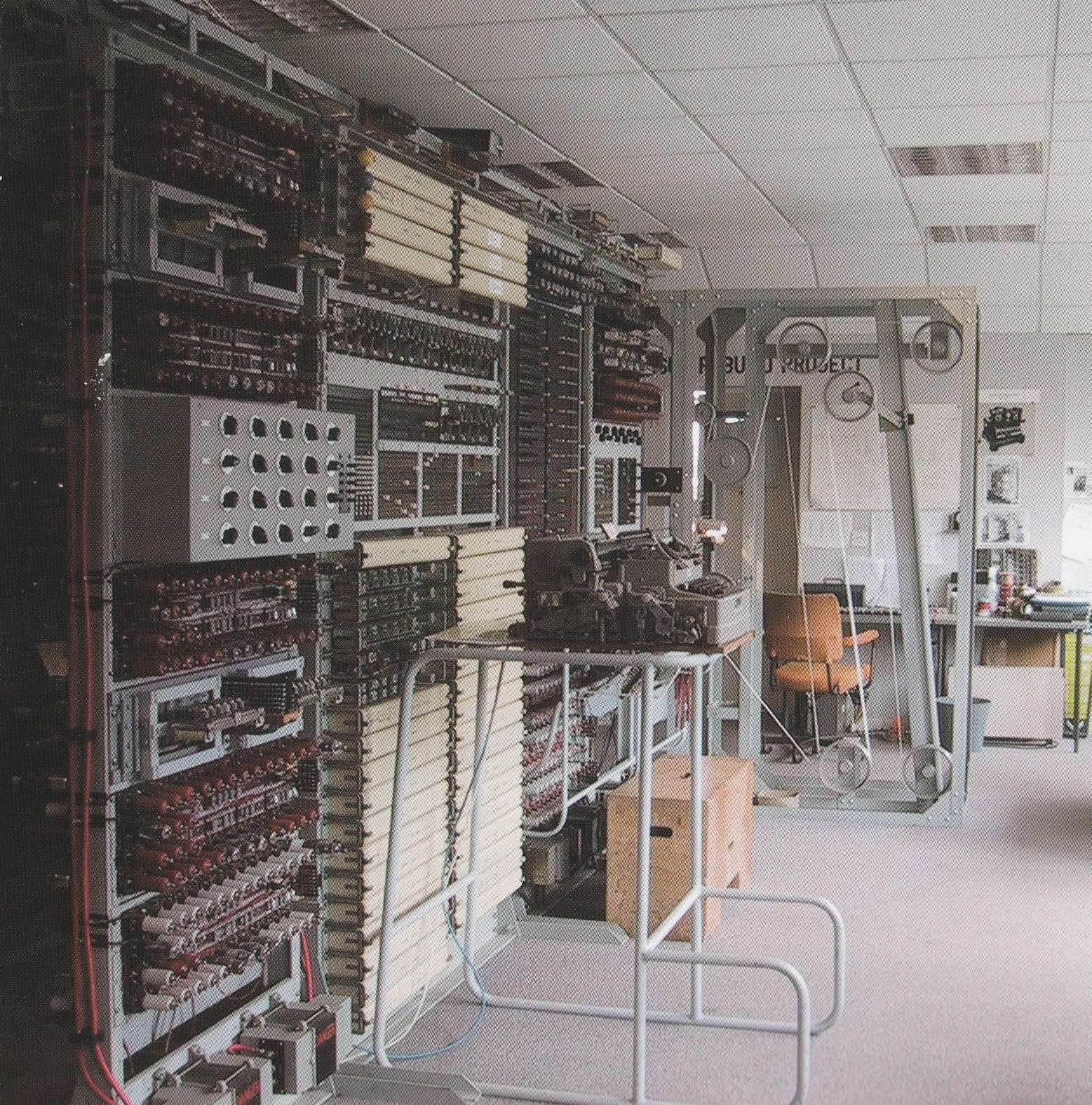

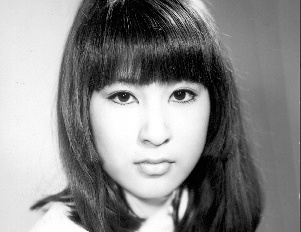

戦争の帰趨を決めるのは「武器と情報」である。あまりメディアでは報じられないが、情報の世界でもすさまじい競争が起きている。とりわけ注目されるのが量子コンピューターの開発と実戦への応用である。

兵力面で劣勢と見られたウクライナが初期段階でロシア軍の侵攻を食い止めることができたのは、ロシアの侵攻作戦の概要がウクライナ側に筒抜けで、準備する時間が十分にあったから、と考えるのが自然である。

ウクライナ側も情報の収集に必死になっていただろうが、ウクライナの力だけではロシア軍の作戦全体を把握することは困難だったはずだ。アメリカがロシア軍部隊の動きを詳細につかみ、差しさわりのない範囲でウクライナ側に伝えた、と私は見ている。

その際、決定的な役割を果たしたのは量子コンピューターなのではないか。しばらく前のコラム「ロシアの暗号は解読されているか」(末尾にURL)でも指摘したが、ロシア側が電子コンピューターで組み立てた暗号を使い、「解読不能」と確信しているシステムを、アメリカは量子コンピューターで解析し、暗号の解読に成功している可能性がある。

量子力学の原理に基づく量子コンピューターは順列や確率の計算が得意とされ、現在のスーパーコンピューターだと1万年かかるような計算を3分ほどで解く、と伝えられている。暗号解読の世界で「パラダイム・シフト」が起きている可能性がある。そして、この分野にもっとも巨額の費用をつぎ込こんでいるのはアメリカである。

技術分析のコンサルタント会社アスタミューゼ(東京・神田錦町)のリポートによると、2018年までの10年間でアメリカは10億6000万ドルの研究開発費を投じたと推計される。以下、イギリスが8億3000万ドル、中国6億3000万ドル、オーストラリア3億ドル、日本2億3000万ドルと続く。

この順番と開発費の推計は、実に興味深い。アメリカとイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの5カ国は、情報収集と暗号の解読で「アングロサクソン連合」を組んでおり、その合計額は、彼らが新しい戦争の時代に備えて、量子コンピューターの研究開発をいかに重視しているかを示しているからだ。

その重要性を知る中国と日本も追いかけているが、5カ国連合の知の総合力と資金力には遠く及ばない。この研究開発費ランキングの上位にロシアが登場しないのも示唆的だ。石油収入に頼りきり、ほかに世界で闘える産業が見当たらないないロシアは、ハイテク時代の競争で置いてきぼりになっているのかもしれない。

とはいえ、この国もあなどれない。なにせ、ロシアはもともと国際法など気にかけていない。一方で、中東やアフリカではいまだに隠然たる影響力を保っている。どちらも、次の新しい戦争の主要な舞台になる、と考えられるからだ。トランプ大統領は、デンマーク領のグリーンランドや南米コロンビアへの関心を示しているが、アメリカが中東とアフリカの利権を虎視眈々と狙っているのは明らかだ。

第1次大戦後、ドイツは権威的な体制を廃し、ワイマール憲法の下で再出発した。自由と人権の保障をうたった「もっとも先進的な憲法」と評された。だが、ヒトラーはその憲法の枠内で選挙を通して権力を握り、戦争に突き進んでいった。ナチスの躍進を支えた突撃隊(SA)のスローガンは「すべてをドイツのために」だった。

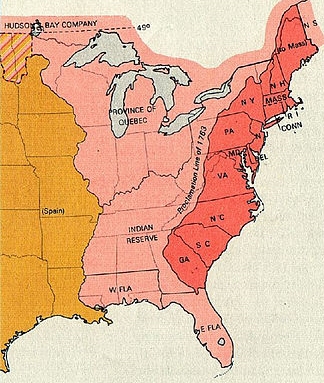

アメリカの民主主義は、かつてのドイツよりはるかに強靭で復元力がある、と信じる。しかし、この国には先住民を力で追い払って土地を奪い、アフリカの黒人を奴隷として酷使して富を築いた、という暗い過去がある。それを正面から見つめ、自省しているか疑わしい。アメリカは「民主主義の旗手」であり、民主主義の破壊者になることはあり得ない、と誰が言い得るのか。

トランプ大統領のキャッチフレーズ「アメリカ・ファースト」は、時にナチス突撃隊の「すべてをドイツのために」という叫びと同じ響きをもって聞こえてくる。「安易なアナロジー(類推)」と一笑に付すことができれば、いいのだが。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*初出:調査報道サイト「ハンター」 2026年1月18日

≪参考文献&サイト≫

◎『国際法概説』(香西茂ら、有斐閣双書、1974年)

◎国家元首等の外国刑事管轄権からの免除(竹村仁美・愛知県立大学准教授)

◎外交関係に関するウィーン条約の全文(同志社大学のサイト)

◎ロシアの暗号は解読されているか(ハンター、2023年1月31日)

◎米英中豪日の量子コンピューター研究開発費の推計(アスタミューゼのサイト)

◎5カ国連合による情報収集については、2001年の欧州議会報告が詳しい

◎『暴露 スノーデンが私に託したファイル』(グレン・グリーンウッド、新潮社、2014年)

◎プリゴジンは中東とアフリカで何をしてきたのか(ハンター、2023年7月3日)

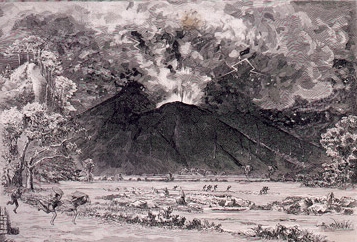

≪写真説明≫

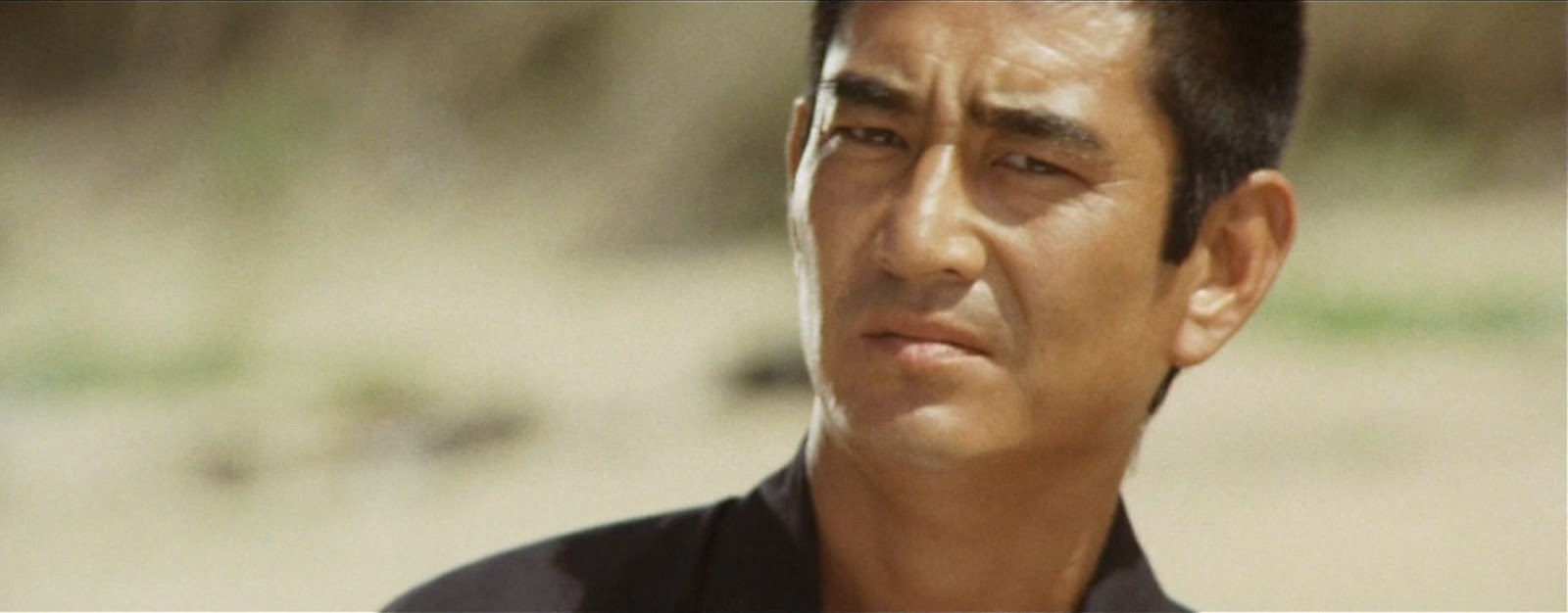

◎米軍に拘束され、連行されるマドゥーロ大統領(トランプ大統領のSNSから)

トランプ政権は産油国のベネズエラに軍事侵攻し、マドゥーロ大統領を拉致してアメリカに連行した。ニューヨークの連邦地裁で麻薬密輸罪などで裁くという。とんでもない行為である。日本のメディアは「国際法違反の疑い」などと報じたが、腰の引けた表現だ。国際法に反することは明白である。アメリカはかつて、北朝鮮やイランを「ならず者国家」と指弾したが、その言葉が自国に向かって発せられたら、果たして反論できるのか。

国際法の重要な規範の一つに「外交特権」というのがある。国家を代表して交渉にあたる外交官は、受け入れ国によって身柄を拘束されたり、刑事裁判にかけられたりすることはない。所得税などの課税も免除される。そうしなければ、国家間の紛争や摩擦を解決するための交渉を進めるのは困難、と各国が悟ったからだ。

外交特権は、戦争に明け暮れたヨーロッパ諸国の間で19世紀の初めに確立された合意で、第2次大戦後の1961年に外交関係に関するウィーン条約として成文化された。条約は「外交官の身体は不可侵とする。外交官はいかなる方法によっても抑留し又は拘禁することができない」(第29条)、「外交官は接受国の刑事裁判権からの免除を享有する」(第31条)と明記している。まともな国家で、この条約を無視したり、否定したりする国はない。

一人の外交官に対してすら、不逮捕や刑事免責の特権が認められている。国家を代表する大統領や首相をどのように遇するかについては、国際的な条約や協定はないが、外交特権の当然の帰結として、国家元首や首相、外相についても同様の特権と免責が与えられ、他の国が刑事責任を問うことはできない、と国際慣習法で広く認められている。

ベネズエラに軍隊を派遣して護衛を殺害し、マドゥーロ大統領夫妻の身柄を拘束して軍用機で連れ去るなど、どのような論理を使っても正当化できるものではない。ましてや、マドゥーロ大統領がコカインの密輸にどのように関わっていたかについての説明もなく、「ベネズエラの石油は今後、アメリカが管理する。利益の配分も決める」と言うに至っては、支離滅裂と言うしかない。

ただ、問題なのは、国際社会にも国連にもアメリカ大統領の責任を問う力も仕組みもないことである。国家間の紛争に対処するのは国連安全保障理事会の仕事だが、安保理で五つの常任理事国すべての賛成を得られなければ、国連は動くことができない。アメリカは常任理事国であり、拒否権を持つ。要するに、かつての「戦勝国」が何をしようと、国連は何もできないのである。

ヨーロッパが主戦場になった第1次大戦では戦場で毒ガスが多用され、戦後、毒ガスや細菌兵器の使用を禁止するジュネーブ議定書(1925年)ができた。第2次大戦では捕虜の虐待や民間人の虐殺が相次ぎ、1949年に成立したジュネーブ諸条約で、そうしたことが禁止された。国際法とは、その時代の国際社会の「映し鏡」であり、その多くは各国が戦争の惨禍をくぐり抜けてたどり着いた「紳士協定」のようなものに過ぎない。

誰かがその鏡を打ち砕き、「条約や協定など紙くず」と言い始めたら、効力はなくなる。トランプ大統領やガザでの住民虐殺をいとわなかったイスラエルのネタニヤフ首相は、「国際法など紙くず」と言っているのである。彼らに道理を説いても通じることはないだろう。激しい逆流の時代に入った、と覚悟を固めて対処するしかない。

激しい逆流は、次の大きな戦争へとつながる可能性がある。では、次の戦争はどのような様相を呈するのか。すでに、ロシアによるウクライナ侵攻でその輪郭がおぼろげながら見え始めている。ドローンの大量投入に象徴される、ハイテクを使った無人兵器の使用である。人型ロボットの投入も、そう遠くないだろう。

戦争の帰趨を決めるのは「武器と情報」である。あまりメディアでは報じられないが、情報の世界でもすさまじい競争が起きている。とりわけ注目されるのが量子コンピューターの開発と実戦への応用である。

兵力面で劣勢と見られたウクライナが初期段階でロシア軍の侵攻を食い止めることができたのは、ロシアの侵攻作戦の概要がウクライナ側に筒抜けで、準備する時間が十分にあったから、と考えるのが自然である。

ウクライナ側も情報の収集に必死になっていただろうが、ウクライナの力だけではロシア軍の作戦全体を把握することは困難だったはずだ。アメリカがロシア軍部隊の動きを詳細につかみ、差しさわりのない範囲でウクライナ側に伝えた、と私は見ている。

その際、決定的な役割を果たしたのは量子コンピューターなのではないか。しばらく前のコラム「ロシアの暗号は解読されているか」(末尾にURL)でも指摘したが、ロシア側が電子コンピューターで組み立てた暗号を使い、「解読不能」と確信しているシステムを、アメリカは量子コンピューターで解析し、暗号の解読に成功している可能性がある。

量子力学の原理に基づく量子コンピューターは順列や確率の計算が得意とされ、現在のスーパーコンピューターだと1万年かかるような計算を3分ほどで解く、と伝えられている。暗号解読の世界で「パラダイム・シフト」が起きている可能性がある。そして、この分野にもっとも巨額の費用をつぎ込こんでいるのはアメリカである。

技術分析のコンサルタント会社アスタミューゼ(東京・神田錦町)のリポートによると、2018年までの10年間でアメリカは10億6000万ドルの研究開発費を投じたと推計される。以下、イギリスが8億3000万ドル、中国6億3000万ドル、オーストラリア3億ドル、日本2億3000万ドルと続く。

この順番と開発費の推計は、実に興味深い。アメリカとイギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの5カ国は、情報収集と暗号の解読で「アングロサクソン連合」を組んでおり、その合計額は、彼らが新しい戦争の時代に備えて、量子コンピューターの研究開発をいかに重視しているかを示しているからだ。

その重要性を知る中国と日本も追いかけているが、5カ国連合の知の総合力と資金力には遠く及ばない。この研究開発費ランキングの上位にロシアが登場しないのも示唆的だ。石油収入に頼りきり、ほかに世界で闘える産業が見当たらないないロシアは、ハイテク時代の競争で置いてきぼりになっているのかもしれない。

とはいえ、この国もあなどれない。なにせ、ロシアはもともと国際法など気にかけていない。一方で、中東やアフリカではいまだに隠然たる影響力を保っている。どちらも、次の新しい戦争の主要な舞台になる、と考えられるからだ。トランプ大統領は、デンマーク領のグリーンランドや南米コロンビアへの関心を示しているが、アメリカが中東とアフリカの利権を虎視眈々と狙っているのは明らかだ。

第1次大戦後、ドイツは権威的な体制を廃し、ワイマール憲法の下で再出発した。自由と人権の保障をうたった「もっとも先進的な憲法」と評された。だが、ヒトラーはその憲法の枠内で選挙を通して権力を握り、戦争に突き進んでいった。ナチスの躍進を支えた突撃隊(SA)のスローガンは「すべてをドイツのために」だった。

アメリカの民主主義は、かつてのドイツよりはるかに強靭で復元力がある、と信じる。しかし、この国には先住民を力で追い払って土地を奪い、アフリカの黒人を奴隷として酷使して富を築いた、という暗い過去がある。それを正面から見つめ、自省しているか疑わしい。アメリカは「民主主義の旗手」であり、民主主義の破壊者になることはあり得ない、と誰が言い得るのか。

トランプ大統領のキャッチフレーズ「アメリカ・ファースト」は、時にナチス突撃隊の「すべてをドイツのために」という叫びと同じ響きをもって聞こえてくる。「安易なアナロジー(類推)」と一笑に付すことができれば、いいのだが。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*初出:調査報道サイト「ハンター」 2026年1月18日

≪参考文献&サイト≫

◎『国際法概説』(香西茂ら、有斐閣双書、1974年)

◎国家元首等の外国刑事管轄権からの免除(竹村仁美・愛知県立大学准教授)

◎外交関係に関するウィーン条約の全文(同志社大学のサイト)

◎ロシアの暗号は解読されているか(ハンター、2023年1月31日)

◎米英中豪日の量子コンピューター研究開発費の推計(アスタミューゼのサイト)

◎5カ国連合による情報収集については、2001年の欧州議会報告が詳しい

◎『暴露 スノーデンが私に託したファイル』(グレン・グリーンウッド、新潮社、2014年)

◎プリゴジンは中東とアフリカで何をしてきたのか(ハンター、2023年7月3日)

≪写真説明≫

◎米軍に拘束され、連行されるマドゥーロ大統領(トランプ大統領のSNSから)

「遠山の金さん」こと遠山金四郎景元(かげもと)が北町奉行に就任したのは江戸時代の後期、天保11年(1840年)のことである。テレビドラマでは、お白洲に引き出された悪党どもがご託を並べると、「やかましいやい」と片肌を脱いで一喝し、「この桜吹雪に見覚えがねえとは言わせねえぜ」と啖呵を切って罪を認めさせ、一件落着となる。

お家の事情が複雑で、遠山金四郎は若いころ悪所通いをして遊びほうけた。その時に刺青(いれずみ)を入れたのは事実のようだが、それが桜吹雪だったという記録はない。明治時代に書かれた伝記や歌舞伎の脚本には「刺青は口に紙片をくわえた女の生首だった」というものもあるという。刺青の図案については諸説あり、真偽は不明だが、よく考えてみれば、そもそも江戸時代の町奉行が公けの場で肌を見せて啖呵を切るということ自体、あり得ないことだろう。

刺青はともかく、遠山が庶民の暮らしぶりにも配慮し、人情味あふれる裁きをして人気があったのは間違いない。当時の老中首座、水野忠邦が幕政改革のために贅沢禁止令を出し、寄席や芝居小屋を次々に閉鎖したのに対して、「あまり行き過ぎては市中がさびれてしまう」と抵抗したのも遠山だった。庶民にとって水野は悪玉、遠山は善玉であり、後の人々は歌舞伎や伝記でその名奉行ぶりを褒めたたえたのである。

◇ ◇

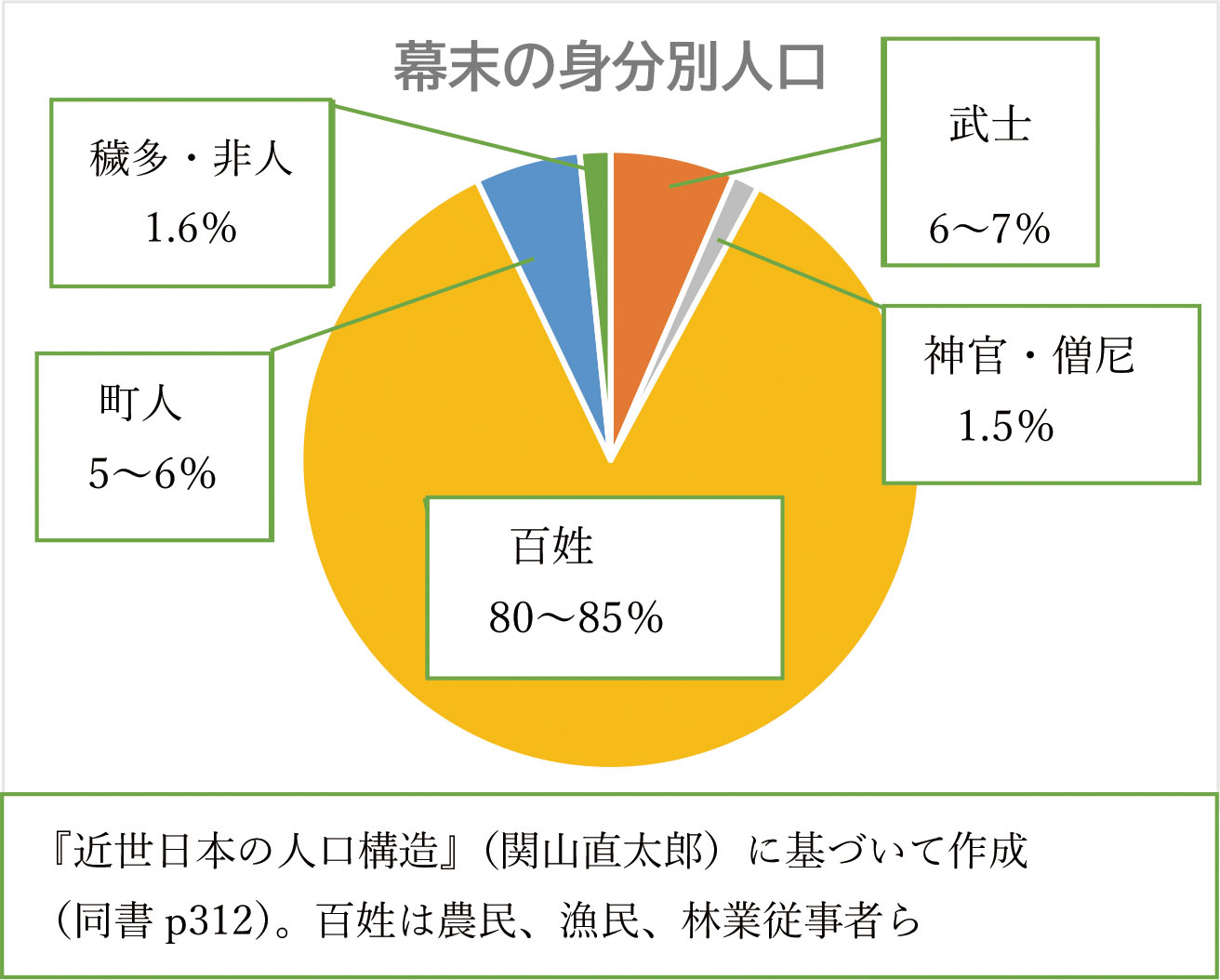

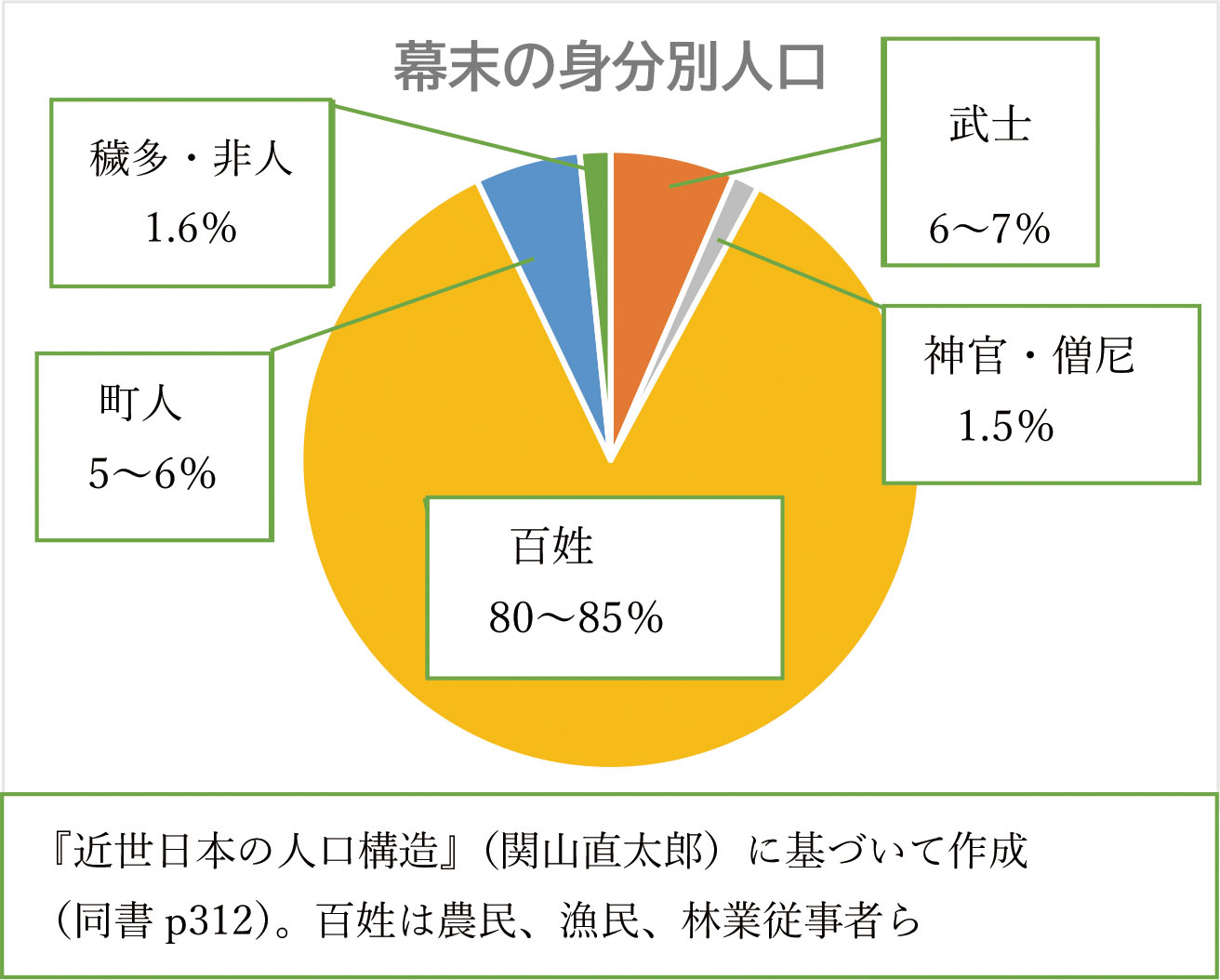

江戸後期の全国の人口は3000万人前後、江戸の人口は100万人ほどと推定されている。和歌山大学教授などをつとめた関山直太郎によれば、身分ごとの比率は下図の通りで、農民や漁民・林業従事者を指す百姓が8割強、武士は6?7%、町人が5?6%、穢多(えた)・非人が1.6%程度だったと見られる。

遠山が町奉行として裁いたのは、江戸の町人の事件やもめごとである。武士のもめごとは評定所、寺社がからめば寺社奉行が取り扱った。身分の区分が厳格な社会であり、裁きもまた身分ごとに行われた。

ただし、江戸で暮らしていながら、町奉行の裁きに服さない人々がいた。穢多と非人である。彼らは浅草に住む弾左衛門という穢多頭(えたがしら)の管轄下にあった。弾左衛門は江戸だけでなく、関東一円に住むすべての賤民の頭であり、彼らのもめごとを裁いた。約7万人が弾左衛門の支配下にあったとされる。

当時、穢多には処刑場での仕事や捕縛役の見返りとして、斃(へい)牛馬の解体と処理(牛皮や馬皮の加工)が独占的に認められていた。これは全国的なものだが、弾左衛門にはさらに、関東での灯芯(とうしん)の製造と販売の特権も与えられていた。配下の者たちがゴザや畳表の素材となるイグサから、その髄(ずい)を抜き取り、それでろうそくなどの芯を作って売っていた。当時、灯芯は生活必需品の一つであり、大きな収入源だった。

関東一円の穢多は灯芯や皮革製品を売り、利益の一部を上納金として弾左衛門に納めていた。物乞いの頭領である非人頭からの上納金もあった。その収入は巨額で、小大名あるいは旗本並みだったという。その資金で闇金融を営んでいたことも知られている。弾左衛門は浅草に広大な屋敷を構え、敷地内には牢屋まであった。

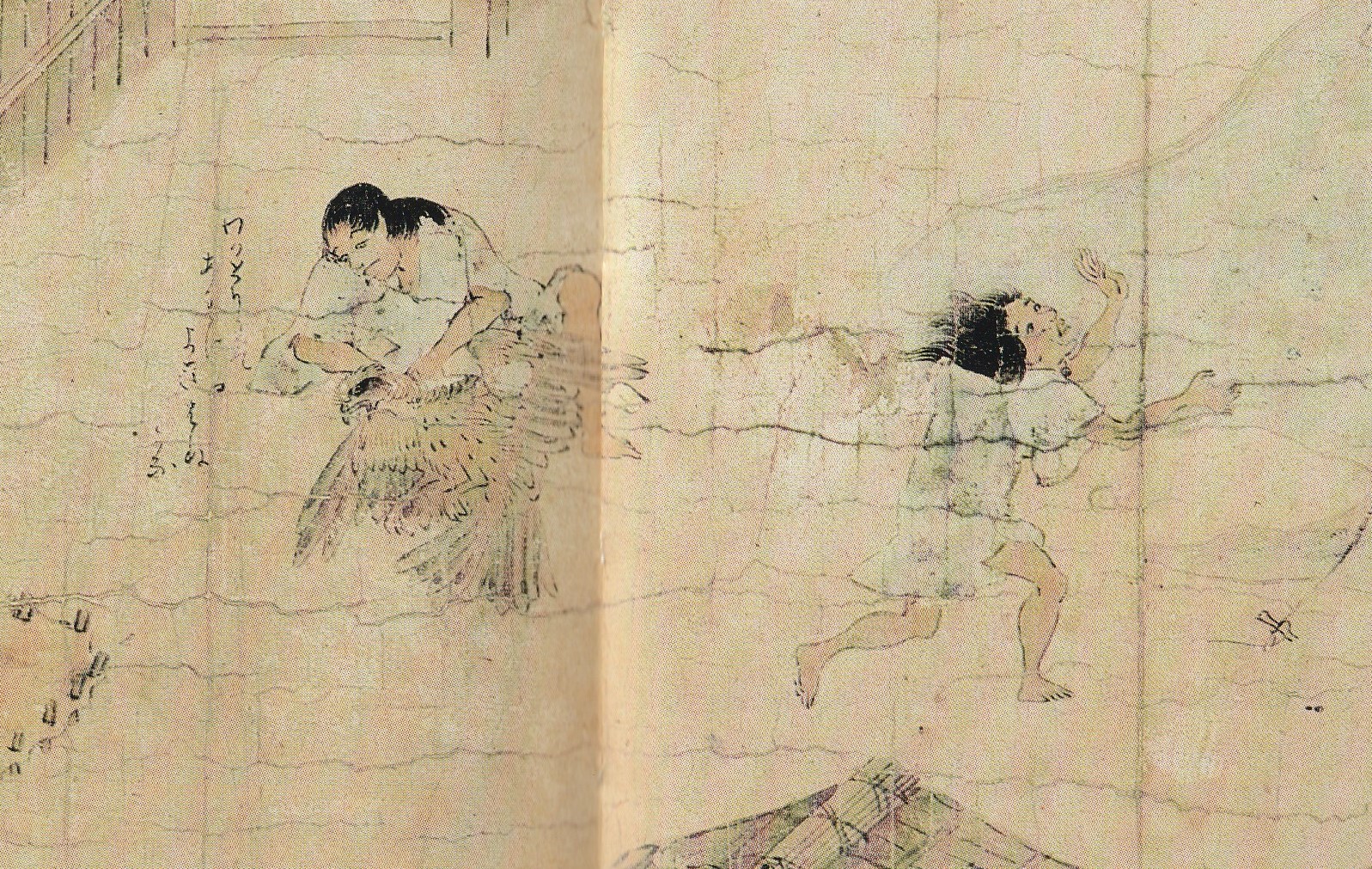

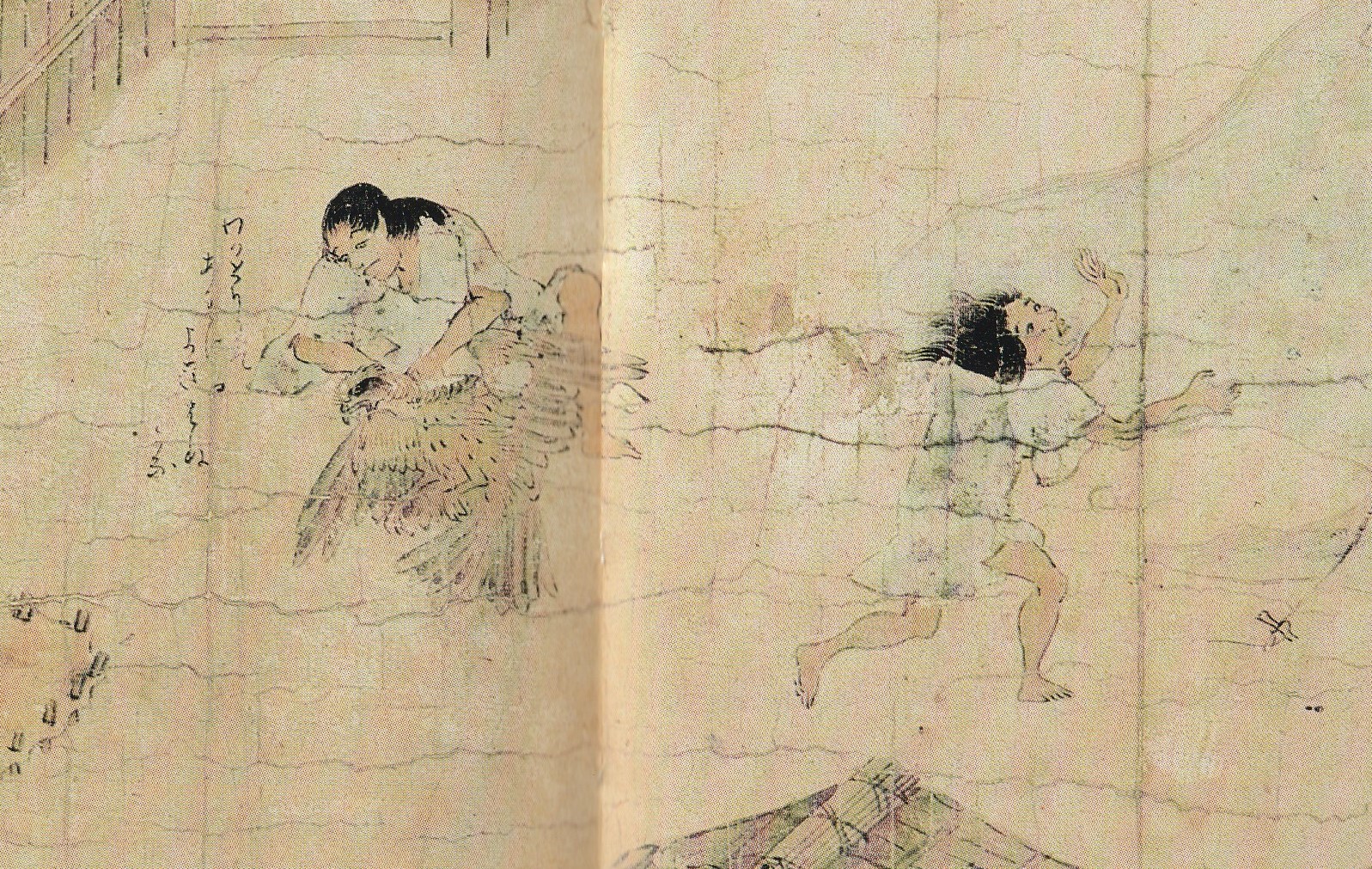

こうしたことから、江戸時代の賤民の中では穢多の方が非人より格上だったことが分かるが、「賤民から平民になるチャンスがある」という点では、非人の方が恵まれていた。道ならぬ恋の末に心中を試み、2人とも生き残った場合、彼らは3日間のさらし刑にされ、非人に落とされたが、条件が整えば、平民に戻る可能性が残されていた。穢多にはこうした余地はなかった。なぜそうした違いがあったのか、よく分かっていない。

穢多と非人には、もう一つ大きな違いがあった。それは穢多には全国的な人的ネットワークがあったが、非人にはそうしたものは見られない、という点である。徳川家康の江戸入府の際に取り立てられて関東一円の穢多頭になった弾左衛門は、幕末まで十三代続いた。その世継ぎが途絶えそうになった時、この人的なネットワークで後継者が選ばれている。

十一代の弾左衛門は安芸(広島)、十二代は信州(長野)、十三代目は摂津(兵庫県南部と大阪府の一部)の生まれで、いずれも養子縁組によって後を継いだ。彼らはどのようなプロセスを経て江戸の穢多頭に選ばれたのか。作家の塩見鮮一郎が『最後の弾左衛門 十三代の維新』で詳細に綴っている。

十二代の弾左衛門に世継ぎがなく、誰を後継者にするかをめぐって関東の有力な小頭(こがしら)の間でもめにもめ、収拾がつかなくなった。話はほどなく京都や大阪、広島の有力な穢多頭に伝わり、彼らが動き始める。白羽の矢が立てられたのは、摂津・住吉村の小太郎という若者だった。母親は「せん」という女性で、姉は広島の穢多頭に嫁いでいる。姉妹は京都・柳原の有力な人物の娘だった。

穢多とさげすまれた人たちの間にも階層があり、有力者の間で緊密なネットワークがあったことがうかがえる。弾左衛門の後継者に選ばれた摂津の聡明な若者は、数え17歳で江戸に入り、北町奉行の前で十三代襲名のお披露目をした。その時の奉行が冒頭に記した遠山金四郎景元である。

十三代目の弾左衛門は幕末の激動期を生きた。戊辰戦争では幕府に兵站用の人員の提供を申し出たり、野戦病院の建設費用として3000両の負担を約束したりしている。並行して、幕府に「天地の間に生を受けた人間に違いはない。人間としての交際もできないのは誠に嘆かわしい」との文書を出し、賤民身分からの解放を嘆願した。

崩壊直前の幕府はこれを認め、弾左衛門と配下の65人の手代を平民身分とすることを決めた。江戸時代の厳格な身分制度の一角が崩れたのである。明治新政府が賤称廃止の太政官布告を出した明治4年の3年前のことだが、このことに触れている歴史書はほとんどない。

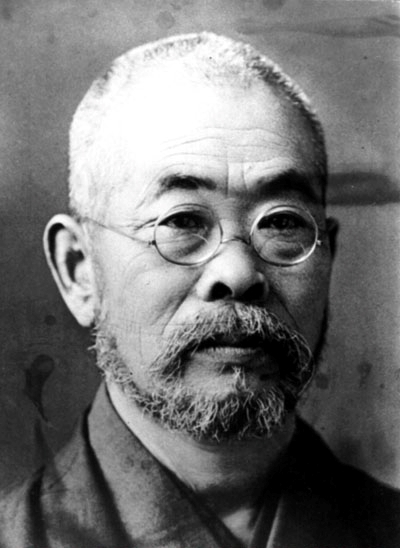

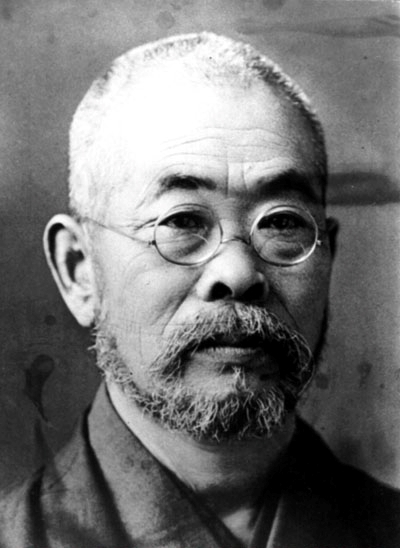

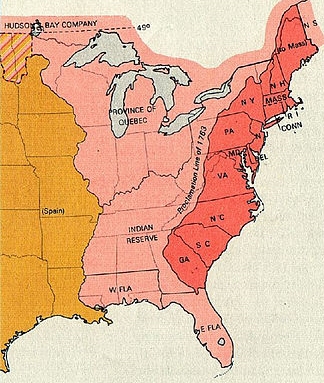

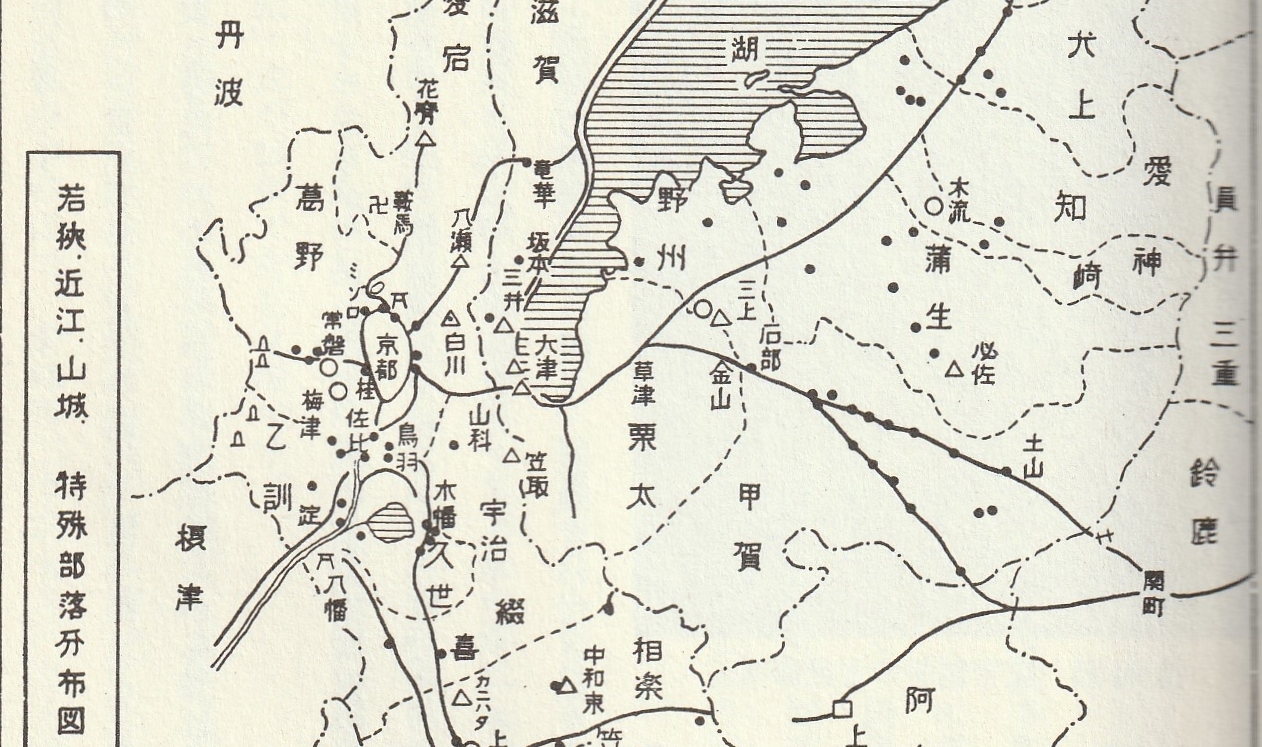

◇ ◇

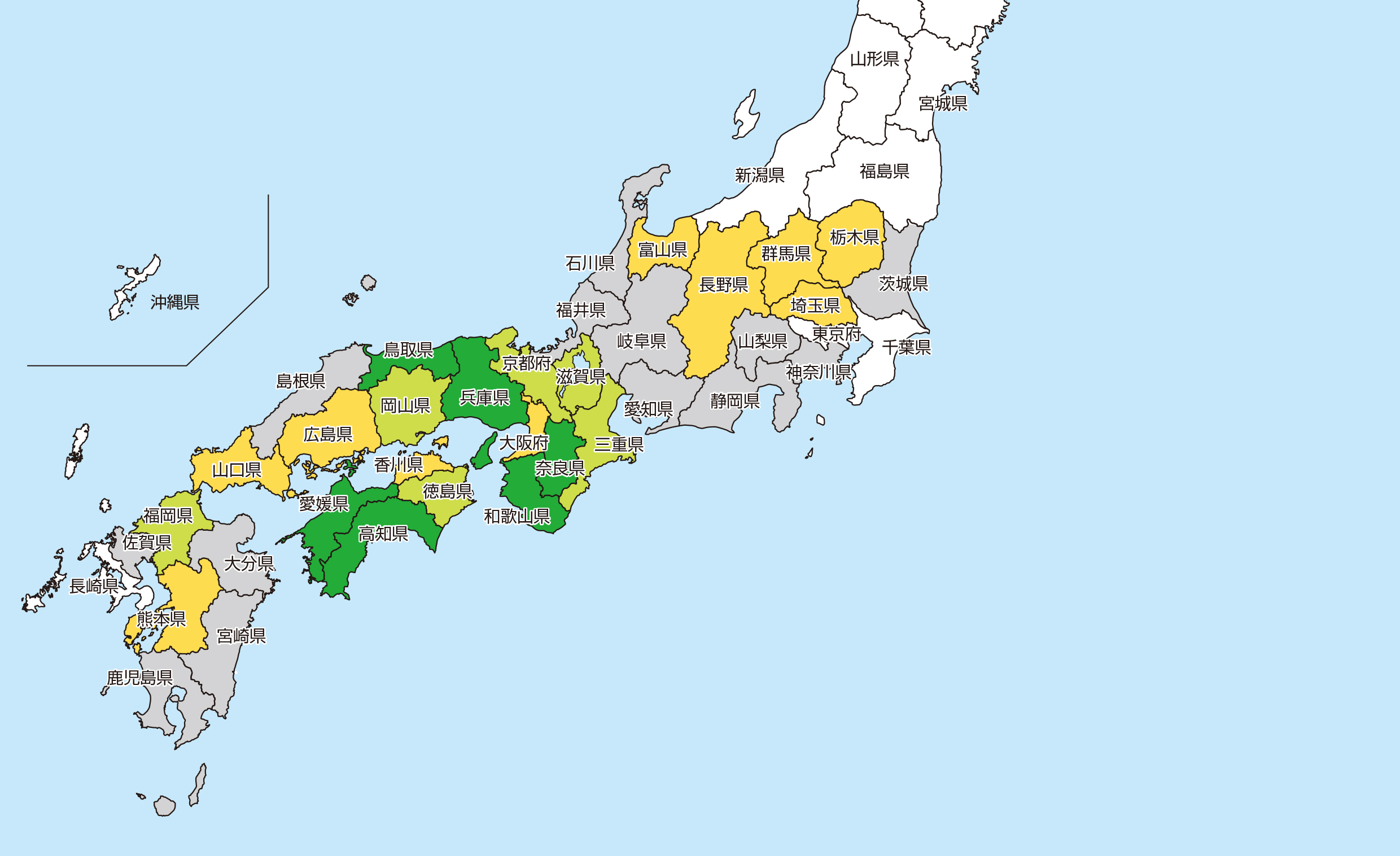

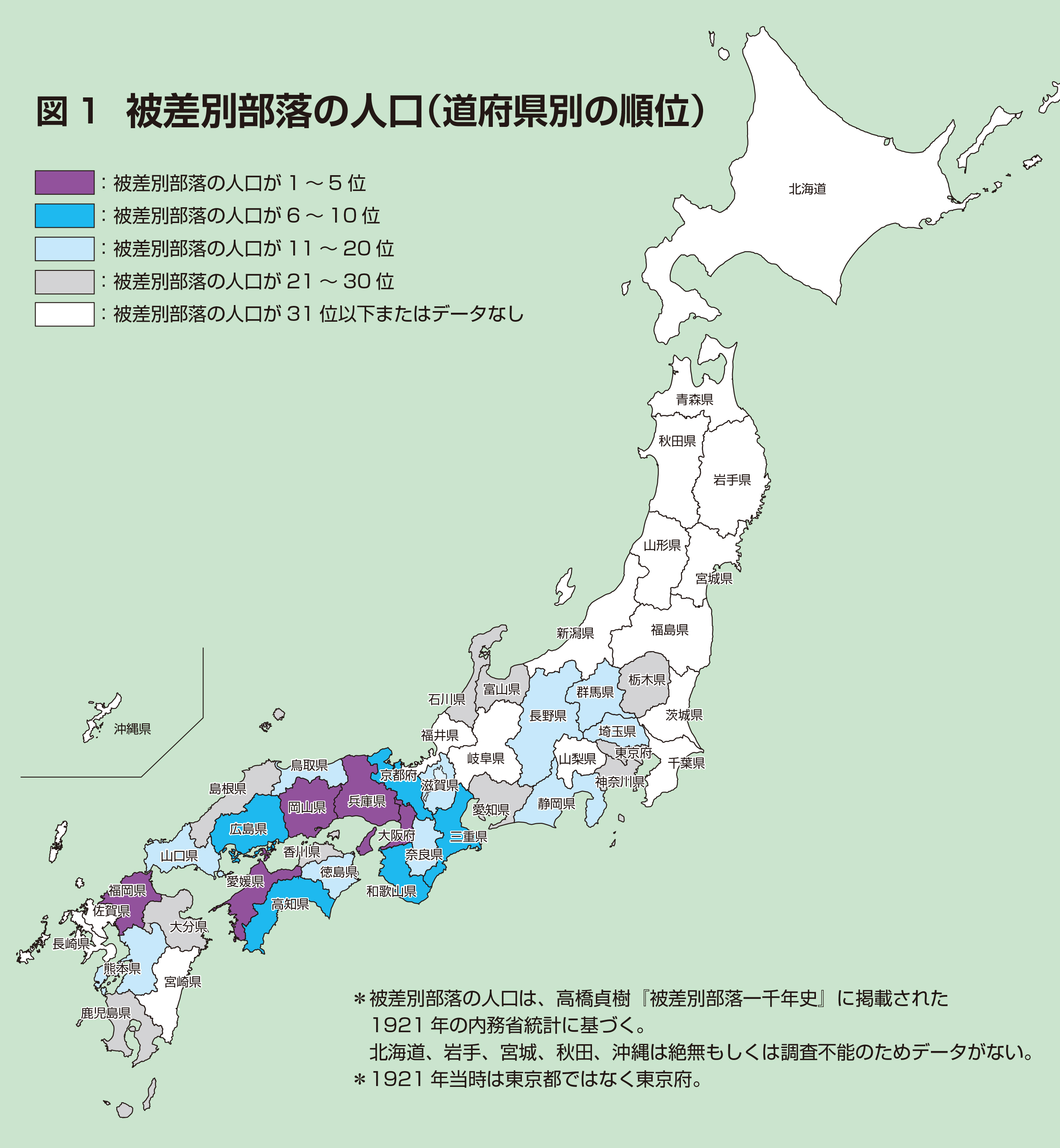

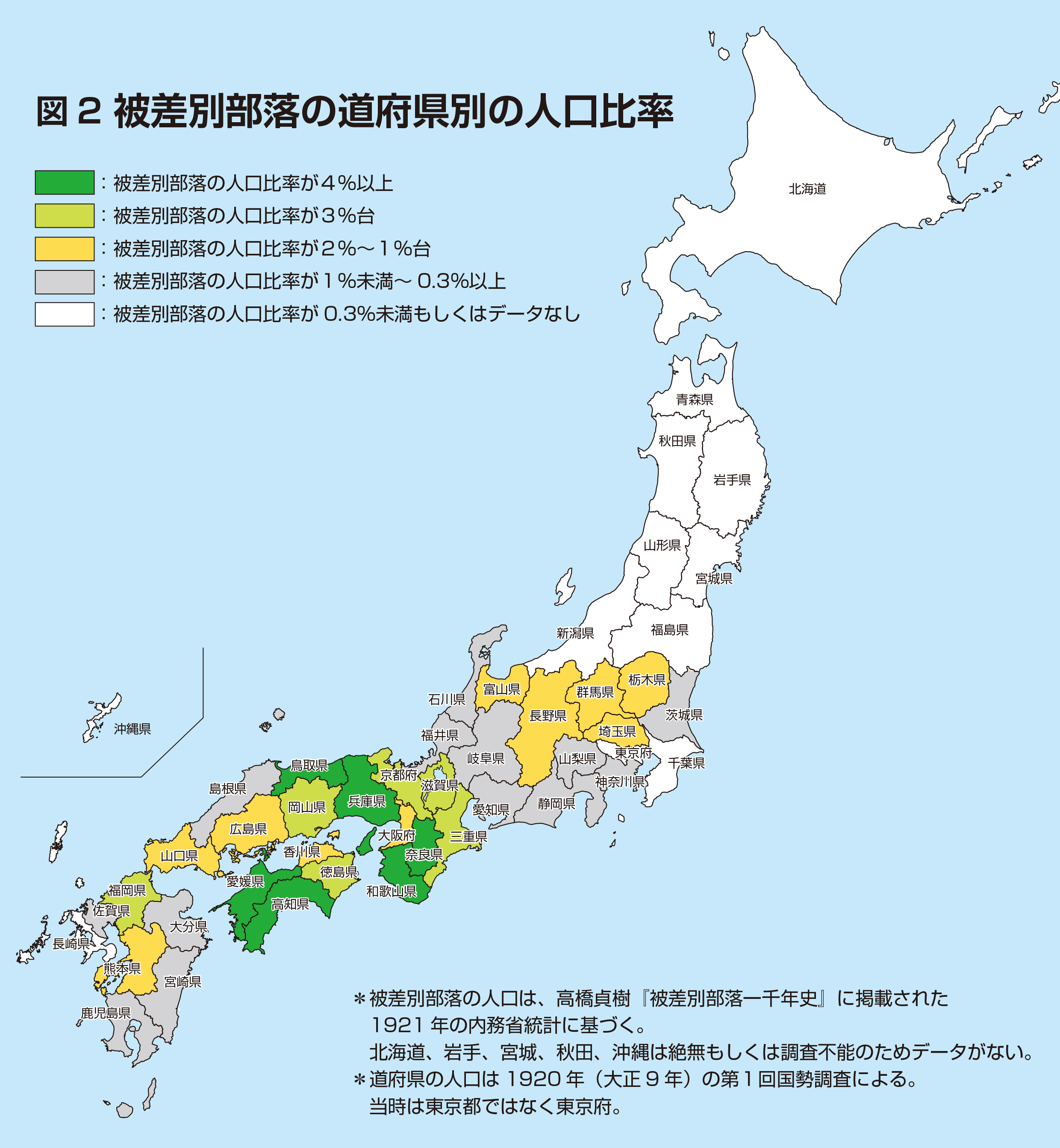

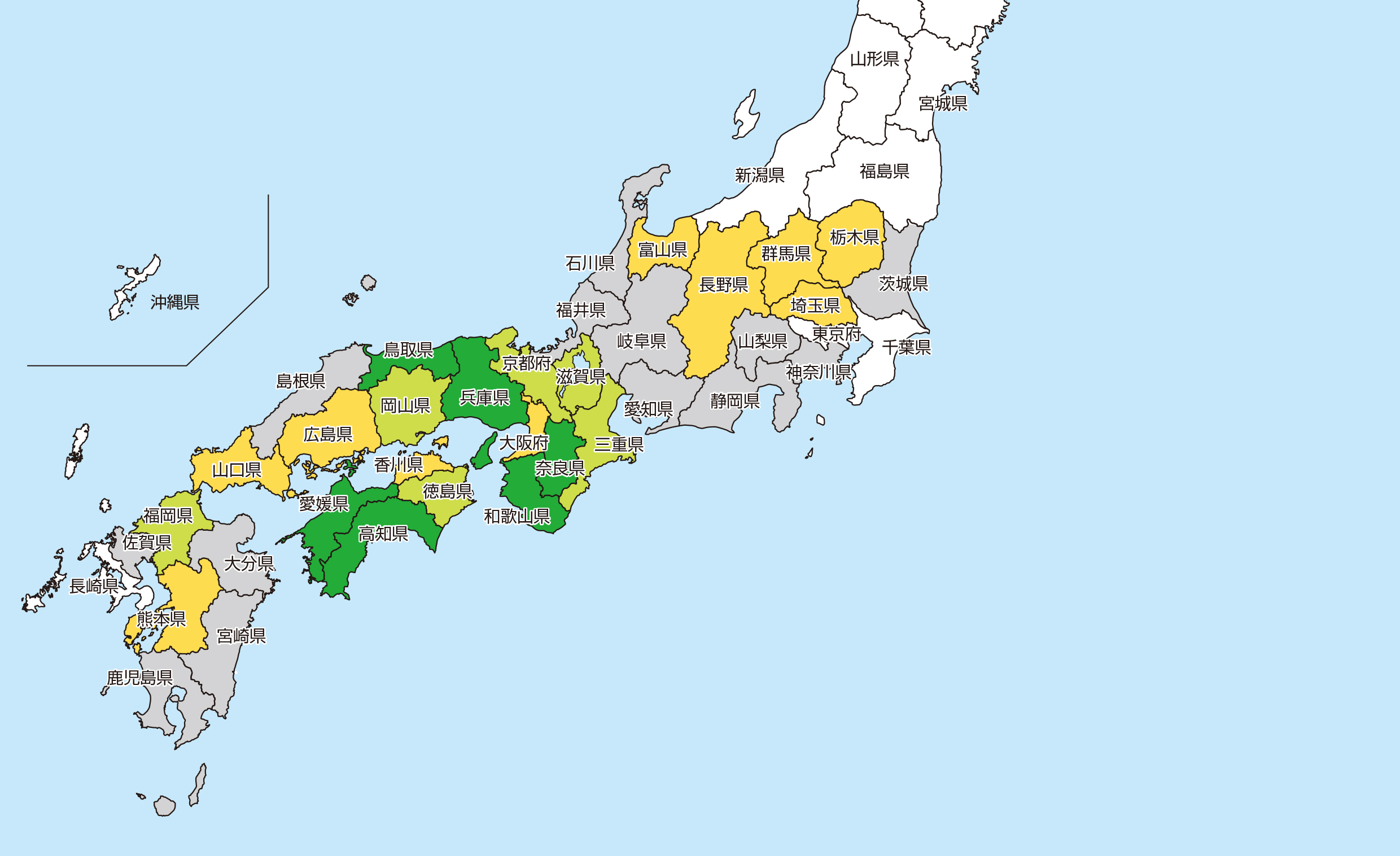

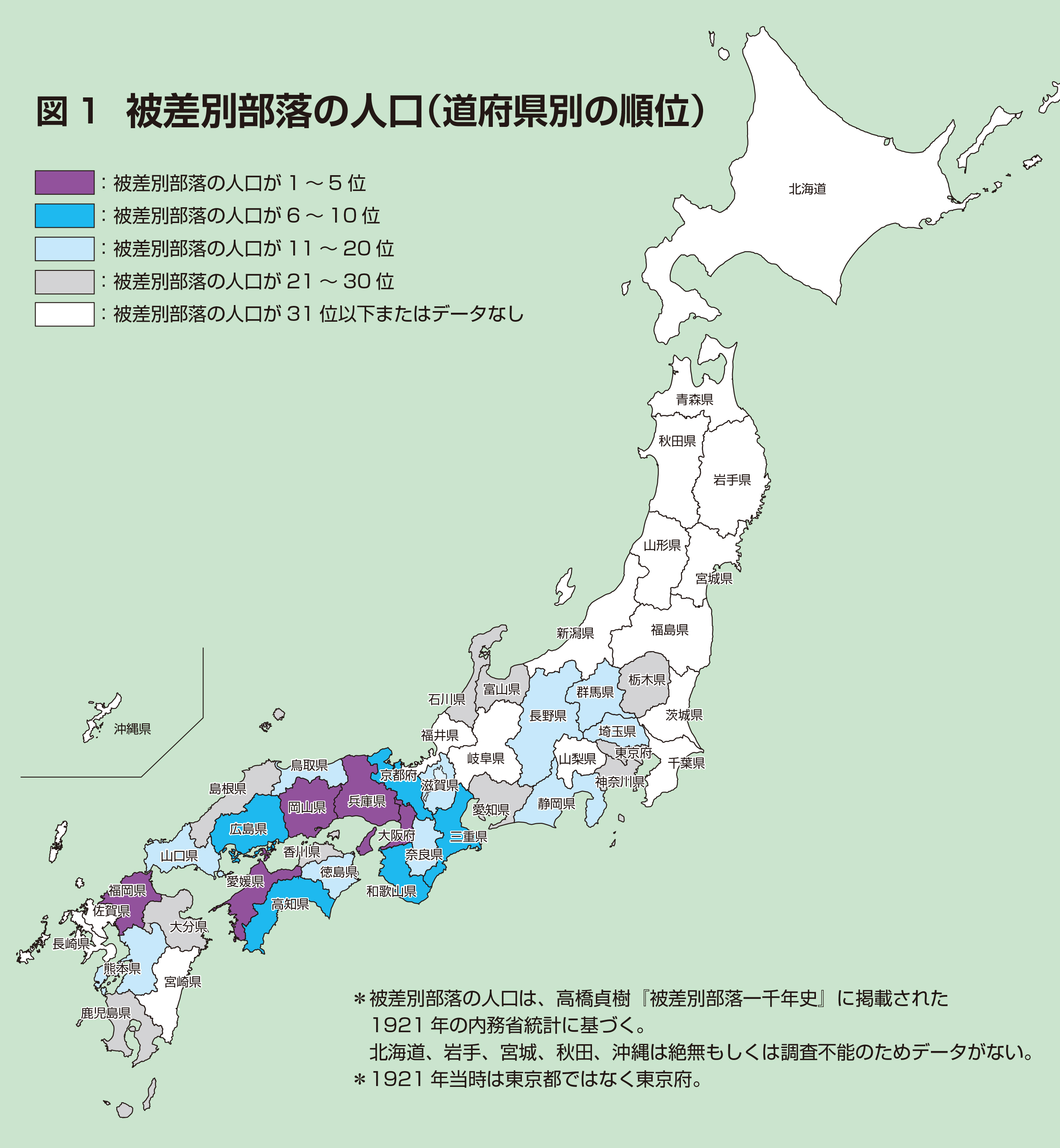

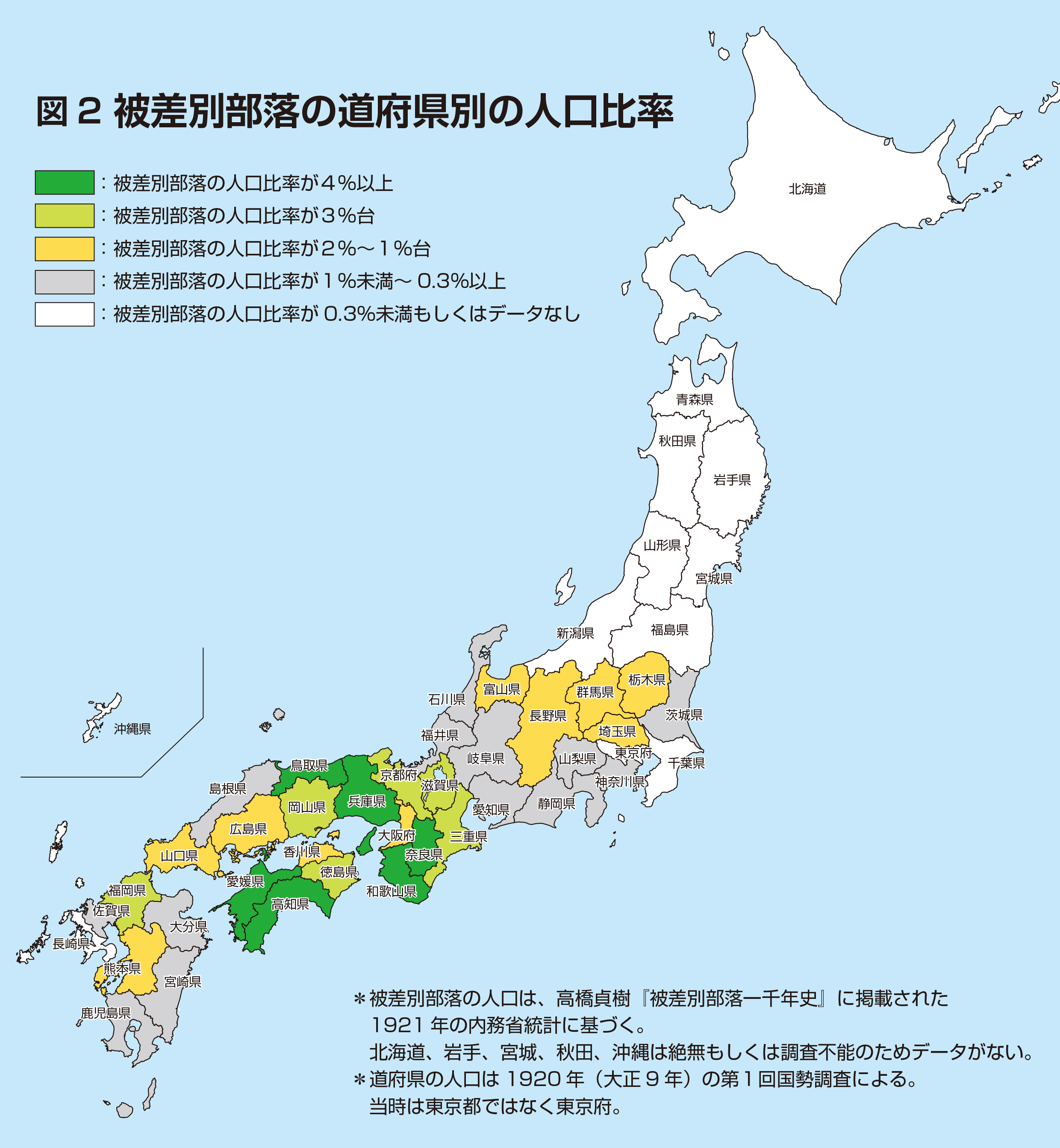

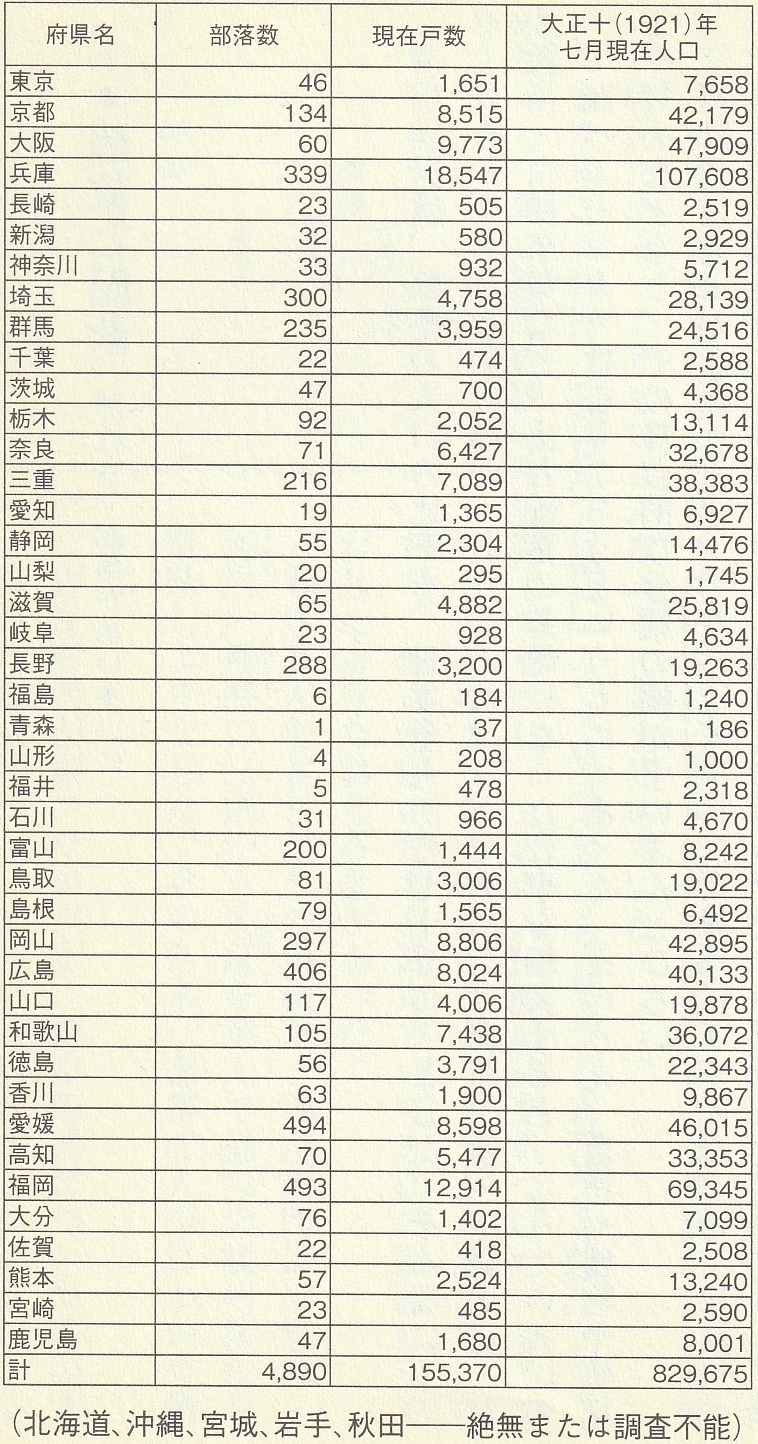

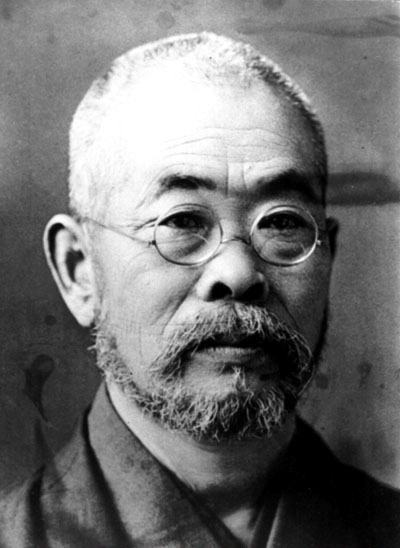

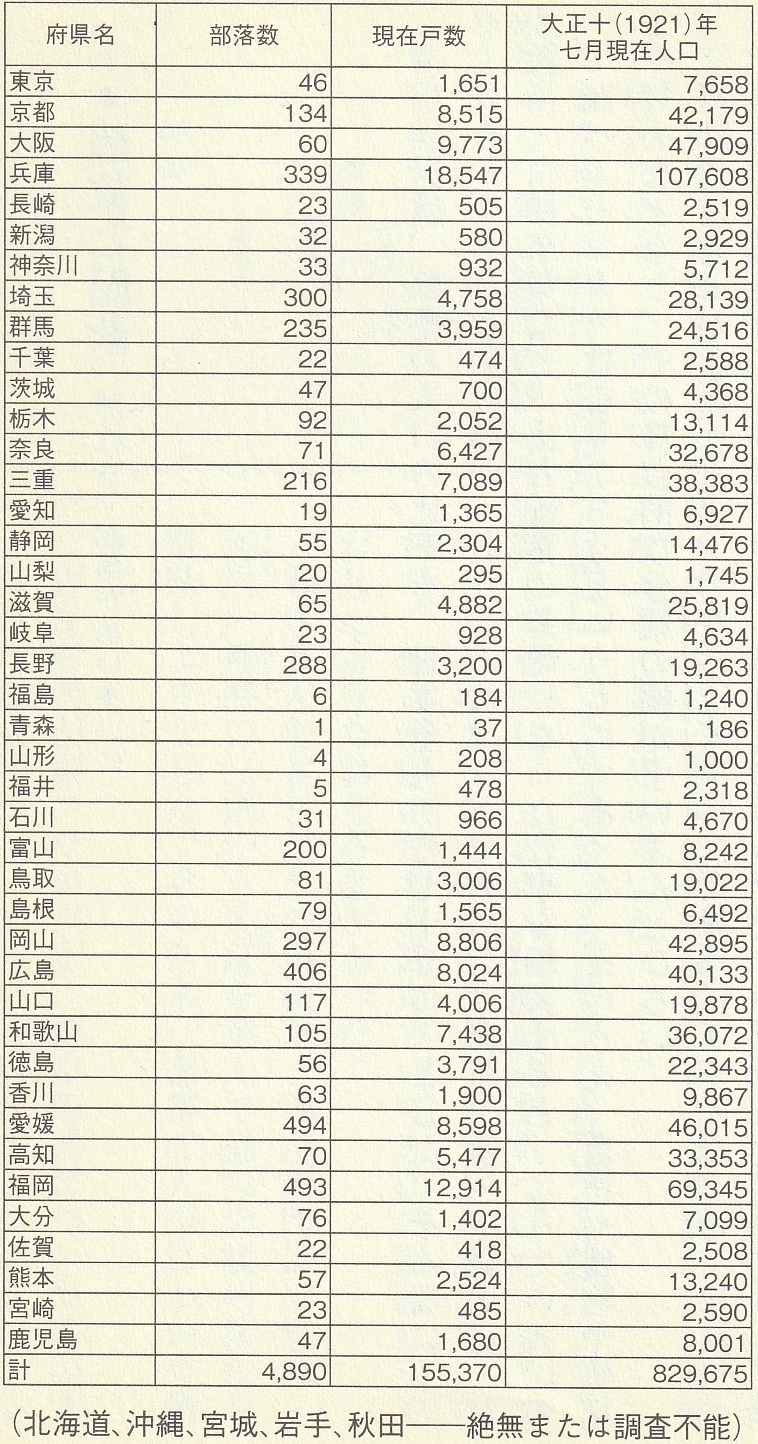

前回のコラム(連載14)の最後で、明治4年の賤称廃止の布告の後、非人の多くは庶民に融け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは激しい差別にさらされ続けた、と記した。その状況を人口統計に基づいて明らかにしたのは、大正から昭和にかけての歴史家で東京帝大教授の喜田貞吉である。

喜田は、大正8年(1919年)に発行した研究誌『民族と歴史』の「特殊部落研究号」に次のように記した。少し長くなるが、そのまま引用する(数字は洋数字に変換。ルビは一部、筆者が付した)。

「穢多と非人とどちらが多かったかと申すと、今日正確な数を知る事は出来ませぬが、少くとも京都付近では、非人の方が非常に多かった。正徳5年(今より204年前)の調べに、洛外の非人の数8506人に対して、穢多の数は僅かに2064人しかありません。しかるに、その後非人という方はだんだん減じまして、明治4年穢多非人解放の際には、全国で穢多28万311人、非人2万3480人、皮作等雑種7万9095人とあります。この皮作はやはり穢多の仲間です。これは維新前に於いて、既に多数の非人が消えてしまった、すなわち良民に混じてしまった証拠であります。維新後に於いても、非人という方は大抵解放されまして、もはや世人は彼らを特殊部落民であるとは考えなくなっているのが多いのであります」

「しかるに気の毒にももと穢多といわれた者だけは、明治4年の解放も実は単に新平民の名を得たのみであって、実際上にはその全部が永く後に取り残さるることになっております。これは穢多は穢(けが)れたものであるという思想と、『穢多』という同情なき文字とが累(わずら)いをなしているのであります。もちろん彼らが貧乏である、不潔である、品性の下等なものが多いという様なこと、特に密集して住んでいて、団結心強く、世間に反抗する思想を持っていると認められていることなども、その理由をなしているのでありましょうが、第一にはこの『穢多』という文字が悪いと思います。『穢多』と書くが故に特別に穢れたのだとの観念が去りにくい。(中略)そしてこれらの原因は、もとをただせば主として社会の圧迫にあるのであって、彼らのみを責めるのは残酷であります」

要するに「穢多」という呼称が災いしている、と言うのだが、非人が庶民に融け込んだのに穢多はそうならなかった理由の説明としては説得力に欠ける。

喜田はこう説いた後、古代の賎民制度に触れ、帰化人の末裔であるとか外国の捕虜の子孫であるといった様々な起源説に触れたうえで、それらの説をすべて否定し、「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するというようなことは、少くとも昔はありませんでした」と書いた。およそ、現実離れした見解と言うしかない。

結論として、喜田は「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」と記した。これが戦後の「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断するために政治的に作られたもの」という「近世政治起源説」へとつながっていく。

部落の起源に関するこうした学説は1980年代以降、中世や古代の賤民の研究が進むにつれて破綻し、今では見向きもされなくなったことは繰り返し、紹介してきた。ならば、そもそも「穢多」と呼ばれた人たちのルーツは何なのか。それについては、部落史の研究者の間でも混沌とした状況にある。

被差別部落の起源やルーツを考えるうえで、大きな手がかりとなるのは、穢多や長吏(ちょうり)あるいは「かわた」など様々に呼ばれた人たちの間には、かなり古くから「全国的な強い人的ネットワークがあった」という事実だろう。それは、彼らの間に「共通の記憶」あるいは「歴史の共有」といったものがあったから、と考えるのが自然ではないか。彼らが共有し続けたものとは何だったのか。探求の旅を続けたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*初出:調査報道サイト「ハンター」 連載15「彼らには全国的なネットワークがあった」(2025年9月29日)

≪参照≫

*連載14「賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった」(2025年9月10日)

≪写真と図の説明≫

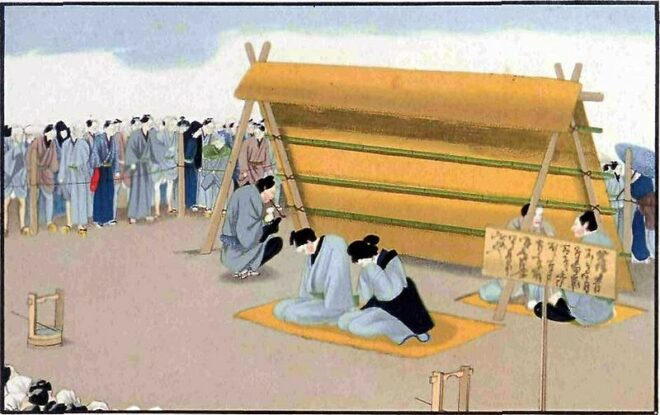

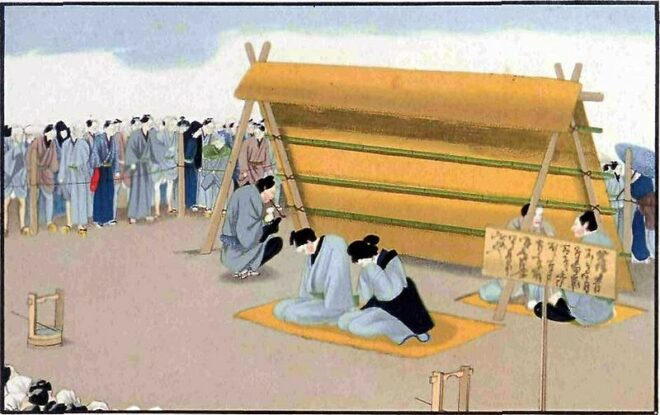

◎心中未遂でさらし刑にされた男女(幕末に英国人が描いたもの)

J.M.W.Silber : Schetches of Japanese Manners & Custums, London 1867

https://mag.japaaan.com/archives/192899/2

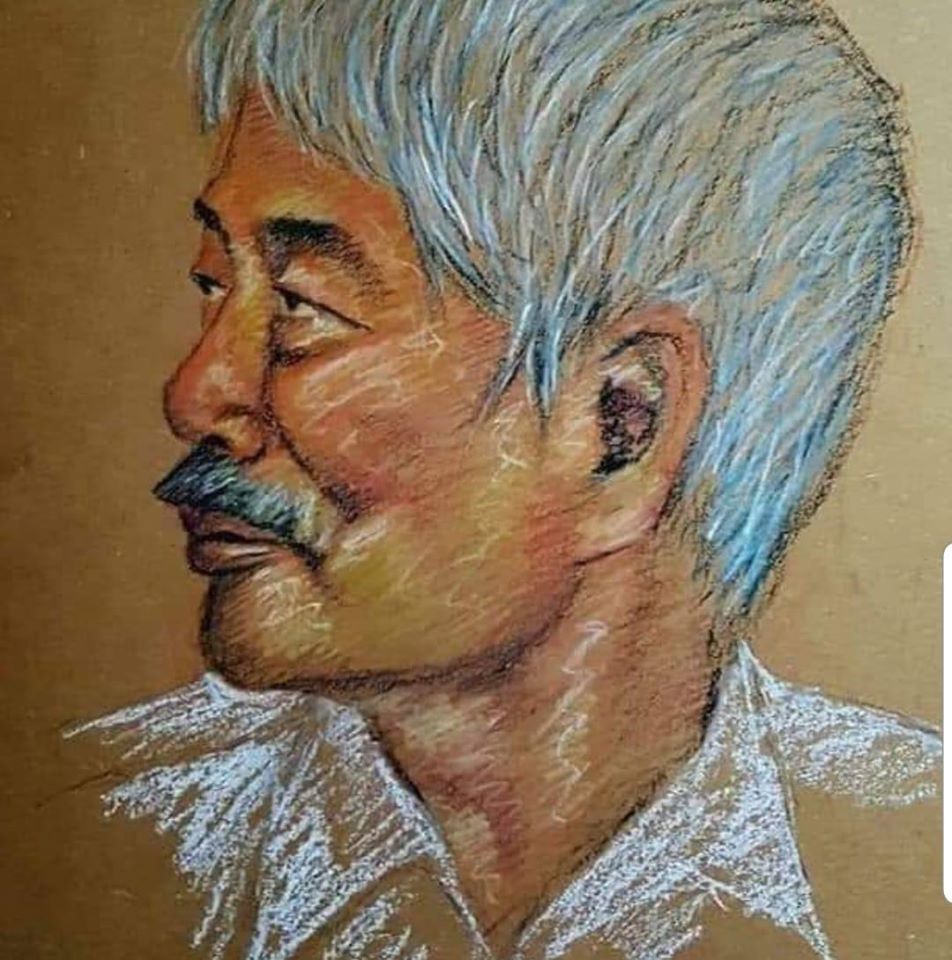

◎十三代目の弾左衛門(新宿近世文書研究会のサイトから)

https://skomonjyo.blog.fc2.com/blog-entry-228.html

◎図 幕末の身分別人口=『近世日本の人口構造』に基づいて筆者が作成

≪参考文献&サイト≫

◎『遠山金四郎の時代』(藤田覚、校倉書房、1992年)

◎ウィキペディア「遠山の金さん」

◎『大江戸裁判事情』(戸部新十郎、廣済堂文庫、1998年)

◎『近世日本の人口構造』(関山直太郎、吉川弘文館、再版1969年)

◎『歴史人口学で読む江戸日本』(浜野潔、吉川弘文館、2011年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫、2019年)=1919年発行の『民族と歴史』第2巻第1号「特殊部落研究号」を翻刻したもの

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

お家の事情が複雑で、遠山金四郎は若いころ悪所通いをして遊びほうけた。その時に刺青(いれずみ)を入れたのは事実のようだが、それが桜吹雪だったという記録はない。明治時代に書かれた伝記や歌舞伎の脚本には「刺青は口に紙片をくわえた女の生首だった」というものもあるという。刺青の図案については諸説あり、真偽は不明だが、よく考えてみれば、そもそも江戸時代の町奉行が公けの場で肌を見せて啖呵を切るということ自体、あり得ないことだろう。

刺青はともかく、遠山が庶民の暮らしぶりにも配慮し、人情味あふれる裁きをして人気があったのは間違いない。当時の老中首座、水野忠邦が幕政改革のために贅沢禁止令を出し、寄席や芝居小屋を次々に閉鎖したのに対して、「あまり行き過ぎては市中がさびれてしまう」と抵抗したのも遠山だった。庶民にとって水野は悪玉、遠山は善玉であり、後の人々は歌舞伎や伝記でその名奉行ぶりを褒めたたえたのである。

◇ ◇

江戸後期の全国の人口は3000万人前後、江戸の人口は100万人ほどと推定されている。和歌山大学教授などをつとめた関山直太郎によれば、身分ごとの比率は下図の通りで、農民や漁民・林業従事者を指す百姓が8割強、武士は6?7%、町人が5?6%、穢多(えた)・非人が1.6%程度だったと見られる。

遠山が町奉行として裁いたのは、江戸の町人の事件やもめごとである。武士のもめごとは評定所、寺社がからめば寺社奉行が取り扱った。身分の区分が厳格な社会であり、裁きもまた身分ごとに行われた。

ただし、江戸で暮らしていながら、町奉行の裁きに服さない人々がいた。穢多と非人である。彼らは浅草に住む弾左衛門という穢多頭(えたがしら)の管轄下にあった。弾左衛門は江戸だけでなく、関東一円に住むすべての賤民の頭であり、彼らのもめごとを裁いた。約7万人が弾左衛門の支配下にあったとされる。

当時、穢多には処刑場での仕事や捕縛役の見返りとして、斃(へい)牛馬の解体と処理(牛皮や馬皮の加工)が独占的に認められていた。これは全国的なものだが、弾左衛門にはさらに、関東での灯芯(とうしん)の製造と販売の特権も与えられていた。配下の者たちがゴザや畳表の素材となるイグサから、その髄(ずい)を抜き取り、それでろうそくなどの芯を作って売っていた。当時、灯芯は生活必需品の一つであり、大きな収入源だった。

関東一円の穢多は灯芯や皮革製品を売り、利益の一部を上納金として弾左衛門に納めていた。物乞いの頭領である非人頭からの上納金もあった。その収入は巨額で、小大名あるいは旗本並みだったという。その資金で闇金融を営んでいたことも知られている。弾左衛門は浅草に広大な屋敷を構え、敷地内には牢屋まであった。

こうしたことから、江戸時代の賤民の中では穢多の方が非人より格上だったことが分かるが、「賤民から平民になるチャンスがある」という点では、非人の方が恵まれていた。道ならぬ恋の末に心中を試み、2人とも生き残った場合、彼らは3日間のさらし刑にされ、非人に落とされたが、条件が整えば、平民に戻る可能性が残されていた。穢多にはこうした余地はなかった。なぜそうした違いがあったのか、よく分かっていない。

穢多と非人には、もう一つ大きな違いがあった。それは穢多には全国的な人的ネットワークがあったが、非人にはそうしたものは見られない、という点である。徳川家康の江戸入府の際に取り立てられて関東一円の穢多頭になった弾左衛門は、幕末まで十三代続いた。その世継ぎが途絶えそうになった時、この人的なネットワークで後継者が選ばれている。

十一代の弾左衛門は安芸(広島)、十二代は信州(長野)、十三代目は摂津(兵庫県南部と大阪府の一部)の生まれで、いずれも養子縁組によって後を継いだ。彼らはどのようなプロセスを経て江戸の穢多頭に選ばれたのか。作家の塩見鮮一郎が『最後の弾左衛門 十三代の維新』で詳細に綴っている。

十二代の弾左衛門に世継ぎがなく、誰を後継者にするかをめぐって関東の有力な小頭(こがしら)の間でもめにもめ、収拾がつかなくなった。話はほどなく京都や大阪、広島の有力な穢多頭に伝わり、彼らが動き始める。白羽の矢が立てられたのは、摂津・住吉村の小太郎という若者だった。母親は「せん」という女性で、姉は広島の穢多頭に嫁いでいる。姉妹は京都・柳原の有力な人物の娘だった。

穢多とさげすまれた人たちの間にも階層があり、有力者の間で緊密なネットワークがあったことがうかがえる。弾左衛門の後継者に選ばれた摂津の聡明な若者は、数え17歳で江戸に入り、北町奉行の前で十三代襲名のお披露目をした。その時の奉行が冒頭に記した遠山金四郎景元である。

十三代目の弾左衛門は幕末の激動期を生きた。戊辰戦争では幕府に兵站用の人員の提供を申し出たり、野戦病院の建設費用として3000両の負担を約束したりしている。並行して、幕府に「天地の間に生を受けた人間に違いはない。人間としての交際もできないのは誠に嘆かわしい」との文書を出し、賤民身分からの解放を嘆願した。

崩壊直前の幕府はこれを認め、弾左衛門と配下の65人の手代を平民身分とすることを決めた。江戸時代の厳格な身分制度の一角が崩れたのである。明治新政府が賤称廃止の太政官布告を出した明治4年の3年前のことだが、このことに触れている歴史書はほとんどない。

◇ ◇

前回のコラム(連載14)の最後で、明治4年の賤称廃止の布告の後、非人の多くは庶民に融け込んでいったが、穢多と呼ばれた人たちは激しい差別にさらされ続けた、と記した。その状況を人口統計に基づいて明らかにしたのは、大正から昭和にかけての歴史家で東京帝大教授の喜田貞吉である。

喜田は、大正8年(1919年)に発行した研究誌『民族と歴史』の「特殊部落研究号」に次のように記した。少し長くなるが、そのまま引用する(数字は洋数字に変換。ルビは一部、筆者が付した)。

「穢多と非人とどちらが多かったかと申すと、今日正確な数を知る事は出来ませぬが、少くとも京都付近では、非人の方が非常に多かった。正徳5年(今より204年前)の調べに、洛外の非人の数8506人に対して、穢多の数は僅かに2064人しかありません。しかるに、その後非人という方はだんだん減じまして、明治4年穢多非人解放の際には、全国で穢多28万311人、非人2万3480人、皮作等雑種7万9095人とあります。この皮作はやはり穢多の仲間です。これは維新前に於いて、既に多数の非人が消えてしまった、すなわち良民に混じてしまった証拠であります。維新後に於いても、非人という方は大抵解放されまして、もはや世人は彼らを特殊部落民であるとは考えなくなっているのが多いのであります」

「しかるに気の毒にももと穢多といわれた者だけは、明治4年の解放も実は単に新平民の名を得たのみであって、実際上にはその全部が永く後に取り残さるることになっております。これは穢多は穢(けが)れたものであるという思想と、『穢多』という同情なき文字とが累(わずら)いをなしているのであります。もちろん彼らが貧乏である、不潔である、品性の下等なものが多いという様なこと、特に密集して住んでいて、団結心強く、世間に反抗する思想を持っていると認められていることなども、その理由をなしているのでありましょうが、第一にはこの『穢多』という文字が悪いと思います。『穢多』と書くが故に特別に穢れたのだとの観念が去りにくい。(中略)そしてこれらの原因は、もとをただせば主として社会の圧迫にあるのであって、彼らのみを責めるのは残酷であります」

要するに「穢多」という呼称が災いしている、と言うのだが、非人が庶民に融け込んだのに穢多はそうならなかった理由の説明としては説得力に欠ける。

喜田はこう説いた後、古代の賎民制度に触れ、帰化人の末裔であるとか外国の捕虜の子孫であるといった様々な起源説に触れたうえで、それらの説をすべて否定し、「我が日本では、民族上から貴賤の区別を立てて、これを甚だしく疎外するというようなことは、少くとも昔はありませんでした」と書いた。およそ、現実離れした見解と言うしかない。

結論として、喜田は「世人が特に彼らをひどく賤(いや)しみ出したのは徳川太平の世、階級観念が次第に盛んになった時代でありまして、穢多に対して極めて同情なき取締りを加える様になったのは、徳川時代も中頃以後になってからが多いのであります」と記した。これが戦後の「部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断するために政治的に作られたもの」という「近世政治起源説」へとつながっていく。

部落の起源に関するこうした学説は1980年代以降、中世や古代の賤民の研究が進むにつれて破綻し、今では見向きもされなくなったことは繰り返し、紹介してきた。ならば、そもそも「穢多」と呼ばれた人たちのルーツは何なのか。それについては、部落史の研究者の間でも混沌とした状況にある。

被差別部落の起源やルーツを考えるうえで、大きな手がかりとなるのは、穢多や長吏(ちょうり)あるいは「かわた」など様々に呼ばれた人たちの間には、かなり古くから「全国的な強い人的ネットワークがあった」という事実だろう。それは、彼らの間に「共通の記憶」あるいは「歴史の共有」といったものがあったから、と考えるのが自然ではないか。彼らが共有し続けたものとは何だったのか。探求の旅を続けたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*初出:調査報道サイト「ハンター」 連載15「彼らには全国的なネットワークがあった」(2025年9月29日)

≪参照≫

*連載14「賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった」(2025年9月10日)

≪写真と図の説明≫

◎心中未遂でさらし刑にされた男女(幕末に英国人が描いたもの)

J.M.W.Silber : Schetches of Japanese Manners & Custums, London 1867

https://mag.japaaan.com/archives/192899/2

◎十三代目の弾左衛門(新宿近世文書研究会のサイトから)

https://skomonjyo.blog.fc2.com/blog-entry-228.html

◎図 幕末の身分別人口=『近世日本の人口構造』に基づいて筆者が作成

≪参考文献&サイト≫

◎『遠山金四郎の時代』(藤田覚、校倉書房、1992年)

◎ウィキペディア「遠山の金さん」

◎『大江戸裁判事情』(戸部新十郎、廣済堂文庫、1998年)

◎『近世日本の人口構造』(関山直太郎、吉川弘文館、再版1969年)

◎『歴史人口学で読む江戸日本』(浜野潔、吉川弘文館、2011年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

◎『被差別部落とは何か』(喜田貞吉、河出文庫、2019年)=1919年発行の『民族と歴史』第2巻第1号「特殊部落研究号」を翻刻したもの

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

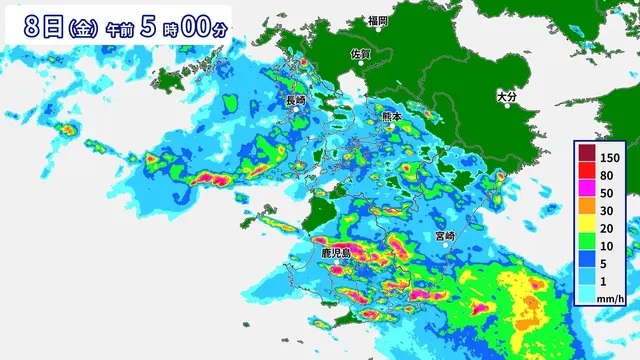

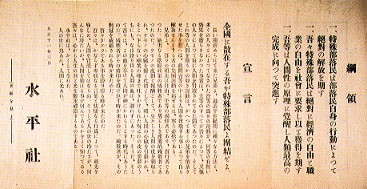

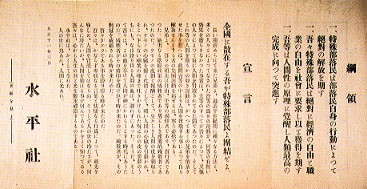

明治新政府が発した五箇条の誓文は、「施政の基本方針」を示した文書である。それは封建社会から脱して、近代国家の建設をめざすものだった。

一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ

一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦(うま)ザラシメン事ヲ要ス

一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ

一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇貴ヲ振起スベシ

幕末から明治にかけての指導層は、隣国の清をめぐる情勢を熟知していた。アヘン戦争に見られるように、清は欧米列強の武力に屈して領土を割譲、不平等条約を受け入れさせられた。誓文の行間には「このままではわが国も同じ運命をたどる」との危機感がにじむ。

尊王攘夷を旗印にして幕府を倒したものの、欧米を打ち払うという鎖国・攘夷論などさっさと捨て、欧米から学びつつ天皇中心の近代国家を築く、と方針を大転換した。そのためにも、「旧来の陋習」は打破しなければならない。その「陋習」には江戸時代の厳格な身分制度も含まれていた。

武士の子は武士、農民の子は代々農民という身分制度は、260年余りの長い平和をもたらしたが、それによる社会のゆがみは極限に達していた。「維新の三傑」の一人、大久保利通は「因循の腐臭」と痛烈に批判した。大久保は下級武士の家に生まれ、父親がお家騒動がらみで流罪になり、極貧の生活を経験した。自らの才覚で初代内務卿という地位に上り詰めた大久保にとって、身分制度は耐えがたいものだった。

前々回のコラム(連載12)で、長い間さげすまれ虐げられてきた人々は、この誓文に「新しい夜明けの到来」を感じ取り、差別から抜け出す道が開かれたと受けとめた、と記した。身分制度を改める場合、その最底辺に位置づけられてきた「穢多(えた)・非人」をどう扱うのか。新政府にとって重い課題の一つだった。

政府内には「当然、それもすみやかに廃止せよ」と唱える急進論と「すぐになくすのは困難。徐々に進めるべきだ」という漸進論の両論があり、激論になっていた。そうした中で、明治3年(1870年)、京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)は新政府に対して「賤称を廃止していただきたい」との嘆願書を出した(末尾に全文の現代語訳)。同じような嘆願が相次いだこともあって、新政府は翌4年、「穢多非人等の称を廃し、身分職業とも平民同様とする」との太政官布告を出した。虐げられてきた人々が強く請い願っていたことが実現したのである。

この明治4年の布告について、教科書などは長い間「解放令」と表現してきた。だが、関西大学講師で部落史の見直しを進める上杉聰は、『これでわかった!部落の歴史』(解放出版社)で、これを「解放令」と呼ぶことに異を唱えた。上杉は、身分制度をどう取り扱うかは「地租改正」という新政府の重大事と深くかかわっており、手放しで「解放」と表現するわけにはいかない、と言うのである。

いかなる時代のいかなる権力にとっても、財政は軍事と並ぶ重大事である。財政基盤がしっかりしていなければ、内外の敵と対峙することはできない。薩摩、長州、土佐、肥前の雄藩連合が幕府を倒して樹立した新政府にとっても、いかにして税を集めるかは大問題だった。

戊辰戦争の過程で軍資金に事欠き、雄藩連合は三井や鹿島、小野、島田といった豪商から莫大な借金をしてしのいだ。幕府側もこれらの豪商から御用金を調達したから、たまったものではない。崩壊した幕府は借金を返すわけがない。加えて、新政府からは追加の資金提供を求められた。豪商のうち、小野や島田は明治初期の混乱期に倒産してしまう。

新政府は財政基盤を打ち固めるため、明治6年、「地租改正」に踏み切った。地租、すなわち土地に対して課す年貢の大改革である。

奈良・平安の時代から江戸時代まで、権力の基盤は田畑を耕す農民から取り立てる年貢であった。つまり、ほとんどはコメである。江戸時代は四公六民、五公五民と言われた。幕府の直轄地(天領)では4割、各藩では5割を年貢として取り立てた例が多い。汗水たらして田んぼを耕し、収穫したコメのうち、農民の手もとに残るのは半分ほど。しかも、農民には灌漑工事や道普請などの労役が容赦なく課された。文字通り「百姓は生かさず殺さず」という苛政が続いた。

地租を取り立てるためには、検地をして田畑の面積を正確に把握し、収穫高を的確に見積もる必要がある。地味のよしあしもからみ、豊凶を見定めるのは極めて難しい。全国的かつ統一的な検地は豊臣秀吉による太閤検地(16世紀末)しかなく、江戸幕府もこれを踏襲したため、帳簿上の年貢と実際の石高との乖離(かいり)は年々ひどくなっていった。

明治新政府の地租改正は、こうした乖離や矛盾を一挙に解決し、安定した税収を得ることを目指すものだった。江戸時代まで年貢は現物のコメで納められていたが、新政府は現金で納入させるという画期的な措置を取った。安定した税収を得るため、すべての土地の価格を査定して地券を発行し、それ基づいて課税したのである。

では、土地の価格はどのようにして定めたのか。近藤哲生の『地租改正の研究』によれば、新政府には「旧幕時代の貢租水準を維持する」という明確な目標があり、その目標に沿って地価を定め、地域や町村の負担を決めていった。つまり、まず地租の総額を定め、それを上から下へと降ろしていったのである。

新たな地租は、地価の3%と定められた。一見、控え目な課税に思えるが、そもそもの地価が「旧幕時代の貢租水準を維持する」という前提で定められているので、実は高税率だ。大久保利通とともに「維新の三傑」とされる木戸孝允(たかよし)は、「農民を幕藩体制よりひどい状況に追い込むものだ」と、この税率に反対する意見書を出している。

同じ明治6年には徴兵令が出され、農民は兵役も務めなければならなくなった。「何のためのご維新だったのか」。農民の怒りは爆発し、各地で地租改正反対の一揆が続発した。茨城県の真壁騒動、三重県から愛知県、岐阜県へと広がった伊勢暴動が著名で、新政府は軍隊まで動員して鎮圧した。伊勢暴動で刑に服した者は5万人を上回る。激しい抗議を受けて、税率は3%から2.5%に軽減された。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」との戯れ歌が残る。庶民の快哉が聞こえてくるような歌だ。

地租改正にはもう一つ、江戸時代とは異なる重要なことがあった。寺社の領地や武士、町民、穢多・非人が住む土地にも地券を発行し、税を課した点である。大きな寺社は広大な土地を領有し、穢多の頭領の中には旗本クラスの屋敷に住む者もいた。これらの土地はいずれも免税もしくは無税の扱いだった。これらに例外なく地租を課すためにも、身分制度を廃止することは欠かせなかった。穢多・非人という賤称の廃止は、地租改正を統一的かつ円滑に進めるためにも、一気に進めなければならなかったのである。

上杉聰は、地租改正とのこうしたからみを指摘し、先の太政官布告を「解放令」と呼ぶのに異を唱え、「賤民廃止令」と呼ぶべきだ、と主張した。差別的な身分は廃止されたが、一方で地租を課され、なおかつ徴兵制で兵役まで務めなければならなくなった。しかも、布告で廃止されても、世間による差別は一向になくならなかった。「解放令」と呼ぶのは「過大評価」という上杉の見解は説得力がある。

「穢多」や「非人」という身分は公的に廃止された。奇妙なのは、ここから先である。非人とは物乞いや世捨て人、芸能者、ハンセン病患者らさまざまな人々を指したが、明治以降、これらの人々の多くは徐々に庶民に融け込んでいった。

ところが、穢多あるいは「かわた」と呼ばれた人々は、その後も「新平民」「特殊部落民」などと呼ばれ、激しい差別にさらされ続けた。それは何故なのか。それは何を意味するのか。次回以降、その背景に迫りたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*メールマガジン「風切通信 134(2025年9月10日)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年9月10日)

末尾に連載各回へのリンク

≪写真説明≫

◎地租改正に反対した一揆、伊勢暴動(月岡芳年画)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

≪参考文献&サイト≫

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

◎『「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯』(永峯光寿、高文研、2020年)

◎江戸時代の税(国税庁のサイト)

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h12shiryoukan/01.htm

◎『地租改正の研究』(近藤哲生、未来社、1967年)

◎『地租改正』(福島正夫、吉川弘文館、1968年)

◎『図説 西郷隆盛と大久保利通』(芳即正・毛利敏彦、河出書房新社、1990年)

◎『木戸孝允』(松尾正人、吉川弘文館、2007年)

◎「水土の礎 第五章 明治の苦しみ」(伊勢暴動を詳述)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

◎ウィキペディア「伊勢暴動」

≪参照≫

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ

一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸(けいりん)ヲ行フベシ

一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦(うま)ザラシメン事ヲ要ス

一、旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ

一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇貴ヲ振起スベシ

幕末から明治にかけての指導層は、隣国の清をめぐる情勢を熟知していた。アヘン戦争に見られるように、清は欧米列強の武力に屈して領土を割譲、不平等条約を受け入れさせられた。誓文の行間には「このままではわが国も同じ運命をたどる」との危機感がにじむ。

尊王攘夷を旗印にして幕府を倒したものの、欧米を打ち払うという鎖国・攘夷論などさっさと捨て、欧米から学びつつ天皇中心の近代国家を築く、と方針を大転換した。そのためにも、「旧来の陋習」は打破しなければならない。その「陋習」には江戸時代の厳格な身分制度も含まれていた。

武士の子は武士、農民の子は代々農民という身分制度は、260年余りの長い平和をもたらしたが、それによる社会のゆがみは極限に達していた。「維新の三傑」の一人、大久保利通は「因循の腐臭」と痛烈に批判した。大久保は下級武士の家に生まれ、父親がお家騒動がらみで流罪になり、極貧の生活を経験した。自らの才覚で初代内務卿という地位に上り詰めた大久保にとって、身分制度は耐えがたいものだった。

前々回のコラム(連載12)で、長い間さげすまれ虐げられてきた人々は、この誓文に「新しい夜明けの到来」を感じ取り、差別から抜け出す道が開かれたと受けとめた、と記した。身分制度を改める場合、その最底辺に位置づけられてきた「穢多(えた)・非人」をどう扱うのか。新政府にとって重い課題の一つだった。

政府内には「当然、それもすみやかに廃止せよ」と唱える急進論と「すぐになくすのは困難。徐々に進めるべきだ」という漸進論の両論があり、激論になっていた。そうした中で、明治3年(1870年)、京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)は新政府に対して「賤称を廃止していただきたい」との嘆願書を出した(末尾に全文の現代語訳)。同じような嘆願が相次いだこともあって、新政府は翌4年、「穢多非人等の称を廃し、身分職業とも平民同様とする」との太政官布告を出した。虐げられてきた人々が強く請い願っていたことが実現したのである。

この明治4年の布告について、教科書などは長い間「解放令」と表現してきた。だが、関西大学講師で部落史の見直しを進める上杉聰は、『これでわかった!部落の歴史』(解放出版社)で、これを「解放令」と呼ぶことに異を唱えた。上杉は、身分制度をどう取り扱うかは「地租改正」という新政府の重大事と深くかかわっており、手放しで「解放」と表現するわけにはいかない、と言うのである。

いかなる時代のいかなる権力にとっても、財政は軍事と並ぶ重大事である。財政基盤がしっかりしていなければ、内外の敵と対峙することはできない。薩摩、長州、土佐、肥前の雄藩連合が幕府を倒して樹立した新政府にとっても、いかにして税を集めるかは大問題だった。

戊辰戦争の過程で軍資金に事欠き、雄藩連合は三井や鹿島、小野、島田といった豪商から莫大な借金をしてしのいだ。幕府側もこれらの豪商から御用金を調達したから、たまったものではない。崩壊した幕府は借金を返すわけがない。加えて、新政府からは追加の資金提供を求められた。豪商のうち、小野や島田は明治初期の混乱期に倒産してしまう。

新政府は財政基盤を打ち固めるため、明治6年、「地租改正」に踏み切った。地租、すなわち土地に対して課す年貢の大改革である。

奈良・平安の時代から江戸時代まで、権力の基盤は田畑を耕す農民から取り立てる年貢であった。つまり、ほとんどはコメである。江戸時代は四公六民、五公五民と言われた。幕府の直轄地(天領)では4割、各藩では5割を年貢として取り立てた例が多い。汗水たらして田んぼを耕し、収穫したコメのうち、農民の手もとに残るのは半分ほど。しかも、農民には灌漑工事や道普請などの労役が容赦なく課された。文字通り「百姓は生かさず殺さず」という苛政が続いた。

地租を取り立てるためには、検地をして田畑の面積を正確に把握し、収穫高を的確に見積もる必要がある。地味のよしあしもからみ、豊凶を見定めるのは極めて難しい。全国的かつ統一的な検地は豊臣秀吉による太閤検地(16世紀末)しかなく、江戸幕府もこれを踏襲したため、帳簿上の年貢と実際の石高との乖離(かいり)は年々ひどくなっていった。

明治新政府の地租改正は、こうした乖離や矛盾を一挙に解決し、安定した税収を得ることを目指すものだった。江戸時代まで年貢は現物のコメで納められていたが、新政府は現金で納入させるという画期的な措置を取った。安定した税収を得るため、すべての土地の価格を査定して地券を発行し、それ基づいて課税したのである。

では、土地の価格はどのようにして定めたのか。近藤哲生の『地租改正の研究』によれば、新政府には「旧幕時代の貢租水準を維持する」という明確な目標があり、その目標に沿って地価を定め、地域や町村の負担を決めていった。つまり、まず地租の総額を定め、それを上から下へと降ろしていったのである。

新たな地租は、地価の3%と定められた。一見、控え目な課税に思えるが、そもそもの地価が「旧幕時代の貢租水準を維持する」という前提で定められているので、実は高税率だ。大久保利通とともに「維新の三傑」とされる木戸孝允(たかよし)は、「農民を幕藩体制よりひどい状況に追い込むものだ」と、この税率に反対する意見書を出している。

同じ明治6年には徴兵令が出され、農民は兵役も務めなければならなくなった。「何のためのご維新だったのか」。農民の怒りは爆発し、各地で地租改正反対の一揆が続発した。茨城県の真壁騒動、三重県から愛知県、岐阜県へと広がった伊勢暴動が著名で、新政府は軍隊まで動員して鎮圧した。伊勢暴動で刑に服した者は5万人を上回る。激しい抗議を受けて、税率は3%から2.5%に軽減された。「竹槍でドンと突き出す二分五厘」との戯れ歌が残る。庶民の快哉が聞こえてくるような歌だ。

地租改正にはもう一つ、江戸時代とは異なる重要なことがあった。寺社の領地や武士、町民、穢多・非人が住む土地にも地券を発行し、税を課した点である。大きな寺社は広大な土地を領有し、穢多の頭領の中には旗本クラスの屋敷に住む者もいた。これらの土地はいずれも免税もしくは無税の扱いだった。これらに例外なく地租を課すためにも、身分制度を廃止することは欠かせなかった。穢多・非人という賤称の廃止は、地租改正を統一的かつ円滑に進めるためにも、一気に進めなければならなかったのである。

上杉聰は、地租改正とのこうしたからみを指摘し、先の太政官布告を「解放令」と呼ぶのに異を唱え、「賤民廃止令」と呼ぶべきだ、と主張した。差別的な身分は廃止されたが、一方で地租を課され、なおかつ徴兵制で兵役まで務めなければならなくなった。しかも、布告で廃止されても、世間による差別は一向になくならなかった。「解放令」と呼ぶのは「過大評価」という上杉の見解は説得力がある。

「穢多」や「非人」という身分は公的に廃止された。奇妙なのは、ここから先である。非人とは物乞いや世捨て人、芸能者、ハンセン病患者らさまざまな人々を指したが、明治以降、これらの人々の多くは徐々に庶民に融け込んでいった。

ところが、穢多あるいは「かわた」と呼ばれた人々は、その後も「新平民」「特殊部落民」などと呼ばれ、激しい差別にさらされ続けた。それは何故なのか。それは何を意味するのか。次回以降、その背景に迫りたい。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*メールマガジン「風切通信 134(2025年9月10日)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年9月10日)

末尾に連載各回へのリンク

≪写真説明≫

◎地租改正に反対した一揆、伊勢暴動(月岡芳年画)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

≪参考文献&サイト≫

◎『これでわかった!部落の歴史』(上杉聰、解放出版社、2004年)

◎『「三井」の基礎を築いた三野村利左衛門の生涯』(永峯光寿、高文研、2020年)

◎江戸時代の税(国税庁のサイト)

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/tokubetsu/h12shiryoukan/01.htm

◎『地租改正の研究』(近藤哲生、未来社、1967年)

◎『地租改正』(福島正夫、吉川弘文館、1968年)

◎『図説 西郷隆盛と大久保利通』(芳即正・毛利敏彦、河出書房新社、1990年)

◎『木戸孝允』(松尾正人、吉川弘文館、2007年)

◎「水土の礎 第五章 明治の苦しみ」(伊勢暴動を詳述)

https://suido-ishizue.jp/nihon/23/05.html

◎ウィキペディア「伊勢暴動」

≪参照≫

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

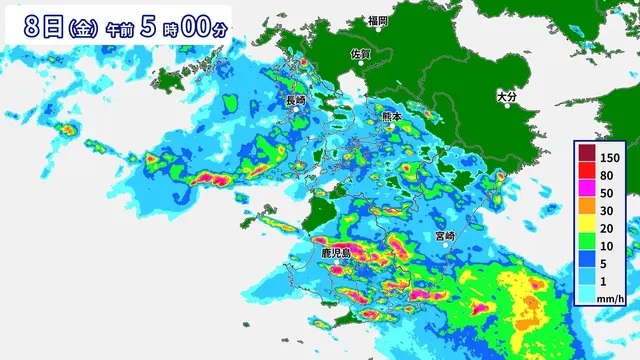

朝のラジオニュースで、鹿児島県の霧島市に大雨特別警報が出されたことを知った。線状降水帯が発生し、8月7日夕から8日朝までの12時間で495ミリの雨量を観測したという。495ミリの雨量とは、あたり一面に50センチ近い雨が降り注いだことを意味する。

気象庁が「災害がすでに発生している可能性が極めて高い」と警鐘を鳴らしたのは当然のことで、災害報道に力を入れるNHKも、7時のニュースのトップでこの大雨特別警報のことを伝えた。これまた、当然の扱いだろう。

ところが、である。NHKが「現場からの報告」として伝えたのは鹿児島市内にある放送局の前からの記者のレポートだった。鹿児島市には大雨の特別警報は出ていない。放送時には雨もほとんど降っていなかった。トンチンカンな「現場からの報告」に唖然とした。

誰も霧島市内に行っていないのである。記者は「霧島市に通じる道路では落石や土砂崩れが発生しており、交通が規制されています」と伝えていた。ならば、せめて「行けるところまで行ってみました。通行はこのように規制されています」という映像があってもよさそうなのに、そうしたものすら放送されなかった。

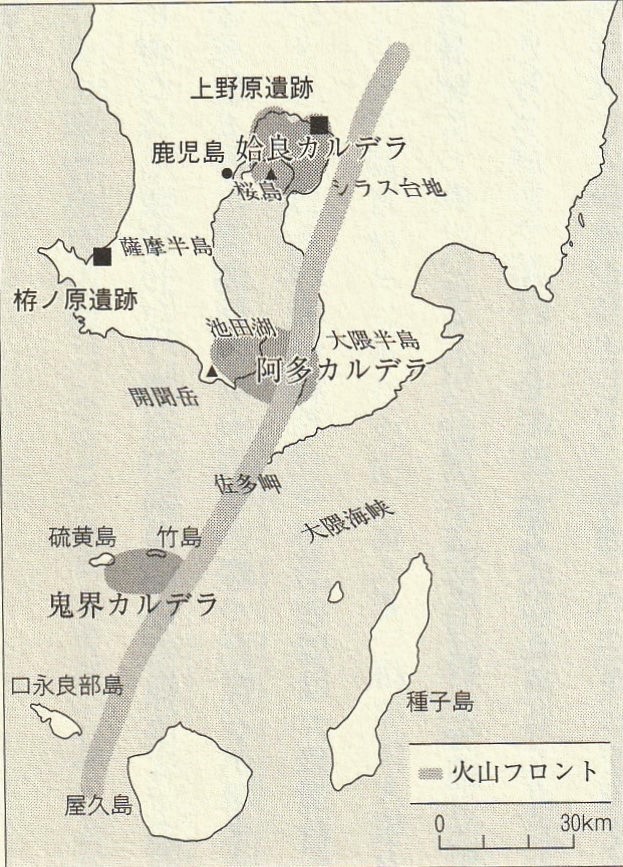

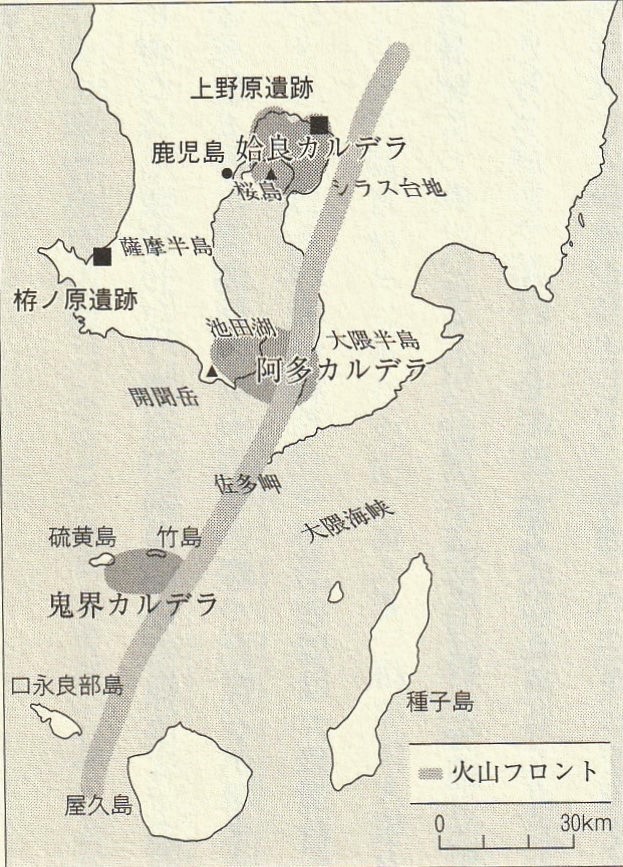

霧島市は、大昔から火山活動が活発だった霧島連峰の南に広がる。火山灰などの噴出物が分厚く降り積もっており、地盤はきわめて軟弱だ。気象庁の指摘を待つまでもなく、すでに河川の氾濫や土砂崩れが各地で発生していると考えられるのに、NHKは何の情報もキャッチできていなかった。

「霧島市内に住む人が被災の様子をスマホで撮影しているはず」と考え、チャンネルを民放に切り替えたところ、テレビ朝日が系列の地元局に視聴者から寄せられた動画を流していた。川が濁流となって家屋の土台を削っており、乗用車が流されていた。こうした被害が続発しており、霧島市役所なども混乱状態にある、と考えるのが自然だろう。

近年、事件や事故が起きると、記者がよく「私は安全なところからお伝えしています」と口にする。そんなことは映像を見れば分かるのに、必ずと言っていいほど付け加える。メディアとして、組織のコンプライアンス(法令遵守)にのっとって行動していることをアピールしたいのだろう。

もちろん、記者の命と健康も大事だ。会社として取材のルールを定めて動くのは当然のことである。1991年には雲仙岳の大火砕流で報道関係者を中心に43人が死亡・行方不明になる惨事があった。命をかけてまで取材することを求めるわけにはいかない。

だが、報道する者には可能な限り現場に肉薄し、自分の目で見たもの、知り得たことを伝える使命もある。リスクがあるからと言って近づかなければ、報道の使命を十分に果たすことはできない。要は、記者の命と健康を守ることと報道の使命の妥協点を探る努力を常に続けなければならない、ということだろう。

そうした努力がおざなりになり、メディアに「現場に肉薄する覚悟」が薄れてきたのは何時からか。私は、2011年の東日本大震災が転機だったと考えている。この時、福島原発の爆発事故と放射能の大量流出を受けて、政府は原発から半径30キロ圏内に立ち入らないよう規制した。

報道機関はこれにどう対処したか。東京の主な新聞とテレビの幹部が集まり、各社とも30キロ圏から記者やカメラマンを引き揚げ、立ち入らないことを決めた。その時、30キロ圏内には畜産農家や介護施設の入所者らがまだ多数残っていた。が、彼らの生活や苦悩を取材することを放棄したのである。

放射線量を考慮し、防護服を付けての短時間の取材なら命にかかわることは避けられたにもかかわらず、各社は談合して「原稿より健康が大事」と決め込んだ。そして、みんなでその取り決めを守った。「それはおかしい」と唱え、会社の指示にあらがった者はほとんどいなかった。

この取り決めは、その後の戦争報道や災害取材にも陰に陽に影響を及ぼした。記者とて危ないことはしたくない。会社の幹部も、無理をさせて責任を問われるようなことは避けたい。こうして、「命と使命の妥協点」をさぐる作業はズルズルと命の方に傾き、使命は少しずつ遠ざかっていった。

かくして、台風を取材するのにホテルの部屋からカメラを回し、「安全なところからお伝えしています」とうそぶく記者が登場するに至った。強い風を頬に受け、たたきつける雨に打たれることもない台風取材。それを「おかしい」とも思わないメディア。報道する者がその矜持を失った時、そのツケを払わせられるのは読者であり、視聴者であり、ひいては私たちの社会そのものである。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*メールマガジン風切通信 133 (2025年8月8日)

≪写真説明&Source≫

霧島市を襲った線状降水帯(Yahoo ニュースのサイトから)

https://news.yahoo.co.jp/articles/af7666a304b470fc56d115392e185f7b3ee1bb8e

気象庁が「災害がすでに発生している可能性が極めて高い」と警鐘を鳴らしたのは当然のことで、災害報道に力を入れるNHKも、7時のニュースのトップでこの大雨特別警報のことを伝えた。これまた、当然の扱いだろう。

ところが、である。NHKが「現場からの報告」として伝えたのは鹿児島市内にある放送局の前からの記者のレポートだった。鹿児島市には大雨の特別警報は出ていない。放送時には雨もほとんど降っていなかった。トンチンカンな「現場からの報告」に唖然とした。

誰も霧島市内に行っていないのである。記者は「霧島市に通じる道路では落石や土砂崩れが発生しており、交通が規制されています」と伝えていた。ならば、せめて「行けるところまで行ってみました。通行はこのように規制されています」という映像があってもよさそうなのに、そうしたものすら放送されなかった。

霧島市は、大昔から火山活動が活発だった霧島連峰の南に広がる。火山灰などの噴出物が分厚く降り積もっており、地盤はきわめて軟弱だ。気象庁の指摘を待つまでもなく、すでに河川の氾濫や土砂崩れが各地で発生していると考えられるのに、NHKは何の情報もキャッチできていなかった。

「霧島市内に住む人が被災の様子をスマホで撮影しているはず」と考え、チャンネルを民放に切り替えたところ、テレビ朝日が系列の地元局に視聴者から寄せられた動画を流していた。川が濁流となって家屋の土台を削っており、乗用車が流されていた。こうした被害が続発しており、霧島市役所なども混乱状態にある、と考えるのが自然だろう。

近年、事件や事故が起きると、記者がよく「私は安全なところからお伝えしています」と口にする。そんなことは映像を見れば分かるのに、必ずと言っていいほど付け加える。メディアとして、組織のコンプライアンス(法令遵守)にのっとって行動していることをアピールしたいのだろう。

もちろん、記者の命と健康も大事だ。会社として取材のルールを定めて動くのは当然のことである。1991年には雲仙岳の大火砕流で報道関係者を中心に43人が死亡・行方不明になる惨事があった。命をかけてまで取材することを求めるわけにはいかない。

だが、報道する者には可能な限り現場に肉薄し、自分の目で見たもの、知り得たことを伝える使命もある。リスクがあるからと言って近づかなければ、報道の使命を十分に果たすことはできない。要は、記者の命と健康を守ることと報道の使命の妥協点を探る努力を常に続けなければならない、ということだろう。

そうした努力がおざなりになり、メディアに「現場に肉薄する覚悟」が薄れてきたのは何時からか。私は、2011年の東日本大震災が転機だったと考えている。この時、福島原発の爆発事故と放射能の大量流出を受けて、政府は原発から半径30キロ圏内に立ち入らないよう規制した。

報道機関はこれにどう対処したか。東京の主な新聞とテレビの幹部が集まり、各社とも30キロ圏から記者やカメラマンを引き揚げ、立ち入らないことを決めた。その時、30キロ圏内には畜産農家や介護施設の入所者らがまだ多数残っていた。が、彼らの生活や苦悩を取材することを放棄したのである。

放射線量を考慮し、防護服を付けての短時間の取材なら命にかかわることは避けられたにもかかわらず、各社は談合して「原稿より健康が大事」と決め込んだ。そして、みんなでその取り決めを守った。「それはおかしい」と唱え、会社の指示にあらがった者はほとんどいなかった。

この取り決めは、その後の戦争報道や災害取材にも陰に陽に影響を及ぼした。記者とて危ないことはしたくない。会社の幹部も、無理をさせて責任を問われるようなことは避けたい。こうして、「命と使命の妥協点」をさぐる作業はズルズルと命の方に傾き、使命は少しずつ遠ざかっていった。

かくして、台風を取材するのにホテルの部屋からカメラを回し、「安全なところからお伝えしています」とうそぶく記者が登場するに至った。強い風を頬に受け、たたきつける雨に打たれることもない台風取材。それを「おかしい」とも思わないメディア。報道する者がその矜持を失った時、そのツケを払わせられるのは読者であり、視聴者であり、ひいては私たちの社会そのものである。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

*メールマガジン風切通信 133 (2025年8月8日)

≪写真説明&Source≫

霧島市を襲った線状降水帯(Yahoo ニュースのサイトから)

https://news.yahoo.co.jp/articles/af7666a304b470fc56d115392e185f7b3ee1bb8e

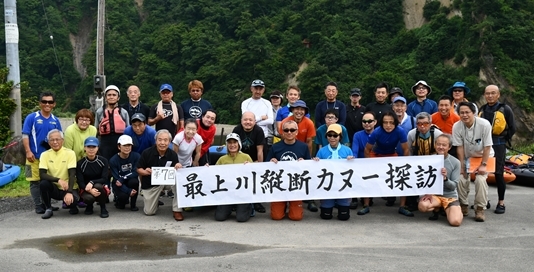

2025年の第12回最上川縦断カヌー探訪は、7月26日に渇水状態の最上川を長井橋から朝日町の上郷ダムまで下り、27日は小国町の赤芝峡を周遊しました。参加者は1日目が34人、2日目が23人。猛暑の中、全員が元気に完漕しました。ご協力いただいたすべての皆様に深く感謝いたします。

≪真鍋賢一さんが撮影・編集した動画≫

▽7月26日(長井橋ー上郷ダム)

▽7月27日(赤芝峡)

≪出発&到着時刻≫

▽7月26日(土)最上川の長井橋から上郷ダムまで24キロ(参加34人)

7時 長井橋のたもとの河川緑地公園で受付、検艇

8時ー9時 参加者がマイカーで上郷ダムに移動、バスで長井橋に戻る

9時30分 長井橋の河川緑地公園の水路から出発

12時20分 黒滝橋手前の河川敷で昼食休憩

13時40分 昼食を終え、河川敷を出発

14時30分 白鷹ヤナ公園(あゆ茶屋)を通過

17時ー17時30分 上郷ダムに到着

▽7月27日(日) 小国町の赤芝峡を周遊(参加23人)

9時 小国町の荒川にある玉川口の駐車場で受付、検艇

9時50分 玉川口の駐車場から赤芝峡に漕ぎ出す

11時50分ー12時10分 玉川口に戻る

≪参加者≫2日間で38人(1日目34人、2日目23人)

▽7月26日(土) 参加34人(長井橋ー上郷ダムの24キロ)

石川毅(山形県村山市)、結城敏宏(山形県米沢市)、林和明(東京都足立区)、阿部明美(山形県天童市)、阿部俊裕(同)、伊東正則(福島県郡山市)、柏倉稔(山形県大江町)、安孫子笑美里(山形県寒河江市)、七海信夫(福島県郡山市)、伊藤隆久(山形市)、佐藤稔(福島県三春町)、佐竹博文(埼玉県戸田市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、鈴木雄也(山形県東根市)、今田飛呂志(同)、中沢崇(長野市)、安部幸男(宮城県柴田町)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、寒河江洋光(盛岡市)、岸浩(福島市)、宮城建夫(神奈川県厚木市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、川添廉介(岩手県北上市)、岩佐和時(東京都狛江市)、阿部悠子(岩手県北上市)、管慎太郎(山形県天童市)、内藤フィリップ邦夫(東京都町田市)、柴田尚宏(山形市)、矢萩剛(山形県村山市)、馬場先詩織(山形県東根市)

▽7月27日(日) 参加23人(1日目参加の34人のうち19人と2日目のみ参加の次の4人)小国町の赤芝峡

増川かな(山形県天童市)、増川舜基(同)、池田丈人(山形県酒田市)、渡辺政幸(山形県寒河江市)

*最年少は川添廉介さん(7歳、小学1年)、最ベテランは清水孝治さん(84歳)

≪参加者の地域別内訳≫

山形県内 18人(天童5人、東根3人、山形・村山・寒河江各2人、酒田・米沢・尾花沢・大江各1人)

県外 20人(福島4人、岩手・群馬・東京・神奈川各3人、宮城・栃木・埼玉・長野各1人)

≪第1回―第12回の参加者≫

第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人

第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人

第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人

第10回(2022年)45人、第11回(2023年)37人、第12回(2025年)38人

≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体

≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、赤芝発電所、

長井市、朝日町、小国町

≪第12回カヌー探訪の記念ステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一

≪陸上サポート≫ 佐竹久▽佐竹恵子▽白田金之助▽長岡典巳▽長岡位久子▽長岡昇▽長岡佳子

≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)

≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)

≪写真撮影≫ 長岡典巳、寒河江洋光、佐竹久

≪動画提供≫

≪受付設営・交通案内板設置・弁当と飲料の手配≫ 白田金之助、長岡昇・佳子

≪尾花沢スイカの提供≫斉藤栄司

≪漬物提供≫ 佐竹恵子

≪マイクロバス≫ 朝日観光バス(寒河江市)

≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)

≪横断幕揮毫≫ 成原千枝

≪カヌー探訪の歩み≫

・第1回 2012年7月28日 長井橋ー上郷ダム(朝日町)24キロ 24人(2日間で)

7月29日 朝日町ー長崎大橋(中山町)29キロ

*2013年は大雨のため開催中止

・第2回 2014年7月26日 朝日町雪谷ー長崎大橋(中山町) 28キロ 35人(同)

7月27日 長崎大橋ー村山市の碁点橋 20キロ

・第3回 2015年7月25日 朝日町雪谷ー長崎大橋 28キロ 30人(同)

7月26日 碁点橋ー大石田河岸(かし) 20キロ

・第4回 2016年7月30日 朝日町雪谷ー寒河江市ゆーチェリー 23キロ 31人(同)

7月31日 大石田ー猿羽根大橋(尾花沢市) 19キロ

・第5回 2017年7月29日 予定変更し、大江町ー長崎大橋(中山町) 10キロ 13人

7月30日 最上川が増水したため中止

・第6回 2018年7月28日 朝日町雪谷ー朝日町栗木沢 8キロ 26人(2日間で)

7月29日 猿羽根大橋(尾花沢市)ー新庄市本合海 20キロ

・第7回 2019年7月27日 新庄市本合海ー戸沢村古口 18キロ 35人

・第8回 2020年7月25日 戸沢村古口ーさみだれ大堰 ―庄内大橋 20キロ 45人

・第9回 2021年7月31日 庄内橋(庄内町)ー出羽大橋(酒田市) 13キロ 49人

・第10回 2022年7月30日 朝日町雪谷ー大江町おしん筏下りロケ地 15キロ

7月31日 長井ダム湖の三淵渓谷 45人(2日間で)

・第11回 2023年7月29日 村山市の碁点橋ー大石田河岸 20キロ

7月30日 寒河江ダムの月山湖 37人(2日間で)

*2024年は大雨のため開催中止

・第12回 2025年7月26日 長井橋ー上郷ダム(朝日町) 24キロ

7月27日 小国町の赤芝峡 38人(2日間で)

≪真鍋賢一さんが撮影・編集した動画≫

▽7月26日(長井橋ー上郷ダム)

▽7月27日(赤芝峡)

≪出発&到着時刻≫

▽7月26日(土)最上川の長井橋から上郷ダムまで24キロ(参加34人)

7時 長井橋のたもとの河川緑地公園で受付、検艇

8時ー9時 参加者がマイカーで上郷ダムに移動、バスで長井橋に戻る

9時30分 長井橋の河川緑地公園の水路から出発

12時20分 黒滝橋手前の河川敷で昼食休憩

13時40分 昼食を終え、河川敷を出発

14時30分 白鷹ヤナ公園(あゆ茶屋)を通過

17時ー17時30分 上郷ダムに到着

▽7月27日(日) 小国町の赤芝峡を周遊(参加23人)

9時 小国町の荒川にある玉川口の駐車場で受付、検艇

9時50分 玉川口の駐車場から赤芝峡に漕ぎ出す

11時50分ー12時10分 玉川口に戻る

≪参加者≫2日間で38人(1日目34人、2日目23人)

▽7月26日(土) 参加34人(長井橋ー上郷ダムの24キロ)

石川毅(山形県村山市)、結城敏宏(山形県米沢市)、林和明(東京都足立区)、阿部明美(山形県天童市)、阿部俊裕(同)、伊東正則(福島県郡山市)、柏倉稔(山形県大江町)、安孫子笑美里(山形県寒河江市)、七海信夫(福島県郡山市)、伊藤隆久(山形市)、佐藤稔(福島県三春町)、佐竹博文(埼玉県戸田市)、二上哲也(群馬県伊勢崎市)、二上未散(同)、鈴木雄也(山形県東根市)、今田飛呂志(同)、中沢崇(長野市)、安部幸男(宮城県柴田町)、齋藤健司(神奈川県海老名市)、清水孝治(神奈川県厚木市)、真鍋賢一(栃木県那須烏山市)、寒河江洋光(盛岡市)、岸浩(福島市)、宮城建夫(神奈川県厚木市)、黒澤里司(群馬県藤岡市)、斉藤栄司(山形県尾花沢市)、川添廉介(岩手県北上市)、岩佐和時(東京都狛江市)、阿部悠子(岩手県北上市)、管慎太郎(山形県天童市)、内藤フィリップ邦夫(東京都町田市)、柴田尚宏(山形市)、矢萩剛(山形県村山市)、馬場先詩織(山形県東根市)

▽7月27日(日) 参加23人(1日目参加の34人のうち19人と2日目のみ参加の次の4人)小国町の赤芝峡

増川かな(山形県天童市)、増川舜基(同)、池田丈人(山形県酒田市)、渡辺政幸(山形県寒河江市)

*最年少は川添廉介さん(7歳、小学1年)、最ベテランは清水孝治さん(84歳)

≪参加者の地域別内訳≫

山形県内 18人(天童5人、東根3人、山形・村山・寒河江各2人、酒田・米沢・尾花沢・大江各1人)

県外 20人(福島4人、岩手・群馬・東京・神奈川各3人、宮城・栃木・埼玉・長野各1人)

≪第1回―第12回の参加者≫

第1回(2012年)24人、第2回(2014年)35人、第3回(2015年)30人

第4回(2016年)31人、第5回(2017年)13人、第6回(2018年)26人

第7回(2019年)35人、第8回(2020年)45人、第9回(2021年)49人

第10回(2022年)45人、第11回(2023年)37人、第12回(2025年)38人

≪主催≫ NPO「ブナの森」(山形県朝日町) *NPO法人ではなく任意団体

≪後援≫ 国土交通省山形河川国道事務所、山形県、東北電力(株)山形支店、赤芝発電所、

長井市、朝日町、小国町

≪第12回カヌー探訪の記念ステッカー制作&提供≫ 真鍋賢一

≪陸上サポート≫ 佐竹久▽佐竹恵子▽白田金之助▽長岡典巳▽長岡位久子▽長岡昇▽長岡佳子

≪ポスター制作≫ ネコノテ・デザインワークス(遠藤大輔)

≪ウェブサイト更新≫ コミュニティアイ(成田賢司、成田香里)

≪写真撮影≫ 長岡典巳、寒河江洋光、佐竹久

≪動画提供≫

≪受付設営・交通案内板設置・弁当と飲料の手配≫ 白田金之助、長岡昇・佳子

≪尾花沢スイカの提供≫斉藤栄司

≪漬物提供≫ 佐竹恵子

≪マイクロバス≫ 朝日観光バス(寒河江市)

≪仮設トイレの設置≫ ライフライン(大江町)

≪横断幕揮毫≫ 成原千枝

≪カヌー探訪の歩み≫

・第1回 2012年7月28日 長井橋ー上郷ダム(朝日町)24キロ 24人(2日間で)

7月29日 朝日町ー長崎大橋(中山町)29キロ

*2013年は大雨のため開催中止

・第2回 2014年7月26日 朝日町雪谷ー長崎大橋(中山町) 28キロ 35人(同)

7月27日 長崎大橋ー村山市の碁点橋 20キロ

・第3回 2015年7月25日 朝日町雪谷ー長崎大橋 28キロ 30人(同)

7月26日 碁点橋ー大石田河岸(かし) 20キロ

・第4回 2016年7月30日 朝日町雪谷ー寒河江市ゆーチェリー 23キロ 31人(同)

7月31日 大石田ー猿羽根大橋(尾花沢市) 19キロ

・第5回 2017年7月29日 予定変更し、大江町ー長崎大橋(中山町) 10キロ 13人

7月30日 最上川が増水したため中止

・第6回 2018年7月28日 朝日町雪谷ー朝日町栗木沢 8キロ 26人(2日間で)

7月29日 猿羽根大橋(尾花沢市)ー新庄市本合海 20キロ

・第7回 2019年7月27日 新庄市本合海ー戸沢村古口 18キロ 35人

・第8回 2020年7月25日 戸沢村古口ーさみだれ大堰 ―庄内大橋 20キロ 45人

・第9回 2021年7月31日 庄内橋(庄内町)ー出羽大橋(酒田市) 13キロ 49人

・第10回 2022年7月30日 朝日町雪谷ー大江町おしん筏下りロケ地 15キロ

7月31日 長井ダム湖の三淵渓谷 45人(2日間で)

・第11回 2023年7月29日 村山市の碁点橋ー大石田河岸 20キロ

7月30日 寒河江ダムの月山湖 37人(2日間で)

*2024年は大雨のため開催中止

・第12回 2025年7月26日 長井橋ー上郷ダム(朝日町) 24キロ

7月27日 小国町の赤芝峡 38人(2日間で)

令和の米騒動の報道が冴えない。冴えなくて当たり前なのかもしれない。主要メディアには「農林水産業を専門に取材する記者」は、今やほとんどいない。日頃きちんと取材していないから、急に米価が高騰し、政府備蓄米の売却が決まっても、「コメの流通って、そもそもどうなってるの」という初歩から取材を始めるしかないからだろう。

「コメの値段がこんなに上がっています」と現状を伝え、「備蓄米を放出したのに店頭に出てきません。値段はまだ上がっています」と、事態の推移をただ伝えるだけ。小泉進次郎氏が農水相になり、備蓄米を随意契約で売却した結果、すみやかにスーパーの店頭に並ぶと、それをパパラッチのように追いかけて映像を流す。毎日、そんな報道ばかりだ。

戦後の食糧管理制度の変遷と、その中で農業協同組合(JA)と農林水産省が果たしてきた役割を深く知る者なら、今回の米価高騰の元凶は「JAと農水省である」とズバリ指摘し、その核心にギリギリと迫っていくことができるのではないか。

私は農業問題の専門記者ではなかった。「深く知る者」とはとても言えないが、それでも「元凶はJAと農水省」という核心にたどり着くための手がかりくらいは示すことができる。

今回の米価高騰の発端は、昨年8月8日に気象庁が南海トラフ地震の臨時情報(巨大地震注意)を発表したことである。なにせ、被害想定は死者約30万人という大地震だ。それが差し迫っているかのような発表があったのだから、人々があわてふためいたのは当然だろう。

大地震に備えて、多くの人が食料の買いだめに走った。コメを置いているスーパーの棚はほどなく空っぽになった。その後、お盆前後に台風が相次いで襲来し、米作農家が打撃を受けた。「コメの需給が逼迫するのではないか」との観測が強まり、米価の高騰に拍車がかかった。

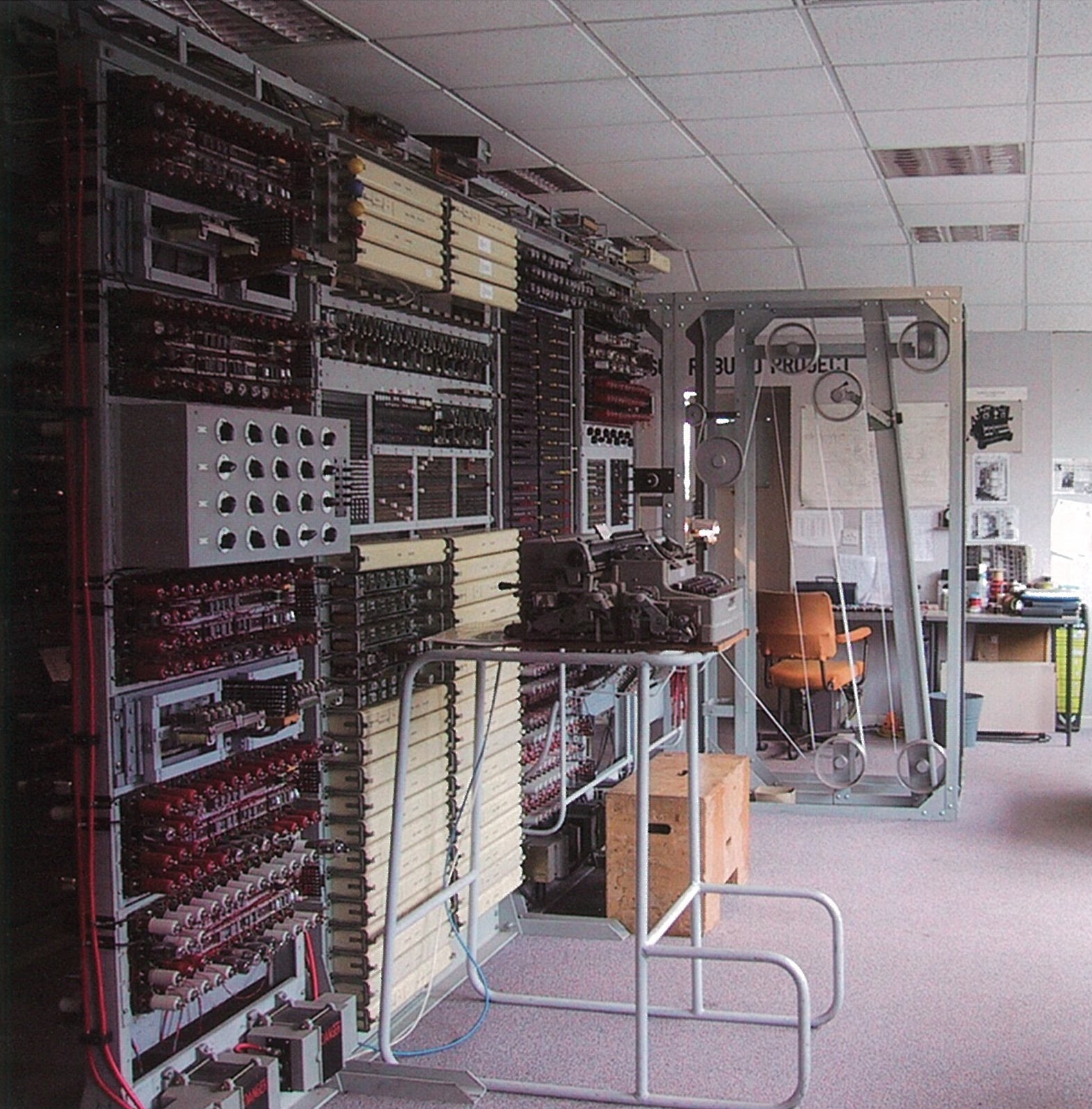

グラフ1は、2024年(令和6年)産米の相対(あいたい)取引の平均価格がどのように上がっていったかを示したものだ。コメの相対取引とは、JAなどの集荷業者が卸売業者に販売する取引で、玄米60キロ当たりの取引の平均価格を示している。棒グラフは月ごとの取引量である。

2023年(令和5年)産米の9月の相対取引価格は、平均で1万5291円だった。それがグラフに見るように、2024年9月には2万2700円と1.5倍になり、今年の4月には2万7102円とさらに高騰した。JAが卸売業者に販売したコメは二次卸、三次卸を経て小売店に並ぶ。その都度、マージンと流通経費が上乗せされ、小売に並ぶ段階では2倍の値段になってしまったのである。

グラフ2は、2012年(平成24年)産米から2024年(令和6年)産米の相対取引価格の推移を示している。これを見れば、2023年(令和5年)産米までは玄米60キロ当たり1万2000円から1万6000円前後で推移しており、年間を通して安定していたことが分かる。2024年産米だけが9月以降、異様な形で高騰したことがよりハッキリと見て取れる。

JAが収穫時期に農家から買い取る際の仕入れ価格は概算金と呼ばれ、米価が上がれば農家に追加金が支払われるが、それでも米作農家の手取りは2倍にはなっていない。スーパーを含めた小売り段階では競争が激しく、そのマージンは限られている。小売り段階で値段が跳ね上がることは考えられない。要するに、JAをはじめとする集荷業者と大手の卸売業者が「高値相場」を作り出し、しこたま利ザヤを稼いでいるのである。

政府が備蓄米を売却してこの高値が崩れたりしたら、JAも卸売業者も困る。そこで、江藤拓・前農水相は「備蓄米を買った業者は1年以内に同じ量を政府に戻さなければならない」という条件を付けて入札にかけた。こんな条件を付けたら、応札できるのはJAくらいしかない。

かつての食糧管理制度の下では、JAがほぼすべてのコメを集荷し、卸売業者に販売していた。食管制度が廃止になり、コメの流通は自由化されたが、それでもJAは今でもコメの全流通量の4割を扱っており、最大の集荷業者である。競争入札なら備蓄米を高値で落札して独占し、市場に流すのも遅らせれば、高値を維持できる。そうやって利ザヤを稼ぎ続けるつもりだったのだろう。農水省の官僚たちも「それで構わない」と考えたはずだ。なにせ、トップの大臣が「(コメを)買ったことがありません。支援者の方がたくさん下さるので」と平気で言う人物なのだから。

そこに、JAや農水省の思惑など気にしない小泉進次郎氏が登場し、「備蓄米を随意契約で売る」「コメが5キロ2000円で売られるようにする」と宣言し、実現してしまった。JAも農水省も心穏やかではいられない。今の高値が崩れれば、JAも卸売業者も大損する恐れがあるからだ。そうなると頼れるのは、自民党の農水族しかない。

さっそく、野村哲郎・元農水相が「(随意契約による備蓄米の売却は)自民党の了承を得ていない。ルールを覚えていただかなきゃいかん」と小泉氏に苦言を呈した。農水省出身の鈴木憲和・復興副大臣は「国がやるべきことは備蓄米の放出ではない。すべての国民に平等に行き渡るようにすることだ」と、トンチンカンな発言で随意契約による売却に異を唱えた。

普通の市民にとって、主食のコメが倍の値段になるということは大変なことだ。とりわけ、所得の低い人ほど打撃が大きい。こういう発言をする政治家はその切なさがまるで分かっていない。自分の支持母体であるJAとこれを支える農水省のことしか頭にないようだ。

その農水省の幹部も、コメを作っている農民のことやこれを食べる人たちのことなど気にしていない。農水省の本川一善・事務次官はJA全農の経営管理委員に天下った(2017年)。荒川隆・官房長も2020年にその後任として同じポストに就いた。「退職後にお世話になるところに不利なことなどできません」というのが本音だろう。

日本の農業の未来を見据え、この国の食糧安全保障に心を砕く官僚は農水省には一人もいないのか。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年6月5日)

https://news-hunter.org/?p=27099

≪注≫グラフ1、2はいずれも農水省のサイトから抜粋

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/aitaikakaku-392.pdf

≪写真説明≫

神奈川の備蓄倉庫を視察する小泉進次郎農水相(ロイター/アフロ)

https://www.j-cast.com/2025/06/02504848.html

≪参考サイト≫

◎『令和のコメ騒動』(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し(三菱総合研究所、稲垣公雄)

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html

◎『令和のコメ騒動』(2)コメ価格の一般的な決まり方(同)

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311.html

◎農林水産省における天下りの実態調査報告

https://note.com/pure_skink5267/n/nc3974f015019

「コメの値段がこんなに上がっています」と現状を伝え、「備蓄米を放出したのに店頭に出てきません。値段はまだ上がっています」と、事態の推移をただ伝えるだけ。小泉進次郎氏が農水相になり、備蓄米を随意契約で売却した結果、すみやかにスーパーの店頭に並ぶと、それをパパラッチのように追いかけて映像を流す。毎日、そんな報道ばかりだ。

戦後の食糧管理制度の変遷と、その中で農業協同組合(JA)と農林水産省が果たしてきた役割を深く知る者なら、今回の米価高騰の元凶は「JAと農水省である」とズバリ指摘し、その核心にギリギリと迫っていくことができるのではないか。

私は農業問題の専門記者ではなかった。「深く知る者」とはとても言えないが、それでも「元凶はJAと農水省」という核心にたどり着くための手がかりくらいは示すことができる。

今回の米価高騰の発端は、昨年8月8日に気象庁が南海トラフ地震の臨時情報(巨大地震注意)を発表したことである。なにせ、被害想定は死者約30万人という大地震だ。それが差し迫っているかのような発表があったのだから、人々があわてふためいたのは当然だろう。

大地震に備えて、多くの人が食料の買いだめに走った。コメを置いているスーパーの棚はほどなく空っぽになった。その後、お盆前後に台風が相次いで襲来し、米作農家が打撃を受けた。「コメの需給が逼迫するのではないか」との観測が強まり、米価の高騰に拍車がかかった。

グラフ1は、2024年(令和6年)産米の相対(あいたい)取引の平均価格がどのように上がっていったかを示したものだ。コメの相対取引とは、JAなどの集荷業者が卸売業者に販売する取引で、玄米60キロ当たりの取引の平均価格を示している。棒グラフは月ごとの取引量である。

2023年(令和5年)産米の9月の相対取引価格は、平均で1万5291円だった。それがグラフに見るように、2024年9月には2万2700円と1.5倍になり、今年の4月には2万7102円とさらに高騰した。JAが卸売業者に販売したコメは二次卸、三次卸を経て小売店に並ぶ。その都度、マージンと流通経費が上乗せされ、小売に並ぶ段階では2倍の値段になってしまったのである。

グラフ2は、2012年(平成24年)産米から2024年(令和6年)産米の相対取引価格の推移を示している。これを見れば、2023年(令和5年)産米までは玄米60キロ当たり1万2000円から1万6000円前後で推移しており、年間を通して安定していたことが分かる。2024年産米だけが9月以降、異様な形で高騰したことがよりハッキリと見て取れる。

JAが収穫時期に農家から買い取る際の仕入れ価格は概算金と呼ばれ、米価が上がれば農家に追加金が支払われるが、それでも米作農家の手取りは2倍にはなっていない。スーパーを含めた小売り段階では競争が激しく、そのマージンは限られている。小売り段階で値段が跳ね上がることは考えられない。要するに、JAをはじめとする集荷業者と大手の卸売業者が「高値相場」を作り出し、しこたま利ザヤを稼いでいるのである。

政府が備蓄米を売却してこの高値が崩れたりしたら、JAも卸売業者も困る。そこで、江藤拓・前農水相は「備蓄米を買った業者は1年以内に同じ量を政府に戻さなければならない」という条件を付けて入札にかけた。こんな条件を付けたら、応札できるのはJAくらいしかない。

かつての食糧管理制度の下では、JAがほぼすべてのコメを集荷し、卸売業者に販売していた。食管制度が廃止になり、コメの流通は自由化されたが、それでもJAは今でもコメの全流通量の4割を扱っており、最大の集荷業者である。競争入札なら備蓄米を高値で落札して独占し、市場に流すのも遅らせれば、高値を維持できる。そうやって利ザヤを稼ぎ続けるつもりだったのだろう。農水省の官僚たちも「それで構わない」と考えたはずだ。なにせ、トップの大臣が「(コメを)買ったことがありません。支援者の方がたくさん下さるので」と平気で言う人物なのだから。

そこに、JAや農水省の思惑など気にしない小泉進次郎氏が登場し、「備蓄米を随意契約で売る」「コメが5キロ2000円で売られるようにする」と宣言し、実現してしまった。JAも農水省も心穏やかではいられない。今の高値が崩れれば、JAも卸売業者も大損する恐れがあるからだ。そうなると頼れるのは、自民党の農水族しかない。

さっそく、野村哲郎・元農水相が「(随意契約による備蓄米の売却は)自民党の了承を得ていない。ルールを覚えていただかなきゃいかん」と小泉氏に苦言を呈した。農水省出身の鈴木憲和・復興副大臣は「国がやるべきことは備蓄米の放出ではない。すべての国民に平等に行き渡るようにすることだ」と、トンチンカンな発言で随意契約による売却に異を唱えた。

普通の市民にとって、主食のコメが倍の値段になるということは大変なことだ。とりわけ、所得の低い人ほど打撃が大きい。こういう発言をする政治家はその切なさがまるで分かっていない。自分の支持母体であるJAとこれを支える農水省のことしか頭にないようだ。

その農水省の幹部も、コメを作っている農民のことやこれを食べる人たちのことなど気にしていない。農水省の本川一善・事務次官はJA全農の経営管理委員に天下った(2017年)。荒川隆・官房長も2020年にその後任として同じポストに就いた。「退職後にお世話になるところに不利なことなどできません」というのが本音だろう。

日本の農業の未来を見据え、この国の食糧安全保障に心を砕く官僚は農水省には一人もいないのか。

長岡 昇:NPO「ブナの森」代表

初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年6月5日)

https://news-hunter.org/?p=27099

≪注≫グラフ1、2はいずれも農水省のサイトから抜粋

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/attach/pdf/aitaikakaku-392.pdf

≪写真説明≫

神奈川の備蓄倉庫を視察する小泉進次郎農水相(ロイター/アフロ)

https://www.j-cast.com/2025/06/02504848.html

≪参考サイト≫

◎『令和のコメ騒動』(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し(三菱総合研究所、稲垣公雄)

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250128.html

◎『令和のコメ騒動』(2)コメ価格の一般的な決まり方(同)

https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250311.html

◎農林水産省における天下りの実態調査報告

https://note.com/pure_skink5267/n/nc3974f015019

文は人なり、という。文章からは、それを書いた人の教養と学識に加えて、人柄や性格までにじみ出てくる。そうしたものが分からないように取りつくろい、ごまかそうとしても隠しきれるものではない。

そういう目で、前回のコラムで紹介した京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)が出した嘆願書を読んだ時、にじみ出てくるものは何か。明治維新を機に「穢多(えた)という名分をなくしていただきたい」と願い出たこの文書の随所に、私は「篤実さ」を感じる。

嘆願書は、幕末の激動から戊辰戦争を経て発足した新政府に対して、明治3年(1870年)の初めに提出されたものだ。蓮台野の人々のルーツについて「私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました」と記し、東北から西に連れてこられた祖先が応神天皇や安康天皇の時代をどう生き抜いたかについて叙述した冒頭部分は、極めて興味深い。

これを「史実を踏まえた祖先の苦難の物語」と見るか、それとも「天皇との結び付きの古さを印象づけるための創作・捏造」と捉えるか。この点については、前回も指摘したように見解が分かれるところだろうが、その点はひとまず置いて、嘆願書の内容を筆者の現代語訳を通してさらに紹介したい。第4段落は次のように続く。

古くから小法師(こぼし)として、私どもの村から常は二、三人、

用の多い時には八人まで、御所の掃除役を仰せつけられ、築地内に

部屋をいただいて日々出勤し、扶持もいただいておりました。年始

や八月一日には、未明から麻裃(あさがみしも)に御紋付きの箱提

灯を持ってご挨拶し、下され物がありました。奏者所では青緡(あお

ざし)銭三貫文、長橋局では白木綿一疋、台所では雑煮をいただき、

七日には七草餅、十五日には小豆粥、その他、五日、六日、十四日に

は穂長汁をいただきました。

「小法師」とは、普通は「若い僧侶」を意味する。福島県会津地方の民芸品「起き上がり小法師」がその例で、七転び八起きの縁起物として知られる。だが、ここでは「中世から近世にかけて、御所(ごしょ)の庭園の清掃や植栽をしていた賤民」を意味する。

京都の被差別部落の歴史に詳しい元京都文化短期大学教授の辻ミチ子によれば、蓮台野村の人たちは江戸時代には京都の奉行所の配下で働き、牢屋の番人もしていた。葬送や皮革の仕事に携わる人たちがいて、御所の掃除をする人たちもいた。

京都の御所には、正門の建礼門をはじめ六つの門がある。このうち、警護の武士や宮中に品物を納める業者が通ったのが西側の清所(せいしょ)門(冒頭の写真)で、蓮台野の人たちもこの門から出入りしていた。奏者所とは天皇への奏上を取り次ぐ部署、長橋局(つぼね)は女官長がいるところで、これらが小法師として働く人たちの窓口になった(図は御所の中央部分)。

次の第5段落には、新政府が発足して御所を京都から東京に移すことが決まり、それに伴って蓮台野の人たちも振り回されたことが記されている。

年頭に小法師より差し上げておりました藁箒(わらぼうき)は

例年、正月二日早朝に儀式があり、その飾り付けの一品でした。

これまでは年始と八朔(はっさく)に数家族が献上しておりま

した。昨年の巳年(明治二年)の春からたぶん廃止になるとの

ことでしたが、藁箒については旧例通り献上するようにとのご

沙汰がありましたので、そういたしております。昨年の冬のご

沙汰では、例年正月二日に差し上げていた藁箒のうち、天皇家

に献上いたします「七つの子」の祝いの分については東京に回

されるとのことですので、十二月十二日までに差し上げるよう

仰せつかり、期限通りに献納いたしました。

幕末の動乱から戊辰戦争へと至る過程で、倒幕の主力となったのは薩摩藩と長州藩である。薩摩の西郷隆盛と大久保利通(としみち)、長州の木戸孝允(たかよし)を「維新の三傑」と呼ぶのはそれを象徴するもので、これに土佐藩と肥前藩の有力者、尊王攘夷派の公家の岩倉具視(ともみ)や三条実美(さねとみ)らを加えた人たちが新政府の方針を決めていった。

慶応4年3月(旧暦)に「五箇条の誓文」の素案の一部を削り、「旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ」という項目を加えて成案にしたのは木戸孝允とされる。この時、孝明天皇の後を継いで即位したばかりの睦仁(むつひと)は満15歳。政治の流れを左右する力はなかった。公家たちの強硬な反対を押し切り、天皇の江戸への行幸と遷都を決めたのも薩長土肥の面々だった。

遷都への抵抗があまりにも大きかったため、新政府は遷都ではなく、「東京奠都(てんと)」という表現を使った。遷都となると、古い都は廃される。一方、奠都は「新しい都を定める」という意味で、「帝都は東京と京都の二つである」というニュアンスを持つ。遷都に反対する公家と京都府民を難しい言葉を使って、なだめたのである。

御所が京都から東京に移るとなれば、蓮台野村の人たちにとっては一大事である。御所に献納していた藁箒(わらぼうき)のことを長々と書いているのは、この間の混乱と先行きへの不安を示すものだろう。江戸の浅草には、関東一円の穢多・非人を支配する弾左衛門(だんざえもん)という頭領がいた。弾左衛門は江戸幕府が長州征伐に乗り出せば、これに協力した。鳥羽・伏見の戦いの後も幕府軍に兵糧を出したりしたが、江戸城明け渡しと決まった途端、官軍に寝返って生き残りを図った。

天皇が江戸城に移った後、その城の掃除役は誰が勤めるのか。蓮台野の人たちと弾左衛門の配下との間で激しい綱引きが繰り広げられたはずである。この段落の「藁箒」についての記述は、両者の間で綱引きがあったことを間接的に示すものだろう(その結末を知りたいところだが、それに触れた文献はまだ見ていない)。

嘆願書の最後の段落にも、被差別部落の起源に関わる重要な記述がある。

私どもの村々の者は多くが殺業に携わってきましたが、仏教が

国内に広まるにつれて世間は殺生を忌み嫌うようになり、足利

幕府の頃、誰とは分かりませんが、穢多(えた)という字を付

けるようになったとのことです。『閑田耕筆』には穢多と称する

のは「餌取(えと)り」のこととあり、また『和名抄』では

「屠者恵止利」と記し、人倫漁猟の部に加えています。そし

て、穢多というのは屠者で今の漁師のことなどともあります

が、穢多と言えば人外異物のようにいやしめられ、とりわけ

町との交際もだんだんとすたれていったのは実に残念なこと

だと、村々の者たちは悲観しております。

仏教が日本に伝わり、広まったのは6世紀ごろとされる。これは歴史学者の間であまり異論がない。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先は仏教が広まるにつれて忌み嫌われるようになり、室町時代には「穢多」という字を付けられ、賤視されるようになっていった、と記している。これは「被差別部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断統治するため政治的に作られたもの」とする近世政治起源説を真っ向から否定する内容である。

近世政治起源説を唱えた大学の教授たちがそろって、この元右衛門の嘆願書に触れようとせず黙殺し続けたのは、ある意味、当然だったのかもしれない。また、私がこの嘆願書の存在に気づくまで何年もかかってしまったのも理由のないことではなかった。

最後の段落には、蓮台野を含む差別にさらされ続けた人たちの切ないまでの思いがあふれている。

今般の王政復古はありがたくも庶民を慈しむことを第一に

されるとのこと、恐れ多いことと存じております。とりわけ

旧弊を一掃されるとのことで、私どもの村々の者に至るまで

神州の民となりました。穢多という名称があるのは何とも嘆

かわしいことです。獣類や皮革の品物を取り扱う仕事をして

いる者もありますけれども、これもまた国家の一端を担う仕

事であります。田舎では多くの者は農業だけで暮らしており、

右のような品物を取り扱っている者はございません。なにと

ぞ、昔からの穢多という名分をなくし、士民と同じように取

り扱ってくださるよう伏して嘆願いたします。

近世政治起源説を唱えた研究者の多くはマルクス主義に基づく革命理論を支えとし、「被差別部落の人たちは労働者や農民と共に変革に起ち上がるべきだ」という信念を抱いていた。そのためには「やっかいな天皇制と被差別部落の関わり」については避けて通りたい。「豊臣秀吉や徳川家康が部落を作ったのだ」と唱える方が分かりやすい。その方が差別の解消を求める部落解放同盟にとっても都合が良かった。

歴史と真摯に向き合うことを放棄し、自らが信じるイデオロギーのために学問を利用する――そのような者たちが打ち立てた学説が峻厳な歴史の審判に耐えられるはずもなかった。1980年代以降に中世史や古代史の研究が進むにつれて学説として破綻し、見向きもされなくなったのは当然の報いと言うべきだろう。

だが、小学校や中学校で推進された「同和教育」で部落の歴史を学んだ人たちの中には、今でも「部落は近世になってから支配階級が政治的に作り出したもの」と信じている人が少なくない。社会に出てから被差別部落のことを学び直す機会は滅多にないからだ。

同和対策事業の一環として公金を使って教材を作り、誤ったことを長年にわたって教え続けた罪は償いようもない。これから長い時間をかけて誤りを正し、まっとうなことを広めていくしかない。イデオロギーにからめとられることの怖さをあらためて思う。

(敬称略)

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年5月29日)

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

【元右衛門の嘆願書の原文】

【参照】

*蓮台野の元右衛門の嘆願書についての前回のコラム12(末尾に連載の各回へのリンク)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

≪写真&図の説明≫

◎京都御所の清所門(せいしょもん)=「旅と歴史」サイトから

https://blog.goo.ne.jp/ogino_2006/e/05cdb4c28cef5a746e1fc5f8231fe0d4

◎御所の中央部にある奏者所と長橋局(伊藤之雄『明治天皇』から複写)

≪参考文献&サイト≫

◎辻ミチ子「近世 蓮台野村の歴史 ―甚右衛門から元右衛門―」(2009年度部落史連続講座講演録<京都部落問題研究資料センター>所収)

http://shiryo.suishinkyoukai.jp/kouza/k_pdf/2009.pdf

◎『京都の部落史 2近現代』(京都部落史研究所、1991年)

◎『有識故実から学ぶ 年中行事百科』(八條忠基、淡交社、2022年)

◎『明治天皇』(伊藤之雄、ミネルヴァ書房、2006年)

◎『明治天皇の生涯(上)』(童門冬二、三笠書房、1991年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

そういう目で、前回のコラムで紹介した京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)が出した嘆願書を読んだ時、にじみ出てくるものは何か。明治維新を機に「穢多(えた)という名分をなくしていただきたい」と願い出たこの文書の随所に、私は「篤実さ」を感じる。

嘆願書は、幕末の激動から戊辰戦争を経て発足した新政府に対して、明治3年(1870年)の初めに提出されたものだ。蓮台野の人々のルーツについて「私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました」と記し、東北から西に連れてこられた祖先が応神天皇や安康天皇の時代をどう生き抜いたかについて叙述した冒頭部分は、極めて興味深い。

これを「史実を踏まえた祖先の苦難の物語」と見るか、それとも「天皇との結び付きの古さを印象づけるための創作・捏造」と捉えるか。この点については、前回も指摘したように見解が分かれるところだろうが、その点はひとまず置いて、嘆願書の内容を筆者の現代語訳を通してさらに紹介したい。第4段落は次のように続く。

古くから小法師(こぼし)として、私どもの村から常は二、三人、

用の多い時には八人まで、御所の掃除役を仰せつけられ、築地内に

部屋をいただいて日々出勤し、扶持もいただいておりました。年始

や八月一日には、未明から麻裃(あさがみしも)に御紋付きの箱提

灯を持ってご挨拶し、下され物がありました。奏者所では青緡(あお

ざし)銭三貫文、長橋局では白木綿一疋、台所では雑煮をいただき、

七日には七草餅、十五日には小豆粥、その他、五日、六日、十四日に

は穂長汁をいただきました。

「小法師」とは、普通は「若い僧侶」を意味する。福島県会津地方の民芸品「起き上がり小法師」がその例で、七転び八起きの縁起物として知られる。だが、ここでは「中世から近世にかけて、御所(ごしょ)の庭園の清掃や植栽をしていた賤民」を意味する。

京都の被差別部落の歴史に詳しい元京都文化短期大学教授の辻ミチ子によれば、蓮台野村の人たちは江戸時代には京都の奉行所の配下で働き、牢屋の番人もしていた。葬送や皮革の仕事に携わる人たちがいて、御所の掃除をする人たちもいた。

京都の御所には、正門の建礼門をはじめ六つの門がある。このうち、警護の武士や宮中に品物を納める業者が通ったのが西側の清所(せいしょ)門(冒頭の写真)で、蓮台野の人たちもこの門から出入りしていた。奏者所とは天皇への奏上を取り次ぐ部署、長橋局(つぼね)は女官長がいるところで、これらが小法師として働く人たちの窓口になった(図は御所の中央部分)。

次の第5段落には、新政府が発足して御所を京都から東京に移すことが決まり、それに伴って蓮台野の人たちも振り回されたことが記されている。

年頭に小法師より差し上げておりました藁箒(わらぼうき)は

例年、正月二日早朝に儀式があり、その飾り付けの一品でした。

これまでは年始と八朔(はっさく)に数家族が献上しておりま

した。昨年の巳年(明治二年)の春からたぶん廃止になるとの

ことでしたが、藁箒については旧例通り献上するようにとのご

沙汰がありましたので、そういたしております。昨年の冬のご

沙汰では、例年正月二日に差し上げていた藁箒のうち、天皇家

に献上いたします「七つの子」の祝いの分については東京に回

されるとのことですので、十二月十二日までに差し上げるよう

仰せつかり、期限通りに献納いたしました。

幕末の動乱から戊辰戦争へと至る過程で、倒幕の主力となったのは薩摩藩と長州藩である。薩摩の西郷隆盛と大久保利通(としみち)、長州の木戸孝允(たかよし)を「維新の三傑」と呼ぶのはそれを象徴するもので、これに土佐藩と肥前藩の有力者、尊王攘夷派の公家の岩倉具視(ともみ)や三条実美(さねとみ)らを加えた人たちが新政府の方針を決めていった。

慶応4年3月(旧暦)に「五箇条の誓文」の素案の一部を削り、「旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ」という項目を加えて成案にしたのは木戸孝允とされる。この時、孝明天皇の後を継いで即位したばかりの睦仁(むつひと)は満15歳。政治の流れを左右する力はなかった。公家たちの強硬な反対を押し切り、天皇の江戸への行幸と遷都を決めたのも薩長土肥の面々だった。

遷都への抵抗があまりにも大きかったため、新政府は遷都ではなく、「東京奠都(てんと)」という表現を使った。遷都となると、古い都は廃される。一方、奠都は「新しい都を定める」という意味で、「帝都は東京と京都の二つである」というニュアンスを持つ。遷都に反対する公家と京都府民を難しい言葉を使って、なだめたのである。

御所が京都から東京に移るとなれば、蓮台野村の人たちにとっては一大事である。御所に献納していた藁箒(わらぼうき)のことを長々と書いているのは、この間の混乱と先行きへの不安を示すものだろう。江戸の浅草には、関東一円の穢多・非人を支配する弾左衛門(だんざえもん)という頭領がいた。弾左衛門は江戸幕府が長州征伐に乗り出せば、これに協力した。鳥羽・伏見の戦いの後も幕府軍に兵糧を出したりしたが、江戸城明け渡しと決まった途端、官軍に寝返って生き残りを図った。

天皇が江戸城に移った後、その城の掃除役は誰が勤めるのか。蓮台野の人たちと弾左衛門の配下との間で激しい綱引きが繰り広げられたはずである。この段落の「藁箒」についての記述は、両者の間で綱引きがあったことを間接的に示すものだろう(その結末を知りたいところだが、それに触れた文献はまだ見ていない)。

嘆願書の最後の段落にも、被差別部落の起源に関わる重要な記述がある。

私どもの村々の者は多くが殺業に携わってきましたが、仏教が

国内に広まるにつれて世間は殺生を忌み嫌うようになり、足利

幕府の頃、誰とは分かりませんが、穢多(えた)という字を付

けるようになったとのことです。『閑田耕筆』には穢多と称する

のは「餌取(えと)り」のこととあり、また『和名抄』では

「屠者恵止利」と記し、人倫漁猟の部に加えています。そし

て、穢多というのは屠者で今の漁師のことなどともあります

が、穢多と言えば人外異物のようにいやしめられ、とりわけ

町との交際もだんだんとすたれていったのは実に残念なこと

だと、村々の者たちは悲観しております。

仏教が日本に伝わり、広まったのは6世紀ごろとされる。これは歴史学者の間であまり異論がない。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先は仏教が広まるにつれて忌み嫌われるようになり、室町時代には「穢多」という字を付けられ、賤視されるようになっていった、と記している。これは「被差別部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断統治するため政治的に作られたもの」とする近世政治起源説を真っ向から否定する内容である。

近世政治起源説を唱えた大学の教授たちがそろって、この元右衛門の嘆願書に触れようとせず黙殺し続けたのは、ある意味、当然だったのかもしれない。また、私がこの嘆願書の存在に気づくまで何年もかかってしまったのも理由のないことではなかった。

最後の段落には、蓮台野を含む差別にさらされ続けた人たちの切ないまでの思いがあふれている。

今般の王政復古はありがたくも庶民を慈しむことを第一に

されるとのこと、恐れ多いことと存じております。とりわけ

旧弊を一掃されるとのことで、私どもの村々の者に至るまで

神州の民となりました。穢多という名称があるのは何とも嘆

かわしいことです。獣類や皮革の品物を取り扱う仕事をして

いる者もありますけれども、これもまた国家の一端を担う仕

事であります。田舎では多くの者は農業だけで暮らしており、

右のような品物を取り扱っている者はございません。なにと

ぞ、昔からの穢多という名分をなくし、士民と同じように取

り扱ってくださるよう伏して嘆願いたします。

近世政治起源説を唱えた研究者の多くはマルクス主義に基づく革命理論を支えとし、「被差別部落の人たちは労働者や農民と共に変革に起ち上がるべきだ」という信念を抱いていた。そのためには「やっかいな天皇制と被差別部落の関わり」については避けて通りたい。「豊臣秀吉や徳川家康が部落を作ったのだ」と唱える方が分かりやすい。その方が差別の解消を求める部落解放同盟にとっても都合が良かった。

歴史と真摯に向き合うことを放棄し、自らが信じるイデオロギーのために学問を利用する――そのような者たちが打ち立てた学説が峻厳な歴史の審判に耐えられるはずもなかった。1980年代以降に中世史や古代史の研究が進むにつれて学説として破綻し、見向きもされなくなったのは当然の報いと言うべきだろう。

だが、小学校や中学校で推進された「同和教育」で部落の歴史を学んだ人たちの中には、今でも「部落は近世になってから支配階級が政治的に作り出したもの」と信じている人が少なくない。社会に出てから被差別部落のことを学び直す機会は滅多にないからだ。

同和対策事業の一環として公金を使って教材を作り、誤ったことを長年にわたって教え続けた罪は償いようもない。これから長い時間をかけて誤りを正し、まっとうなことを広めていくしかない。イデオロギーにからめとられることの怖さをあらためて思う。

(敬称略)

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年5月29日)

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

【元右衛門の嘆願書の原文】

【参照】

*蓮台野の元右衛門の嘆願書についての前回のコラム12(末尾に連載の各回へのリンク)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

≪写真&図の説明≫

◎京都御所の清所門(せいしょもん)=「旅と歴史」サイトから

https://blog.goo.ne.jp/ogino_2006/e/05cdb4c28cef5a746e1fc5f8231fe0d4

◎御所の中央部にある奏者所と長橋局(伊藤之雄『明治天皇』から複写)

≪参考文献&サイト≫

◎辻ミチ子「近世 蓮台野村の歴史 ―甚右衛門から元右衛門―」(2009年度部落史連続講座講演録<京都部落問題研究資料センター>所収)

http://shiryo.suishinkyoukai.jp/kouza/k_pdf/2009.pdf

◎『京都の部落史 2近現代』(京都部落史研究所、1991年)

◎『有識故実から学ぶ 年中行事百科』(八條忠基、淡交社、2022年)

◎『明治天皇』(伊藤之雄、ミネルヴァ書房、2006年)

◎『明治天皇の生涯(上)』(童門冬二、三笠書房、1991年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

森友学園では幼稚園児に毎朝、君が代を歌わせ、戦前の教育勅語を復唱させていた。安倍晋三首相の昭恵夫人が2014年春に訪問した際には、籠池(かごいけ)泰典理事長が「どんな首相ですか」と問い、園児が「日本を守ってくれる人」と答えると、昭恵夫人は「ちゃんと伝えます」と感涙にむせんだという。

その森友学園が小学校の建設を計画し、昭恵夫人は名誉校長を引き受けた。学園が9億円余りの国有地を格安で払い下げてもらったのは2016年、その疑惑が表面化したのは翌2017年の2月だった。メディアが「森友疑惑」と大々的に報道し、国会も大騒ぎになった。おさらいしておくと、一連の報道や調査で明らかになった事実は以下の通りである。

▽2015年9月3日 安倍首相が財務省の岡本薫明官房長と迫田英典理財局長と面会

9月4日 国会が安保法制の法案審議で紛糾する中、安倍首相は大阪に

出張し、公明党の冬柴鉄三・元国交相の次男でコンサルタント

会社を経営する冬柴大(ひろし)氏と会食(写真参照)

9月5日 明恵夫人が森本学園経営の塚本幼稚園で講演

▽2016年6月20日 国が森友学園と大阪府豊中市の国有地の売買契約を締結

▽2017年2月8日 木村真・豊中市議が国有地売却に関して情報公開を求める訴訟を

起こし、直後に記者会見。森友学園疑惑が表面化した

2月17日 衆議院予算委員会で安倍首相が「私や妻がこの国有地払い下げに

もし関わっていたのであれば、総理大臣をやめる」と言明

2月23日 安倍晋三事務所が森友学園に昭恵夫人の名誉校長辞任を伝える

2月24日 衆議院予算委員会で佐川宣寿理財局長が「記録は廃棄した」と

答弁。2月下旬から4月にかけて、財務省は関係文書を改竄

▽2018年3月2日 朝日新聞が「森友文書 書き換えの疑い」と報道

3月7日 国有地売却文書の改竄に関わった近畿財務局の赤木俊夫氏が自死

5月31日 大阪地検、背任罪などで告発された迫田、佐川両氏らを不起訴処分

▽2020年3月18日 妻の赤木雅子氏が国と佐川元理財局長を相手に損害賠償請求訴訟を

起こす

▽2021年12月15日 国側が請求を認め、損害賠償請求訴訟を終結させる

▽2023年9月14日 森友関連文書の改竄に関する行政文書の開示を求める訴訟で

大阪地裁は請求棄却の判決

▽2025年1月30日 大阪高裁は地裁の判決を覆し、関係文書の開示を命じる。石破

政権は最高裁に上告せず、開示を決定

こうした経過を振り返って、あらためて思うのは「安倍首相とその意を体して動き回った財務省の幹部たちは、何と姑息で卑劣なのか」ということだ。安倍首相は自らと妻の関与が明らかになっても、首相の座を退くことはなかった。「乗り切れる」と見ていたのだろう。

実際、財務官僚たちはあらゆる手を尽くして、疑惑が事件になるのを防いだ。財務省の佐川理財局長に至っては、自らの関与について国会で証言を求められると、「捜査に関わることなので答弁を控えさせていただきます」と証言を拒み通し、国税庁長官に栄転した。背任罪や虚偽公文書作成罪などで告発を受けた検察当局は、佐川氏を含む全員を「嫌疑不十分」あるいは「嫌疑なし」として不起訴処分にした。

確かに、財務省は不都合な文書を削除して、丸く収まるような文書に改竄しただけだ。「虚偽の内容の公文書」を作ったわけではない。背任罪に問うためには、「故意に国庫に損害を与えようとした」ということを立証しなければならない。これはハードルが極めて高いので、背任罪にも問えない。財務官僚たちは「法律のプロ中のプロ」である。どのように立ち回れば、犯罪にならないか、十分に検討したうえで対処している。

それでも、文書の改竄を命じられた末に命を絶った赤木俊夫さんの妻雅子さんはあきらめることなく、事実を明らかにするために闘い続けた。そして、今年の1月、森友疑惑の発覚から8年たって、ようやく関連文書の全面開示を勝ち取った。開示対象の文書は、紙の資料が17万枚以上、電子データファイルが数万件とされる。4月に第1弾として約2200枚が開示された。これから順次、残りの文書が公開される。

だが、闘いはまだまだ続く。第1弾の開示文書ですら、肝心の部分は欠落している。「なぜか」という問いに、財務省は「廃棄したためない」と答えた。すでに2018年の段階で、国会で「一部廃棄した」と答弁している。「廃棄しているため文書はない。従って公開できない」というわけだ。

法律の専門家に意見を求めたら、「ないんだから、どうしようもないね」という。自分たちに都合の悪い文書を廃棄しておいて、「公開できません」と開き直っても、とがめようがないという。これでは、情報公開制度の意義が著しく損なわれる。「公開請求されそうな文書は早めにシュレッダーにかけてしまえ」というのがまかり通ってしまうからだ。

「公務員が作った文書はすべて納税者のものであり、国家機密や外交、安全保障にかかわる機微な情報以外は、原則として公開しなければならない」という情報公開制度の根幹が崩れる。財務官僚たちの対応は天にツバする行為と言うしかない。

そういう許しがたい行為は「厳罰をもって臨むべし」と思うのだが、刑法などで処罰することはできないのだという。虚偽公文書作成罪や背任罪は上述のような理由で無理だ。公務員職権濫用罪もしくは公用文書等毀棄罪を適用できる「可能性」はあるが、どちらも3年から5年で公訴時効が成立する。

2018年の国会答弁で、財務省側は「関係文書の一部は破棄した」と明らかにしているので、どちらもとっくに時効が成立している。おそらく、この国会答弁も「時効の起算点」をはっきりさせておく、という意図があったのだろう。

「行政文書を適正に管理するため」という名目で、2009年に公文書管理法が制定されたが、この法律には罰則がない。「だめですよ」と懲戒処分を下せるだけだ。刑法も行政法も「官僚に優しく、官僚が使いやすいように」できている。

「公務員は全体の奉仕者である」という憲法15条も、「すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない」という国家公務員法96条もどこ吹く風。彼らの本音は「権力を握る者への奉仕者として、自分の利益のために勤務する」といったところか。

繰り言を重ねても意味はない。どんなに厳しい道でも、あきらめることなく、赤木雅子さんのように立ち上がり、「開かれた社会への道」を切り拓いていくしかない。官僚機構の中にも心ある人たちはいる、と信じたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信 130」 2025年5月13日

【森友問題に関する筆者のコラム一覧】

1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)

2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)

3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)

4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)

5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)

6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)

7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)

8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)

9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)

≪写真説明とSource≫

◎森友学園の塚本幼稚園で園児に囲まれる安倍昭恵夫人

◎2015年9月4日、大阪の料理店「かき鉄」で会食する安倍晋三首相と冬柴大氏(右端、後ろ姿)。首相の左隣が今井尚哉首相秘書官(情報サイト阿修羅)

≪参考記事&サイト≫

◎昭恵夫人が森友学園の幼稚園を訪ねた際のエピソード(産経新聞のサイト)

◎安倍首相、夫人が大阪の小学校の名誉校長を辞任(ロイター、2017年2月24日)

https://jp.reuters.com/article/world/-idUSKBN16306R/

◎ウィキペディア「佐川宣寿(のぶひさ)」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E5%B7%9D%E5%AE%A3%E5%AF%BF

◎ウィキペディア「森友学園問題」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%8F%8B%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%95%8F%E9%A1%8C

◎大阪地検特捜部の不起訴処分についてのコメント(政府の公文書のあり方を問う弁護士・研究者の会)

https://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7679/

◎服務の根本基準(人事院のサイト)

https://www.jinji.go.jp/content/900018089.pdf

◎森友文書の不開示決定を取り消した大阪高裁判決の記事(2025年1月30日、日経電子版)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2721P0X20C25A1000000/

◎「森友開示文書に欠落」と報じた新聞各紙の記事(2025年5月10日付)

その森友学園が小学校の建設を計画し、昭恵夫人は名誉校長を引き受けた。学園が9億円余りの国有地を格安で払い下げてもらったのは2016年、その疑惑が表面化したのは翌2017年の2月だった。メディアが「森友疑惑」と大々的に報道し、国会も大騒ぎになった。おさらいしておくと、一連の報道や調査で明らかになった事実は以下の通りである。

▽2015年9月3日 安倍首相が財務省の岡本薫明官房長と迫田英典理財局長と面会

9月4日 国会が安保法制の法案審議で紛糾する中、安倍首相は大阪に

出張し、公明党の冬柴鉄三・元国交相の次男でコンサルタント

会社を経営する冬柴大(ひろし)氏と会食(写真参照)

9月5日 明恵夫人が森本学園経営の塚本幼稚園で講演

▽2016年6月20日 国が森友学園と大阪府豊中市の国有地の売買契約を締結

▽2017年2月8日 木村真・豊中市議が国有地売却に関して情報公開を求める訴訟を

起こし、直後に記者会見。森友学園疑惑が表面化した

2月17日 衆議院予算委員会で安倍首相が「私や妻がこの国有地払い下げに

もし関わっていたのであれば、総理大臣をやめる」と言明

2月23日 安倍晋三事務所が森友学園に昭恵夫人の名誉校長辞任を伝える

2月24日 衆議院予算委員会で佐川宣寿理財局長が「記録は廃棄した」と

答弁。2月下旬から4月にかけて、財務省は関係文書を改竄

▽2018年3月2日 朝日新聞が「森友文書 書き換えの疑い」と報道

3月7日 国有地売却文書の改竄に関わった近畿財務局の赤木俊夫氏が自死

5月31日 大阪地検、背任罪などで告発された迫田、佐川両氏らを不起訴処分

▽2020年3月18日 妻の赤木雅子氏が国と佐川元理財局長を相手に損害賠償請求訴訟を

起こす

▽2021年12月15日 国側が請求を認め、損害賠償請求訴訟を終結させる

▽2023年9月14日 森友関連文書の改竄に関する行政文書の開示を求める訴訟で

大阪地裁は請求棄却の判決

▽2025年1月30日 大阪高裁は地裁の判決を覆し、関係文書の開示を命じる。石破

政権は最高裁に上告せず、開示を決定

こうした経過を振り返って、あらためて思うのは「安倍首相とその意を体して動き回った財務省の幹部たちは、何と姑息で卑劣なのか」ということだ。安倍首相は自らと妻の関与が明らかになっても、首相の座を退くことはなかった。「乗り切れる」と見ていたのだろう。

実際、財務官僚たちはあらゆる手を尽くして、疑惑が事件になるのを防いだ。財務省の佐川理財局長に至っては、自らの関与について国会で証言を求められると、「捜査に関わることなので答弁を控えさせていただきます」と証言を拒み通し、国税庁長官に栄転した。背任罪や虚偽公文書作成罪などで告発を受けた検察当局は、佐川氏を含む全員を「嫌疑不十分」あるいは「嫌疑なし」として不起訴処分にした。

確かに、財務省は不都合な文書を削除して、丸く収まるような文書に改竄しただけだ。「虚偽の内容の公文書」を作ったわけではない。背任罪に問うためには、「故意に国庫に損害を与えようとした」ということを立証しなければならない。これはハードルが極めて高いので、背任罪にも問えない。財務官僚たちは「法律のプロ中のプロ」である。どのように立ち回れば、犯罪にならないか、十分に検討したうえで対処している。

それでも、文書の改竄を命じられた末に命を絶った赤木俊夫さんの妻雅子さんはあきらめることなく、事実を明らかにするために闘い続けた。そして、今年の1月、森友疑惑の発覚から8年たって、ようやく関連文書の全面開示を勝ち取った。開示対象の文書は、紙の資料が17万枚以上、電子データファイルが数万件とされる。4月に第1弾として約2200枚が開示された。これから順次、残りの文書が公開される。

だが、闘いはまだまだ続く。第1弾の開示文書ですら、肝心の部分は欠落している。「なぜか」という問いに、財務省は「廃棄したためない」と答えた。すでに2018年の段階で、国会で「一部廃棄した」と答弁している。「廃棄しているため文書はない。従って公開できない」というわけだ。

法律の専門家に意見を求めたら、「ないんだから、どうしようもないね」という。自分たちに都合の悪い文書を廃棄しておいて、「公開できません」と開き直っても、とがめようがないという。これでは、情報公開制度の意義が著しく損なわれる。「公開請求されそうな文書は早めにシュレッダーにかけてしまえ」というのがまかり通ってしまうからだ。

「公務員が作った文書はすべて納税者のものであり、国家機密や外交、安全保障にかかわる機微な情報以外は、原則として公開しなければならない」という情報公開制度の根幹が崩れる。財務官僚たちの対応は天にツバする行為と言うしかない。

そういう許しがたい行為は「厳罰をもって臨むべし」と思うのだが、刑法などで処罰することはできないのだという。虚偽公文書作成罪や背任罪は上述のような理由で無理だ。公務員職権濫用罪もしくは公用文書等毀棄罪を適用できる「可能性」はあるが、どちらも3年から5年で公訴時効が成立する。

2018年の国会答弁で、財務省側は「関係文書の一部は破棄した」と明らかにしているので、どちらもとっくに時効が成立している。おそらく、この国会答弁も「時効の起算点」をはっきりさせておく、という意図があったのだろう。

「行政文書を適正に管理するため」という名目で、2009年に公文書管理法が制定されたが、この法律には罰則がない。「だめですよ」と懲戒処分を下せるだけだ。刑法も行政法も「官僚に優しく、官僚が使いやすいように」できている。

「公務員は全体の奉仕者である」という憲法15条も、「すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない」という国家公務員法96条もどこ吹く風。彼らの本音は「権力を握る者への奉仕者として、自分の利益のために勤務する」といったところか。

繰り言を重ねても意味はない。どんなに厳しい道でも、あきらめることなく、赤木雅子さんのように立ち上がり、「開かれた社会への道」を切り拓いていくしかない。官僚機構の中にも心ある人たちはいる、と信じたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信 130」 2025年5月13日

【森友問題に関する筆者のコラム一覧】

1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)

2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)

3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)

4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)

5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)

6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)

7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)

8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)

9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)

≪写真説明とSource≫

◎森友学園の塚本幼稚園で園児に囲まれる安倍昭恵夫人

◎2015年9月4日、大阪の料理店「かき鉄」で会食する安倍晋三首相と冬柴大氏(右端、後ろ姿)。首相の左隣が今井尚哉首相秘書官(情報サイト阿修羅)

≪参考記事&サイト≫

◎昭恵夫人が森友学園の幼稚園を訪ねた際のエピソード(産経新聞のサイト)

◎安倍首相、夫人が大阪の小学校の名誉校長を辞任(ロイター、2017年2月24日)

https://jp.reuters.com/article/world/-idUSKBN16306R/

◎ウィキペディア「佐川宣寿(のぶひさ)」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E5%B7%9D%E5%AE%A3%E5%AF%BF

◎ウィキペディア「森友学園問題」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%8F%8B%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%95%8F%E9%A1%8C

◎大阪地検特捜部の不起訴処分についてのコメント(政府の公文書のあり方を問う弁護士・研究者の会)

https://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7679/

◎服務の根本基準(人事院のサイト)

https://www.jinji.go.jp/content/900018089.pdf

◎森友文書の不開示決定を取り消した大阪高裁判決の記事(2025年1月30日、日経電子版)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2721P0X20C25A1000000/

◎「森友開示文書に欠落」と報じた新聞各紙の記事(2025年5月10日付)

新春の都大路を駆け抜ける京都女子駅伝は、とてもユニークな駅伝大会だ。都道府県ごとにチームを組み、9区間42.195キロでたすきをつなぐのだが、社会人や大学生のトップランナーだけでなく、中学生や高校生が走る区間がいくつもある。

伸び盛りの選手に刺激を与え、その背中を押してあげたい、との思いが感じられる。2023年の大会では、岡山チームの中学3年生、ドルーリー朱瑛里(しぇり)が17人抜きの快走で区間新記録をマークし、「陸上界のニューヒロイン候補」と話題をさらった。

京都女子駅伝は西京極の陸上競技場からスタートし、西大路通を北上して衣笠校前でたすきをつなぐ。第2区のランナーは左手奥に金閣寺がある地点を過ぎると、右折して北大路通に入り、ほどなく千本通との交差点にさしかかる。この交差点の周辺が、かつて「蓮台野(れんだいの)」と呼ばれた地域である。

「蓮台」とはハスの花をかたどった仏像の台座のことだ。極楽浄土に往生する者が身を託すもので、転じて葬送を意味する。平安の昔から、蓮台野は東の鳥辺野(とりべの)、西の化野(あだしの)とともに北の葬送地として知られていた。化野は庶民、鳥辺野は裕福な人たちが葬られたところ、そして蓮台野は皇族の葬送地であった。後冷泉天皇や近衛天皇の火葬塚が残っており、今も宮内庁書陵部の陵墓資料に記されている。

この地で蓮台野の人たちは代々、御所の庭園の手入れや清掃に加え、皇族の葬送の仕事を担ってきた。その西側に紙屋川が流れていることから、皮なめしを業とする人たちも暮らしていた。なめし作業には流れる水が欠かせないからだ。蓮台野村は同じ京都の天部(あまべ)村や六条村、大阪の渡辺村などとともに、畿内でよく知られた被差別部落の一つだった。

◇ ◇

長い間さげすまれ、虐げられてきた人々にとって、明治維新は「新しい夜明け」を感じさせる出来事であり、新政府に寄せる期待には並々ならぬものがあった。とりわけ、五箇条の誓文に盛り込まれた「旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」という言葉に目を見張った。差別から抜け出す道が開かれた、と受けとめたのである。

明治3年(1870年)、蓮台野村の年寄(取りまとめ役)、元右衛門(がんえもん)は新政府にあてて、賤称の廃止を求める嘆願書を出した。京都の被差別部落の人たちの総意を踏まえた嘆願と見ていいだろう。嘆願書は次のような文章で始まる。

乍恐奉歎願候口上書

一昨辰年八月 元右衛門より供奉願書奉差上候節

由緒有増奉申上候通り

私共類村義 在昔は奥羽之土民に御座候 尤其辺

総而被為称東夷 王化に不奉復者も有之

遂に日本武尊 御征伐被為在之 其御凱陣之砌

御連帰り扈従候處 伊勢神宮に被為留置

夫より当時之帝 御鳳闕左右に被為近候事

日本書紀とも御座候

漢文調の難解な文章である。この調子で最後まで続く(末尾に全文を添付)。3年前の秋、東京の国立国会図書館を訪ね、この嘆願書が採録されている本を閲覧して複写したが、漢文の素養のない私のような者には到底、読みこなせなかった。その後、京都の蓮台野を訪ね、地元の歴史に詳しい方々に教えを請うた。並行して日本書紀や古事記、関連する文献に目を通して、ようやく内容を理解できるようになった。冒頭部分の現代語訳は次の通りである。

恐れながら嘆願奉り候口上書

一昨年の辰年(慶応四年)八月に元右衛門より行幸に

お供させていただきたいとの願書を差し上げました際、

私どもの由緒につきましてあらまし申し上げました通り、

私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました。

もっとも、その辺りでは総じて東夷と称され、

天皇に従わない者もありましたが、日本武尊(やまと

たけるのみこと)が征伐なされ、凱旋の際に連れて

帰られ、これに付き従いましたところ、伊勢神宮に

留め置かれました。

その後、当時の帝が宮城の門の左右に配置なされた、と

日本書紀に記されています。

衝撃的な内容だった。「私たちの先祖は古代の東北で蝦夷(えみし)と呼ばれた土民です。日本武尊に征伐され、西に連れてこられた者たちです」と記しているのだ。日本書紀の巻7「景行天皇 40年の条」には、確かに日本武尊が陸奥に遠征し、捕虜にした蝦夷を伊勢神宮に献上した、と書いてある。

もちろん、研究者の多くが「日本書紀に記された初期の天皇についての事績は神話もしくは伝説であり、史実と受けとめるわけにはいかない」と解釈していることは承知している。では、何代目の天皇から実在したと考えるのか。これは難問のようで、(1)第10代の崇神天皇(約2000年前)以降、(2)第15代の応神天皇(3世紀)以降、(3)第26代の継体天皇(6世紀)以降、と見解が分かれ、いまだに決着がついていない。日本武尊についても、ほとんどの専門家は「何人かの事績を重ね合わせて創作した伝説上の人物」と見ている。

とはいえ、畿内の朝廷勢力が東北の蝦夷と「38年戦争」と呼ばれる長い戦争を繰り広げ、帰順した者や捕虜を多数、西に移送したことについては歴史家の間で異論がない(連載1参照)。自分たちのルーツについてしたためた嘆願書の冒頭部分は、日本武尊という固有名詞を除けば、史実を伝えている可能性がある。嘆願書の内容を以下、現代語訳で紹介していく。第2段落は次のように続く。

応神天皇が国境を定められた時、播磨国神崎郡瓦村崗のあたりで

川上から青菜が流れ下ってきたので、伊許自別命(いこじわけの

みこと)に調べさせたところ、(川上に住む者たちは)「日本武尊

に帰順した者たちです」との報告がありました。天皇は日本武尊の

功績を思われて、伊許自別命に佐伯の姓を下賜し、その地を治める

よう命じられた、と新撰姓氏録(しょうじろく)などにあります。

その時から(私どもは)佐伯部になったということです。

「新撰姓氏録」とは平安時代の初期、嵯峨天皇の時代に編纂された古代の氏族名鑑である。畿内に住む1,182氏を皇別、神別、諸蕃に分類し、その祖先について叙述している。伊許自別命はその中に登場し、応神天皇に報告した内容についても詳しく書いてある。川上に住む者たちは「我らは日本武尊が東夷を平定した時に捕虜になった蝦夷の後裔です。針間(播磨)、阿芸(安芸)、阿波、讃岐、伊予などに散り散りに移され、今ここにいます」と答えたのだという。「佐伯部になった」とは、「佐伯の姓をたまわった伊許自別命の配下になった」ということだろう。

元右衛門の嘆願書の中で私がもっとも瞠目したのは、次の第3段落だ。安康天皇と次の雄略天皇の時代(5世紀)に皇位継承をめぐって血みどろの争いが繰り広げられた。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先がその争いに巻き込まれて「忠死した」と書いている。

仁徳天皇の時代に天皇の憎しみを被り、五カ国に散り散りになり

ました。その後、安康天皇の時代に私たちの祖先は(市辺押磐)

皇子の警護役である佐伯部仲子(なかちこ)に仕え、近江国

来田綿(くたわた)の蚊屋野(かやの)に付き従い、忠死した

者もおります。仁賢天皇の時には、国郡に散らばった佐伯部を

捜し求められたことも日本書紀に記されています。

この内容を読み解くために、私は日本書紀の関連部分を熟読した。「なんとすさまじい権力闘争であることか」と、うなってしまった。日本書紀に基づいて要約すれば、権力闘争は次のようなものだった。

安康天皇は大草香皇子の妹を大泊瀬皇子(おおはつせのみこ=のちの雄略天皇)に嫁がせようとし、大草香皇子はこれを承諾した。ところが、使いの者は大草香皇子が返礼として献上した宝物をわがものにしたうえで、「妹を差し出すことはできないと固辞した」とウソの報告をした。安康天皇は激怒し、大草香皇子を殺害してその妹を大泊瀬皇子に嫁がせた。しかも、寡婦となった大草香皇子の妻を宮中に入れて妃(きさき)にした。

妃には眉輪王(まよわのおおきみ)という連れ子(大草香皇子の実子)がいた。幼い眉輪王は自分の父親が罪なくして殺されたことを知り、酔って寝ている安康天皇を刺し殺してしまった。これを知った大泊瀬皇子は「自分の兄弟たちが背後にいるのではないか」と疑い、皇位継承でライバルになる可能性のある兄弟を眉輪王ともども次々に攻め殺した。

大泊瀬皇子はさらに、いとこで有力な後継候補だった市辺押磐皇子(いちのべのおしはのみこ)を狩りに誘い出し、近江の来田綿(くたわた)の蚊屋野という所で射殺してしまう。その際に、警護役を務めていた佐伯部仲子(なかちこ)と従者たちも皆殺しにした。嘆願書に「忠死」とあるのは、「殺された従者たちの中に私たちの祖先もいた」と言っているのである。

ライバルを一掃して、大泊瀬皇子は即位して雄略天皇になる。次いでその皇子が清寧天皇になるが、清寧天皇には子がなく、謀殺された市辺押磐皇子の息子が皇位を継いで顕宗(けんぞう)天皇となった。天皇は「雄略天皇の墓を壊し、遺骨を砕いて投げ散らしたい」と復讐に燃えるが、兄にいさめられて思いとどまる。その兄が次の仁賢天皇になり、各地に散らばって隠れていた佐伯部の人たちを捜し求めてねぎらった――壮絶な物語である。

嘆願書のこの段落には、もう一つ注目すべきことがある。蓮台野の祖先が「皇子の警護役に付き従い、忠死した」と記している点である。冒頭で書いたように、蓮台野の人たちは「御所の庭園の手入れや清掃」をしていたが、これは「平時の仕事」だろう。いったん事あれば、彼らは皇族を警護する舎人(とねり)の私兵として、武器を持って戦ったと考えるのが自然だ。「忠死」はそのことを意味しているのではないか。

朝廷勢力と長く戦い続けた古代東北の蝦夷は、戦闘力がきわめて高いことで知られた(連載3参照)。帰順した者や捕虜となった蝦夷の一部は、防人(さきもり)として大宰府や対馬などに配置されている。とするなら、畿内に移送された者の中にも、皇族や貴族の「私兵」として使われた者がいた、と考えるのが自然だ。蝦夷たちは権力を握る者たちにすがり、忠誠を誓って生き延びるしかなかったのだから。

◇ ◇

元右衛門の嘆願書は、自分たちのルーツについて叙述した後、祖先が御所でどのような役割を果たしてきたかを事細かく記している。そのうえで「今般の王政復古はありがたいことです」「私どもも神州の民となりました」「なにとぞ、穢多という名分をなくしてください」と結んでいる。

問題は、この嘆願書をどう見るかだ。史実を踏まえた信憑性の高い文書と考えるか。それとも、日本書紀や新撰姓氏録などの文献に造詣の深い者による「捏造文書」と捉えるのか。見方によって、この嘆願書の価値はまるで違ってくる。

戦前、戦後を通して、部落史の専門家の多くは「被差別部落は民衆を分断するため、近世になってから政治的に作られたもの」と唱え、この嘆願書の祖先に触れた部分に目を向けようとしなかった。嘆願書が史実に基づくものなら、彼らが唱えた「近世政治起源説」はたちまち瓦解してしまう。ゆえに、黙殺した。

部落の歴史や起源に関する本や資料をいくら読んでも元右衛門の嘆願書がなかなか出てこないのは当然のことで、この嘆願書にたどり着くまでずいぶん長くかかってしまった。

京都大学や立命館大学、大阪市立大学の教授たちが唱え、打ち固めていった近世政治起源説はその後、中世史や古代史の研究が進むにつれて揺らぎ、やがて破綻した。今では信じる者はほとんどいない(連載?参照)。被差別部落のルーツを古代東北の蝦夷と結びつけて考える説を「俗説」あるいは「妄説」として退けた彼らの説こそ「珍説」であり、検証に耐えられない代物だった。

これまでの学説に囚われず、曇りのない目でこの嘆願書を見つめ直せば、被差別部落のルーツについての新しい知見が得られるのではないか。次回以降、この嘆願書の持つ意味をさらに探っていきたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出 調査報道サイト「ハンター」 2025年5月8日

≪注≫元右衛門の嘆願書は、大和同志会の機関紙『明治之光』第2巻第7号(1913年7月15日発行)に採録、掲載された。新政府への提出の43年後である。『明治之光』の原本は散逸しており、1977年2月に兵庫部落問題研究所が『復刻・明治之光』(上中下3巻)を発行した。添付した原文はこの復刻版に基づく。現代語訳は『千本部落の歴史と解放への闘い』に掲載された現代語訳を参照しつつ、筆者が行った。

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】l

【元右衛門の嘆願書の原文】

◇「古代東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の連載一覧

・1東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・2続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・3追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・4東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・5蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・6安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・7黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・8被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・9皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・10部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

・13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月30日)

・14 賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった(2025年9月10日)

≪写真説明≫

◎五箇条の誓文=白山比咩(しらやまひめ)神社のサイトから

≪参考文献&サイト≫

◎『復刻・明治之光(上)』第2巻第7号(兵庫部落問題研究所、1977年)=国立国会図書館所蔵

◎『千本部落の歴史と解放への闘い』(部落解放同盟千本支部部落史研究会、1987年)=佛教大学図書館所蔵

◎2009年度部落史連続講座講演録(京都部落問題研究資料センター)

◎『死者たちの中世』(勝田至、吉川弘文館、2003年)

◎後冷泉天皇の火葬塚に関する資料(宮内庁書陵部のサイト)

◎『日本書紀(一)ー(五)』(坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫、1994?1995年)

◎『日本書紀(上)(下)全現代語訳』(宇治谷孟、講談社学術文庫、1988年)

伸び盛りの選手に刺激を与え、その背中を押してあげたい、との思いが感じられる。2023年の大会では、岡山チームの中学3年生、ドルーリー朱瑛里(しぇり)が17人抜きの快走で区間新記録をマークし、「陸上界のニューヒロイン候補」と話題をさらった。

京都女子駅伝は西京極の陸上競技場からスタートし、西大路通を北上して衣笠校前でたすきをつなぐ。第2区のランナーは左手奥に金閣寺がある地点を過ぎると、右折して北大路通に入り、ほどなく千本通との交差点にさしかかる。この交差点の周辺が、かつて「蓮台野(れんだいの)」と呼ばれた地域である。

「蓮台」とはハスの花をかたどった仏像の台座のことだ。極楽浄土に往生する者が身を託すもので、転じて葬送を意味する。平安の昔から、蓮台野は東の鳥辺野(とりべの)、西の化野(あだしの)とともに北の葬送地として知られていた。化野は庶民、鳥辺野は裕福な人たちが葬られたところ、そして蓮台野は皇族の葬送地であった。後冷泉天皇や近衛天皇の火葬塚が残っており、今も宮内庁書陵部の陵墓資料に記されている。

この地で蓮台野の人たちは代々、御所の庭園の手入れや清掃に加え、皇族の葬送の仕事を担ってきた。その西側に紙屋川が流れていることから、皮なめしを業とする人たちも暮らしていた。なめし作業には流れる水が欠かせないからだ。蓮台野村は同じ京都の天部(あまべ)村や六条村、大阪の渡辺村などとともに、畿内でよく知られた被差別部落の一つだった。

◇ ◇

長い間さげすまれ、虐げられてきた人々にとって、明治維新は「新しい夜明け」を感じさせる出来事であり、新政府に寄せる期待には並々ならぬものがあった。とりわけ、五箇条の誓文に盛り込まれた「旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」という言葉に目を見張った。差別から抜け出す道が開かれた、と受けとめたのである。

明治3年(1870年)、蓮台野村の年寄(取りまとめ役)、元右衛門(がんえもん)は新政府にあてて、賤称の廃止を求める嘆願書を出した。京都の被差別部落の人たちの総意を踏まえた嘆願と見ていいだろう。嘆願書は次のような文章で始まる。

乍恐奉歎願候口上書

一昨辰年八月 元右衛門より供奉願書奉差上候節

由緒有増奉申上候通り

私共類村義 在昔は奥羽之土民に御座候 尤其辺

総而被為称東夷 王化に不奉復者も有之

遂に日本武尊 御征伐被為在之 其御凱陣之砌

御連帰り扈従候處 伊勢神宮に被為留置

夫より当時之帝 御鳳闕左右に被為近候事

日本書紀とも御座候

漢文調の難解な文章である。この調子で最後まで続く(末尾に全文を添付)。3年前の秋、東京の国立国会図書館を訪ね、この嘆願書が採録されている本を閲覧して複写したが、漢文の素養のない私のような者には到底、読みこなせなかった。その後、京都の蓮台野を訪ね、地元の歴史に詳しい方々に教えを請うた。並行して日本書紀や古事記、関連する文献に目を通して、ようやく内容を理解できるようになった。冒頭部分の現代語訳は次の通りである。

恐れながら嘆願奉り候口上書

一昨年の辰年(慶応四年)八月に元右衛門より行幸に

お供させていただきたいとの願書を差し上げました際、

私どもの由緒につきましてあらまし申し上げました通り、

私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました。

もっとも、その辺りでは総じて東夷と称され、

天皇に従わない者もありましたが、日本武尊(やまと

たけるのみこと)が征伐なされ、凱旋の際に連れて

帰られ、これに付き従いましたところ、伊勢神宮に

留め置かれました。

その後、当時の帝が宮城の門の左右に配置なされた、と

日本書紀に記されています。

衝撃的な内容だった。「私たちの先祖は古代の東北で蝦夷(えみし)と呼ばれた土民です。日本武尊に征伐され、西に連れてこられた者たちです」と記しているのだ。日本書紀の巻7「景行天皇 40年の条」には、確かに日本武尊が陸奥に遠征し、捕虜にした蝦夷を伊勢神宮に献上した、と書いてある。

もちろん、研究者の多くが「日本書紀に記された初期の天皇についての事績は神話もしくは伝説であり、史実と受けとめるわけにはいかない」と解釈していることは承知している。では、何代目の天皇から実在したと考えるのか。これは難問のようで、(1)第10代の崇神天皇(約2000年前)以降、(2)第15代の応神天皇(3世紀)以降、(3)第26代の継体天皇(6世紀)以降、と見解が分かれ、いまだに決着がついていない。日本武尊についても、ほとんどの専門家は「何人かの事績を重ね合わせて創作した伝説上の人物」と見ている。

とはいえ、畿内の朝廷勢力が東北の蝦夷と「38年戦争」と呼ばれる長い戦争を繰り広げ、帰順した者や捕虜を多数、西に移送したことについては歴史家の間で異論がない(連載1参照)。自分たちのルーツについてしたためた嘆願書の冒頭部分は、日本武尊という固有名詞を除けば、史実を伝えている可能性がある。嘆願書の内容を以下、現代語訳で紹介していく。第2段落は次のように続く。

応神天皇が国境を定められた時、播磨国神崎郡瓦村崗のあたりで

川上から青菜が流れ下ってきたので、伊許自別命(いこじわけの

みこと)に調べさせたところ、(川上に住む者たちは)「日本武尊

に帰順した者たちです」との報告がありました。天皇は日本武尊の

功績を思われて、伊許自別命に佐伯の姓を下賜し、その地を治める

よう命じられた、と新撰姓氏録(しょうじろく)などにあります。

その時から(私どもは)佐伯部になったということです。

「新撰姓氏録」とは平安時代の初期、嵯峨天皇の時代に編纂された古代の氏族名鑑である。畿内に住む1,182氏を皇別、神別、諸蕃に分類し、その祖先について叙述している。伊許自別命はその中に登場し、応神天皇に報告した内容についても詳しく書いてある。川上に住む者たちは「我らは日本武尊が東夷を平定した時に捕虜になった蝦夷の後裔です。針間(播磨)、阿芸(安芸)、阿波、讃岐、伊予などに散り散りに移され、今ここにいます」と答えたのだという。「佐伯部になった」とは、「佐伯の姓をたまわった伊許自別命の配下になった」ということだろう。

元右衛門の嘆願書の中で私がもっとも瞠目したのは、次の第3段落だ。安康天皇と次の雄略天皇の時代(5世紀)に皇位継承をめぐって血みどろの争いが繰り広げられた。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先がその争いに巻き込まれて「忠死した」と書いている。

仁徳天皇の時代に天皇の憎しみを被り、五カ国に散り散りになり

ました。その後、安康天皇の時代に私たちの祖先は(市辺押磐)

皇子の警護役である佐伯部仲子(なかちこ)に仕え、近江国

来田綿(くたわた)の蚊屋野(かやの)に付き従い、忠死した

者もおります。仁賢天皇の時には、国郡に散らばった佐伯部を

捜し求められたことも日本書紀に記されています。

この内容を読み解くために、私は日本書紀の関連部分を熟読した。「なんとすさまじい権力闘争であることか」と、うなってしまった。日本書紀に基づいて要約すれば、権力闘争は次のようなものだった。

安康天皇は大草香皇子の妹を大泊瀬皇子(おおはつせのみこ=のちの雄略天皇)に嫁がせようとし、大草香皇子はこれを承諾した。ところが、使いの者は大草香皇子が返礼として献上した宝物をわがものにしたうえで、「妹を差し出すことはできないと固辞した」とウソの報告をした。安康天皇は激怒し、大草香皇子を殺害してその妹を大泊瀬皇子に嫁がせた。しかも、寡婦となった大草香皇子の妻を宮中に入れて妃(きさき)にした。

妃には眉輪王(まよわのおおきみ)という連れ子(大草香皇子の実子)がいた。幼い眉輪王は自分の父親が罪なくして殺されたことを知り、酔って寝ている安康天皇を刺し殺してしまった。これを知った大泊瀬皇子は「自分の兄弟たちが背後にいるのではないか」と疑い、皇位継承でライバルになる可能性のある兄弟を眉輪王ともども次々に攻め殺した。

大泊瀬皇子はさらに、いとこで有力な後継候補だった市辺押磐皇子(いちのべのおしはのみこ)を狩りに誘い出し、近江の来田綿(くたわた)の蚊屋野という所で射殺してしまう。その際に、警護役を務めていた佐伯部仲子(なかちこ)と従者たちも皆殺しにした。嘆願書に「忠死」とあるのは、「殺された従者たちの中に私たちの祖先もいた」と言っているのである。

ライバルを一掃して、大泊瀬皇子は即位して雄略天皇になる。次いでその皇子が清寧天皇になるが、清寧天皇には子がなく、謀殺された市辺押磐皇子の息子が皇位を継いで顕宗(けんぞう)天皇となった。天皇は「雄略天皇の墓を壊し、遺骨を砕いて投げ散らしたい」と復讐に燃えるが、兄にいさめられて思いとどまる。その兄が次の仁賢天皇になり、各地に散らばって隠れていた佐伯部の人たちを捜し求めてねぎらった――壮絶な物語である。

嘆願書のこの段落には、もう一つ注目すべきことがある。蓮台野の祖先が「皇子の警護役に付き従い、忠死した」と記している点である。冒頭で書いたように、蓮台野の人たちは「御所の庭園の手入れや清掃」をしていたが、これは「平時の仕事」だろう。いったん事あれば、彼らは皇族を警護する舎人(とねり)の私兵として、武器を持って戦ったと考えるのが自然だ。「忠死」はそのことを意味しているのではないか。

朝廷勢力と長く戦い続けた古代東北の蝦夷は、戦闘力がきわめて高いことで知られた(連載3参照)。帰順した者や捕虜となった蝦夷の一部は、防人(さきもり)として大宰府や対馬などに配置されている。とするなら、畿内に移送された者の中にも、皇族や貴族の「私兵」として使われた者がいた、と考えるのが自然だ。蝦夷たちは権力を握る者たちにすがり、忠誠を誓って生き延びるしかなかったのだから。

◇ ◇

元右衛門の嘆願書は、自分たちのルーツについて叙述した後、祖先が御所でどのような役割を果たしてきたかを事細かく記している。そのうえで「今般の王政復古はありがたいことです」「私どもも神州の民となりました」「なにとぞ、穢多という名分をなくしてください」と結んでいる。

問題は、この嘆願書をどう見るかだ。史実を踏まえた信憑性の高い文書と考えるか。それとも、日本書紀や新撰姓氏録などの文献に造詣の深い者による「捏造文書」と捉えるのか。見方によって、この嘆願書の価値はまるで違ってくる。

戦前、戦後を通して、部落史の専門家の多くは「被差別部落は民衆を分断するため、近世になってから政治的に作られたもの」と唱え、この嘆願書の祖先に触れた部分に目を向けようとしなかった。嘆願書が史実に基づくものなら、彼らが唱えた「近世政治起源説」はたちまち瓦解してしまう。ゆえに、黙殺した。

部落の歴史や起源に関する本や資料をいくら読んでも元右衛門の嘆願書がなかなか出てこないのは当然のことで、この嘆願書にたどり着くまでずいぶん長くかかってしまった。

京都大学や立命館大学、大阪市立大学の教授たちが唱え、打ち固めていった近世政治起源説はその後、中世史や古代史の研究が進むにつれて揺らぎ、やがて破綻した。今では信じる者はほとんどいない(連載?参照)。被差別部落のルーツを古代東北の蝦夷と結びつけて考える説を「俗説」あるいは「妄説」として退けた彼らの説こそ「珍説」であり、検証に耐えられない代物だった。

これまでの学説に囚われず、曇りのない目でこの嘆願書を見つめ直せば、被差別部落のルーツについての新しい知見が得られるのではないか。次回以降、この嘆願書の持つ意味をさらに探っていきたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出 調査報道サイト「ハンター」 2025年5月8日

≪注≫元右衛門の嘆願書は、大和同志会の機関紙『明治之光』第2巻第7号(1913年7月15日発行)に採録、掲載された。新政府への提出の43年後である。『明治之光』の原本は散逸しており、1977年2月に兵庫部落問題研究所が『復刻・明治之光』(上中下3巻)を発行した。添付した原文はこの復刻版に基づく。現代語訳は『千本部落の歴史と解放への闘い』に掲載された現代語訳を参照しつつ、筆者が行った。

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】l

【元右衛門の嘆願書の原文】

◇「古代東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の連載一覧

・1東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・2続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・3追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・4東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・5蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・6安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・7黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・8被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・9皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・10部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

・13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月30日)

・14 賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった(2025年9月10日)

≪写真説明≫

◎五箇条の誓文=白山比咩(しらやまひめ)神社のサイトから

≪参考文献&サイト≫

◎『復刻・明治之光(上)』第2巻第7号(兵庫部落問題研究所、1977年)=国立国会図書館所蔵

◎『千本部落の歴史と解放への闘い』(部落解放同盟千本支部部落史研究会、1987年)=佛教大学図書館所蔵

◎2009年度部落史連続講座講演録(京都部落問題研究資料センター)

◎『死者たちの中世』(勝田至、吉川弘文館、2003年)

◎後冷泉天皇の火葬塚に関する資料(宮内庁書陵部のサイト)

◎『日本書紀(一)ー(五)』(坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫、1994?1995年)

◎『日本書紀(上)(下)全現代語訳』(宇治谷孟、講談社学術文庫、1988年)

パレスチナのガザ地区で朝日新聞の通信員として報道し続けてきたムハンマド・マンスール氏(29)が24日、イスラエル軍のミサイル攻撃を受けて死亡した。ガザ地区南部のハンユニスで家族と暮らしながら取材を続けていたが、避難していたテントが攻撃されたようだ。妻と子どもたちの安否は不明という。

イスラエルはイスラム組織ハマスとの停戦合意を破って、18日に攻撃を再開した。マンスール氏は死の直前、攻撃再開による惨状を伝えてきた。記事の中で、彼は「私の一日は攻撃を受けるのを避けながら、家族とともに飲料水や食料を集めることでほとんど終わってしまう」と綴っていた。

現役の記者だったころ、私もアフガニスタン戦争の取材に携わった。砲弾が飛び交う中で走り回ったこともある。取材中に死亡した顔見知りの記者もいた。だが、ガザ地区での取材は「普通の戦争取材」とはまるで異なる。自分の家族を守りながら戦争の実情を伝える――なんと過酷な取材であることか。壮絶な死、である。

国際NPO「ジャーナリスト保護委員会」(CPJ、本部・ニューヨーク)は、イスラエル軍による24日の攻撃でマンスール氏と衛星放送局アルジャジーラのホサム・シャバト記者(23)が死亡したことを非難し、国際的な調査をするよう要求した。CPJによれば、2024年に殉職したジャーナリストは124人に上り、この30年で最多だった。その7割はイスラエルによる殺害と断じている。

イスラエルにも言い分はあるだろう。今回の戦争の発端は、2023年10月のハマスによる奇襲攻撃である。ハマスはイスラエルの市民を無差別で殺害し、しかも女性や子ども、高齢者を含む240人もの人質を取った。「ハマスを壊滅させるまで戦う」と宣言して、イスラエルは戦争を始めた。ハマスは住民に支えられて戦うゲリラであり、戦闘員と住民を区別するのは難しい。壮絶な戦争になることは当初から予想されていた。

とはいえ、どのような戦争であろうと、守るべき「ルール」はある。戦闘と無関係な市民を攻撃してはいけない。投降した捕虜を殺してはならない。病院や学校などの施設を攻撃することは避けなければならない。各国は数多くの戦争を経て、そうしたことを「ジュネーブ諸条約及び追加議定書」としてまとめ、これを守ろうとしてきた。イスラエルも「ジュネーブ諸条約」を締結、批准している。

「ハマスはテロ組織である。条約など気にしていない。ならば、我々も気にしない」と言うなら、イスラエルはもはや「まともな国家」とは言えない。国際的な取り決めを歯牙にもかけない国家を「ならずもの国家」と呼ぶなら、イスラエルももはや「ならずもの国家」の一つと言うしかない。

「ならずもの国家 Rogue state 」という言葉を初めて使ったのは1994年、アメリカのクリントン大統領である。イラクやイラン、北朝鮮、リビアなどを指して使ったものだが、ガザ地区で市民への無差別攻撃を続けるイスラエルを「全面的に支持、支援するアメリカ」は、今や「ならずもの国家」のお友達と言うべきだろう。

ウクライナに侵攻し、住民を虐殺したロシアは「ならずもの国家の典型」である。そのロシアとアメリカは、国連安保理の常任理事国として「拒否権」を持ち、特別な地位にある。プーチン大統領とトランプ大統領の振る舞いは「われわれは国際社会の顔役なのだ」と言わんばかりである。2人でウクライナ戦争の始末を付けるのだという。

「ならずもの国家」とその友達がわが物顔で跋扈(ばっこ)する、恐ろしい世の中になった。そこから抜け出す道がまるで見えてこないことが一層恐ろしい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信 128」 2025年3月26日

≪写真≫

◎ムハンマド・マンスール氏(テレビ朝日のサイト)

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/900021301.html

≪参考記事&サイト≫

◎ムハンマド・マンスール氏の記事と彼の死を伝える朝日新聞の記事(2025年3月25日付、3月26日付)

◎NPO「ジャーナリスト保護委員会」のイスラエル非難声明(英語版)

https://cpj.org

◎ジュネーブ諸条約及び追加議定書について(日本外務省の公式サイト)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html

◎ジュネーブ諸条約の主な内容(同)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/naiyo.html

イスラエルはイスラム組織ハマスとの停戦合意を破って、18日に攻撃を再開した。マンスール氏は死の直前、攻撃再開による惨状を伝えてきた。記事の中で、彼は「私の一日は攻撃を受けるのを避けながら、家族とともに飲料水や食料を集めることでほとんど終わってしまう」と綴っていた。

現役の記者だったころ、私もアフガニスタン戦争の取材に携わった。砲弾が飛び交う中で走り回ったこともある。取材中に死亡した顔見知りの記者もいた。だが、ガザ地区での取材は「普通の戦争取材」とはまるで異なる。自分の家族を守りながら戦争の実情を伝える――なんと過酷な取材であることか。壮絶な死、である。

国際NPO「ジャーナリスト保護委員会」(CPJ、本部・ニューヨーク)は、イスラエル軍による24日の攻撃でマンスール氏と衛星放送局アルジャジーラのホサム・シャバト記者(23)が死亡したことを非難し、国際的な調査をするよう要求した。CPJによれば、2024年に殉職したジャーナリストは124人に上り、この30年で最多だった。その7割はイスラエルによる殺害と断じている。

イスラエルにも言い分はあるだろう。今回の戦争の発端は、2023年10月のハマスによる奇襲攻撃である。ハマスはイスラエルの市民を無差別で殺害し、しかも女性や子ども、高齢者を含む240人もの人質を取った。「ハマスを壊滅させるまで戦う」と宣言して、イスラエルは戦争を始めた。ハマスは住民に支えられて戦うゲリラであり、戦闘員と住民を区別するのは難しい。壮絶な戦争になることは当初から予想されていた。

とはいえ、どのような戦争であろうと、守るべき「ルール」はある。戦闘と無関係な市民を攻撃してはいけない。投降した捕虜を殺してはならない。病院や学校などの施設を攻撃することは避けなければならない。各国は数多くの戦争を経て、そうしたことを「ジュネーブ諸条約及び追加議定書」としてまとめ、これを守ろうとしてきた。イスラエルも「ジュネーブ諸条約」を締結、批准している。

「ハマスはテロ組織である。条約など気にしていない。ならば、我々も気にしない」と言うなら、イスラエルはもはや「まともな国家」とは言えない。国際的な取り決めを歯牙にもかけない国家を「ならずもの国家」と呼ぶなら、イスラエルももはや「ならずもの国家」の一つと言うしかない。

「ならずもの国家 Rogue state 」という言葉を初めて使ったのは1994年、アメリカのクリントン大統領である。イラクやイラン、北朝鮮、リビアなどを指して使ったものだが、ガザ地区で市民への無差別攻撃を続けるイスラエルを「全面的に支持、支援するアメリカ」は、今や「ならずもの国家」のお友達と言うべきだろう。

ウクライナに侵攻し、住民を虐殺したロシアは「ならずもの国家の典型」である。そのロシアとアメリカは、国連安保理の常任理事国として「拒否権」を持ち、特別な地位にある。プーチン大統領とトランプ大統領の振る舞いは「われわれは国際社会の顔役なのだ」と言わんばかりである。2人でウクライナ戦争の始末を付けるのだという。

「ならずもの国家」とその友達がわが物顔で跋扈(ばっこ)する、恐ろしい世の中になった。そこから抜け出す道がまるで見えてこないことが一層恐ろしい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信 128」 2025年3月26日

≪写真≫

◎ムハンマド・マンスール氏(テレビ朝日のサイト)

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/900021301.html

≪参考記事&サイト≫

◎ムハンマド・マンスール氏の記事と彼の死を伝える朝日新聞の記事(2025年3月25日付、3月26日付)

◎NPO「ジャーナリスト保護委員会」のイスラエル非難声明(英語版)

https://cpj.org

◎ジュネーブ諸条約及び追加議定書について(日本外務省の公式サイト)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html

◎ジュネーブ諸条約の主な内容(同)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/naiyo.html

心の底に沈み込み、癒やされることのない深い悲しみを「哀しみ」と呼ぶならば、極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」の綱領からにじみ出てくるものは「哀しみ」ではないか。

AfDの綱領は次のような言葉で始まる。

「ドイツのために起(た)ち上がる勇気。私たちは臣民ではなく、自由な市民である」

続いて、綱領は次の3つの文章を掲げる。

「私たちはリベラルであり、かつ保守主義者である」

「私たちはわが国の自由な市民である」

「私たちは民主主義の堅固な支持者である」

そして、長い間、募る思いを胸に抱え込み、口に出すことをためらってきた人々に「今こそ起ち上がり、行動する時だ」と呼びかける。「正義と法の支配に反すること、立憲国家を破壊するようなことをこれ以上、見過ごすわけにはいかない」「健全な経済諸原則に違背する政治家たちの無責任な行動を見過ごすわけにはいかない」と記し、「だからこそ、私たちは真の政治的選択肢を提示する」と訴えている。

「立憲国家の破壊」「健全な経済諸原則への違背」とは、何を意味するのか。これは、この政党の生い立ちに深く関わる表現である。「ドイツのための選択肢(AfD)」は2013年、ギリシャ危機のさなかに結成された。でたらめな財政運営を重ね、「国家破綻」の危機に瀕したギリシャを救済するため、欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)が大規模な金融支援に乗り出した時期である。

ギリシャは、労働人口の4人に1人が公務員という「役人天国」だった。年金の支給は55歳から。しかも、年金は現役時代の給与の9割を支給するという大盤振る舞い。これでは国家として立ち行かなくなるのは当たり前だ。

そのギリシャに、EUとIMFは2010年の第一次金融支援で1,100億ユーロ、2012年の第二次金融支援では1,300億ユーロという巨費を投じることを決めた。緊縮財政への転換と経済改革の断行を条件にしたうえでの支援とはいえ、その負担はEU加盟国、とりわけその最大の資金拠出国であるドイツに重くのしかかってくる。

ドイツは、欧州連合(EU)の前身の欧州共同体(EC)の時代から、巨額の資金を拠出してその運営を支えてきた。少し乱暴に言えば、自動車や鉄鋼製品の輸出でドイツが稼いだ金でフランスなどに潤沢な農業補助金を回し、それらの国々を支えてきたという側面がある。誰も口に出しては言わないが、それは第2次大戦を引き起こしたドイツによる「隠れた戦後賠償」という性格も帯びていた。戦争に敗れ、ホロコーストで断罪されたドイツには、そうした配分に抗弁できるはずもなかった。

しかも、加盟国による拠出金の負担と補助金配分という受益の割合をどうするかは、EU本部のあるブリュッセルの官僚たちと各国の政治指導者による協議で決められる。主権者である国民には異議を差し挟む機会すらない(ドイツには国民投票の制度がない)。そうした不満が鬱積しているところに、「健全な経済諸原則」を踏み外したギリシャを救済する決定が下されたのだ。

2013年にAfDを立ち上げた時の創設者の1人は、ハンブルク大学のベルント・ルッケ教授(経済学)である。もともと共通通貨ユーロの導入について「歴史的な過ちである」と批判しており、ギリシャ救済についても「とんでもない災い」と非難した。高級紙フランクフルター・アルゲマイネの元編集者も創設に加わった。

ドイツにとって、欧州統合は国是とみなされてきた。その国是に「しかるべき見識を持つ人たち」が初めて、公然と反旗を翻した。「我慢に我慢を重ねてきたが、これ以上、負担ばかり押し付けられるのはごめんだ」という声が噴き出したのである。

そうした憤りを背に船出したAfDは、綱領にも「欧州連合(EU)を中央集権的な連邦国家にする考えに反対する。EUは各国をゆるやかに結びつける経済共同体に戻すべきだ。ヨーロッパ合衆国という構想も拒絶する」と記した。そして、根本的な改革がなされないならば、「ドイツのEUからの離脱、もしくはEUの解体を求める」と宣言した。それは、戦後のドイツと欧州の歩みに真っ向から挑戦するものであり、政治と経済の基盤を根底から揺さぶるものだった。

欧州統合の推進役を果たしてきたドイツが「統合推進か離脱か」で大揺れになるような事態になれば、その影響はドイツだけにとどまらず欧州全体、さらには世界経済にも及ぶ。とてつもない混乱が広がる恐れがある。

ドイツでは、主要政党のキリスト教民主同盟(CDU)や社会民主党(SPD)、緑の党なども欧州統合を進めることでは一致している。このため、たとえAfDが総選挙で躍進し、第一党になったとしても、単独で過半数の議席を確保しない限り、政権を担う可能性はない。EUからのドイツの離脱がすぐに現実的な政治課題になる可能性も極めて小さい。

とはいえ、ドイツの各種世論調査によれば、来年2月に繰り上げて実施される総選挙で、AfDはメルケル元首相の出身母体であるCDUに次いで第2党になる勢いを見せている。ショルツ首相が率いるSPDをしのぐことは間違いない情勢だ。ドイツのEU離脱というテーマは、いまや「一部の過激派の極端な主張」と言って済ませるわけにはいかない。どの政党も真剣に立ち向かわざるを得なくなるだろう。

欧州連合(EU)の本部があるブリュッセルでは、欧州委員会や閣僚理事会、欧州議会のスタッフら3万2000人の職員が働いている。加盟27カ国で使われる公用語は24。主要な会議の話し合いと議事録の作成には、それぞれ大勢の通訳が必要になる。EUの運営費は年々、膨らむ。AfDはそこにも鋭い視線を向け、「これらのシステムは非効率で市民の暮らしからかけ離れているにもかかわらず、肥大化している」と批判してやまない。

AfDの勢力拡大のもう一つの大きな要因は移民・難民政策である。AfDは、2015年の難民危機の際のメルケル首相(当時)の決断(困窮し、庇護を求める人はすべて受け入れるとの政策転換)を「完全な失敗だった」と弾劾する。法的な枠組みもないまま、庇護を求める人も出稼ぎ目的の人も一緒くたにして受け入れてしまった、という。

その結果、同年末にケルンで集団性暴行事件が起き、ハンブルクやシュツットガルト、ドルトムントなど各地で同じような事件が続発した。移民と難民による犯罪の多発はドイツ社会に深刻な影を落としており、「政策の大転換が必要だ」というAfDの訴えは、ますます説得力を増してきている。

ただ、どのように転換するかをめぐってはAfD内部でも意見が割れ、創設者の1人のベルント・ルッケら穏健派は離党した。穏健派が離れた後に改訂された現在の綱領は「信仰の自由は無条件で支持する」としながら、「ただし、私たちの法秩序やユダヤ教・キリスト教的な文化基盤に反するイスラム教の礼拝や習慣には断固反対する」という。つまり、アザーン(礼拝の呼びかけ)や公共の場でのヒジャブやニカブの着用は認めない。