*メールマガジン「おおや通信73」2012年1月11日

人間であれ物事であれ、その性格や特質を理解しようとするなら、生い立ちにさかのぼって考えることが大切です。この頃、つくづくそう思います。ならば、原発はどのようにして生まれたのか――正月休みに原爆と原発の生い立ちに関する本を渉猟しました。

これまでにおびただしい数の本が出版されていますが、手にした本の中では、2005年に出版された『科学大国アメリカは原爆投下によって生まれた』(歌田明弘著、平凡社)が、着眼の鋭さといい、内容の濃密さといい、秀逸でした。

出版社「青土社」の編集者を経てフリーになった歌田氏は、米国の原爆開発計画(マンハッタン計画)で政治家と軍部、科学者と産業界をつなぐ役割を果たしたヴァニーヴァー・ブッシュ Vannevar Bush を主人公にして原爆開発の経過をたどっています。V.ブッシュは当時、米科学界の大御所でルーズベルト大統領の科学顧問でした。米議会図書館や米国立公文書館には、彼が書いた書簡や文書が大量に保管されています。歌田氏は、それらを丹念に読み解き、冷静な目で原爆開発の歴史をたどっています。

この本を読むと、第2次大戦が起きる前の世界について、二つのことに気づかされます。一つは、大戦前に圧倒的な力を持っていたのは大英帝国であり、欧州であり、米国は登り竜の勢いにあったとはいえ新興工業国であったということ。もう一つは、そうした国力を反映して、物理や化学の研究でも先端を走っていたのは欧州諸国であり、米国はそれを追う立場にあったということです。

1932年に中性子を発見したのは英国のチャドウィックであり、これを受けて核物理学の分野で目覚ましい成果を上げたのはフランスのジョリオ=キューリー夫妻やハンガリーのレオ・シラード、イタリアのエンリコ・フェルミ、デンマークのニールス・ボーアといった科学者たちでした。それが1938年、ドイツのカイザー・ウィルヘルム研究所でのウランの核分裂実験の成功へとつながりました。

核分裂に伴ってものすごいエネルギーが生まれる。それを利用すれば恐ろしい破壊力を持つ新兵器をつくることができる。それを科学が明らかにしました。時あたかも、ドイツではヒトラーが権力を握り、世界制覇への野望を膨らませ、戦争に踏み切ろうとしていました。ユダヤ人や少数民族への迫害も熾烈になっていました。

「ヒトラーが原爆を手にしたらとんでもないことになる」。欧州の科学者たちは警鐘を鳴らし、ナチスの迫害を逃れて次々に米国に亡命していきました。ドイツと対峙し、疲弊していた英国にはすでに、これらの科学者を受け入れ、原爆開発に取り組む余裕はなくなっていました。

若い力にあふれ、戦火が及ばない米国で、ボーアやフェルミ、シラードら亡命科学者たちは「ドイツよりも先に原爆を開発しなければならない」と、血眼になって研究と開発に突き進んだのでした。歌田氏の本を読むと、米国の巨大な工業生産力に加えて、こうした亡命科学者たちの協力がなければ、原爆は到底、開発し得なかったことがよく分かります。そして、ルーズベルト大統領や軍部、産業界を動かし、オッペンハイマーをはじめとする米国内の科学者と亡命した科学者による原爆の共同開発の指揮を執ったのがV.ブッシュだった、というのがこの本のエッセンスです。

米国に原爆開発を急がせたのは「ナチスに先を越されることへの恐怖」であり、開発を可能にしたのはナチスに追われ米国に亡命した科学者たちでした。その意味で、ナチス・ドイツを率いたヒトラーは、自ら意図したわけではないにしろ、原爆開発の助産師の役割を果たしたことになります(歌田氏は本の中で「助産師」という表現は使っていません。私が勝手にそう呼んでいるだけです。念のため)。

よく知られているように、米国はウラン濃縮型の原爆とプルトニウムを使った原爆の2種類を並行して開発、製造しました。理論的にはどちらも可能であるとされていましたが、どちらのタイプの原爆も、実際に製造するのは技術的にきわめて困難であり、巨額の費用とものすごい人員がかかると見込まれていました。「どちらでもいい。とにかくドイツよりも先に完成させたい」と考えて両方の開発に乗り出し、かろうじて製造に成功した、というのが実態のようです。

このうち、後者のプルトニウム型原爆をつくるために初めて大型の原子炉が造られました。プルトニウムは自然界には存在しません。原子炉内でウランに中性子をぶつけることによって人工的に生成されます。そのプルトニウムを使用済みの核燃料から抽出して原爆の材料にするために、大型の原子炉が造られたのです。その生い立ちからして、原子炉は核開発と不可分の形で結び付いていたのでした。

米国は戦後、原爆の開発を通して獲得した技術とノウハウを活かして、原子力発電の分野で世界をリードしました。歌田氏の本のタイトル『科学大国アメリカは原爆投下によって生まれた』というのは比喩ではなく、事実を散文的に表現したものと言っていいでしょう。

科学技術に関して、米国が戦争中に開発・発展させ、戦後の世界で頂点に立ったものがもう一つあります。コンピューターの製造と活用です。半導体はまだ登場しておらず、当時の電子計算機は真空管を使った巨大な装置でしたが、主にドイツや日本の暗号を解読するために使われました。ドイツでも日本でも、軍部は「われわれの暗号が解読されることは理論的にあり得ない」と考えていました。人間が持つ計算、解析能力を前提にする限りでは、それは正しかったのです。

ところが、英国と米国は電子計算機を開発して、暗号の解読に活用しました。日本やドイツが前提としていたものを乗り越えてしまったのです。この技術もまた、戦後アメリカの繁栄の柱になり、今も大きな収入源となっているのはご存じの通りです。歌田氏は本の最後のところで、このコンピューターの分野でもV.ブッシュが先駆的な役割を果たしていたことを紹介しています。こうしたことを考慮に入れれば、本のタイトルは『科学大国アメリカは戦争によって生まれた』としても良かったのかもしれません。

*米国の原爆開発の歴史を物語風に綴った『マンハッタン計画』(ステファーヌ・グルーエフ著、早川書房)もお薦めです。ただ、この本も歌田氏の本も400ページを超える厚さですので、お急ぎの方にはお薦めできません。

*メールマガジン「おおや通信77」 2012年2月16日

作家、五木寛之氏の近著『下山の思想』がベストセラーになっています。経済的繁栄のピークを過ぎ、少子高齢化がますます進む日本にとって、今は粛々と山を下り、次の高みを目指すための備えをする時だ、と説く五木氏の考えは、多くの人の心を揺さぶっています。「下山」という言葉に前向きの力を付与したところに、この本のすごさを感じます。

もはや「大きくなるパイを奪い合う」時代ではありません。「小さくなるパイをどうやって公平に分配するのか」に知恵を絞る時代です。それを考えると、就学援助をめぐる教育界の論議は時代の流れを無視しており、ピンボケではないかと感じてしまいます。「制度をもっと充実し、援助額を増やすべきだ」と論じるものが多いからです。

就学援助というのは、経済的に苦しくて勉学を続けるのが厳しい小中学生がいる家庭を支援する制度です。生活保護世帯に加えて、生活保護を申請するには至らないものの経済的に苦しい世帯(準要保護世帯)に対して、給食費や学用品代、修学旅行費などを自治体が支給するものです。

大谷小学校の給食風景(本文とは直接の関係はありません)

苦しい時には、みんなで支え合うのは当然です。制度そのものは理にかなっています。経済的に苦しい家庭の生徒は勉学や進学で不利な状況に置かれており、経済的な格差が教育の格差として固定化される傾向があることも明白です。機会均等という観点からも、就学援助制度をさらに充実させる必要がある、というところまでは賛成です。

問題は、援助の総額をさらに増やすべきかどうかです。パイが減る中で、福祉の費用も増やせ、就学援助も増やせと言い出したら、国や地方の財政はパンクします。限られた財源をどう公平に適切に配分すべきか、という観点が欠かせないのに、就学援助を論じる研究や報道にはそれが欠落しているものが多いのです。

文部科学省が公表している就学援助に関する統計(2010年度)を見ると、その運用に大きな疑問が湧いてくるのです。小中学生100人当たり、どのくらいの比率で援助がなされているのか。都道府県別の比率は、次の通りです。

大阪府 28パーセント

山口県 26パーセント

東京都 24パーセント

・・・・・・・・・・

山形県 7パーセント(6.9)

群馬県 6パーセント(6.4)

栃木県 6パーセント(6.3)

静岡県 6パーセント(5.6)

小学校の校長として制度の運用にかかわっている立場から見ると、静岡や栃木、群馬、山形のデータは納得のいく比率です。経済的に苦しくて給食費などを払うのに苦労している家庭は全体の1割弱というのが実態でしょう。なのに、大阪や東京では生徒4人に1人の割合で就学援助を受けている。大阪や東京の方が山形や静岡よりずっと貧しい家庭が多い、などということは考えられません。

では、何が起きているのか。ここからは私の推測ですが、大阪や東京では、かなりの数の保護者が「もらえるものなら、もらおう」と申請し、自治体の窓口は「断ったら面倒なので認めてしまえ」と援助を認定する、ということが起きているのではないか。もしくは援助を決める基準そのものが大甘なのではないか。そう解釈しなければ、この文科省の統計は理解できません。

大谷小学校がある地域は、決して裕福な家庭が多い地域ではありません。それでも、厳しい家計の中から教育費を捻出して、全家庭からきちんきちんと支払っていただいています。就学援助の対象家庭はゼロです。その一方で、大阪や東京では4人に1人が税金で給食費などを負担してもらっている――不平等、さらに言えば不正がまかり通っている、と考えざるを得ません。

下山の過程にあるこの国で今、大切なことは「痛みを分かち合いながら、本当に助けが必要な人をみんなで支えること」ではないでしょうか。それは、前回のおおや通信「共同除雪」で紹介した「独り暮らしのお年寄りの中でも、本当に手助けが必要な人のために雪下ろしをする」という考え方にもつながることです。きれい事の「就学援助論」ではなく、下山の時代にふさわしい、まっとうな「就学援助論」を聞きたい。

*就学援助制度については参議院企画調整室の鳫(がん)咲子氏がバランスの

取れた論文を書いており、参考になります。次のURLです。

http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/2009/20096528.pdf

*メールマガジン「おおや通信76」 2012年2月9日

月曜日(2月6日)のテレビ朝日「報道ステーション」に山形県朝日町の峯檀(みねだん)という集落が登場しました。この大雪で、北国はどこでも雪下ろしと雪かきに追われて大変です。そんな中で住民たちが共同で除雪作業をして頑張っている集落がある、というリポートで「頑張っている集落」の一つとして紹介されました。

都会と違って結束力の強い農村ならどこでも共同で除雪作業をしている、と思う人もいるかもしれませんが、決してそんな事はありません。それぞれ、自宅の屋根の雪下ろしと家の周りの雪かきで精一杯で、よその家の心配をしている余裕などないのが実情です。私も、自分が住んでいる団地の駐車場の除雪と、実家の雪かきでヘトヘトになっています。山沿いにある実家の周りの積雪は2メートル近くあります。軒先は、下ろした雪がうずたかく積もり、屋根に届きそうなほどです(写真参照)。

雪下ろしは危険を伴います。屋根から転落したり、側溝に落ちたりして死傷する事故が今年も相次いでいます。親類や友人といえども、気軽に頼めるものではありません。自分の家のことはそれぞれ自分でやる、というのが大原則なのです。

ならば、テレ朝に登場した峯檀という集落はどこが違うのか。ここは、結束力が飛び抜けて強いのです。村のお祭りにしても学校のPTA活動にしても、率先して仕事を引き受けてくださる方が何人もいて、地域の大黒柱のような地区なのです。共同で地区内の除雪をし、独り暮らしのお年寄りの家の雪下ろしもしています。

峯檀の区長さんにお聞きすると、「共同で除雪を初めて5年になりますが、やはり大変です」と苦労を語ってくれました。独り暮らしなら無条件で雪下ろしをしてあげるわけではありません。裕福で建設会社に雪下ろしを頼む余裕のある家は除きます。近くに身内がいる場合も手伝いません。本当に困っている独り暮らしの家だけ、みんなで雪下ろしをしてあげるのです。

除雪の共同作業は、その線引きをきちんとし、集落内の実態をしっかり把握していなければとてもできません。共同作業中にけがをした場合の対応も、事前に決めておく必要があります。自治体からいくらか補助金が出ているとはいえ、「かわいそうだから」などという感傷的な気持ちで始められることではないのです。

そういう難しい共同除雪をしている地区がいくつもあるのが大谷小学校のある地域です。不登校なし、給食費の不払いなし、モンスターペアレントなしの「3ない小学校」は、こういう土壌があるからこそ成り立っている、と感謝しています。山形で民間人校長になってから、都市部のある校長から「わざわざ民間から採用したのに、なんで大谷みたいな苦労の少ない学校の校長にしたんだ、とやっかんでいる人もいるよ」と教えてもらいました。確かに、都会に比べれば、苦労の少ない学校かもしれません。

その代わり、と言ってはなんですが、私は「どんな場面でも、民間で飯を食ってきた人間らしい判断をする」と決め、実行しています。去年3月の東日本大震災の後、山形県内では、ほとんどの市町村の校長会が「犠牲者に弔意を示すため、当分の間、酒席は控える」と、一斉に宴会の自粛を決めました。

私はこれに異を唱えました。「どのような形で弔意を示すかは、それぞれの学校によって異なっていい」「大津波で身内を亡くした保護者や教職員がいるなら、当然、酒を飲む気にはなれないだろう」「被害がほとんどなかった山形の学校が為すべきことは、一日でも早く日常生活を取り戻し、被災地の復興を支えることだ」と考えたからです。実際、その通りに行動しました。

この冬も、大雪の日に臨時休校にしたり、授業を早めに切り上げて生徒を一斉に下校させたりした学校がたくさんありますが、大谷小学校は猛吹雪でも普通通りに授業をし、下校時に教職員が付き添うという対応をしました。一日一日の教育を淡々と進める。それが何よりも大切だと考えるからです。

戦乱が長く続き、子どもを学校に通わせることすらできなかったアフガニスタンで、教育を施すことができないことを嘆く親の声を何度も何度も聞かされました。「普通の一日」の大切さをしみじみと感じました。だからこそ、雪国の小学校が吹雪くらいで学校を休んだり、授業を削ったりしてはいけない、と思うのです。

「普通の一日の大切さ」という観点から眺めると、東京都が進める教育改革や、大阪府の教育条例づくりにも違和感を覚えます。学校選択制を導入したり、国旗の掲揚と国歌の斉唱を迫ったり、はたまた教職員の勤務評定を厳格にしたりと、それぞれ騒いでいますが、私の目にはどちらも「制度いじりに躍起になっている」と映るのです。

率直に言って、東京でも大阪でも、多くの保護者が公立の小中学校に見切りをつけ、私立に逃げ始めています。公教育の土台そのものが大きく揺らいでいる。その揺らぎは、公教育の制度をどうにかすれば収まるような段階を過ぎているのではないか。揺らぎは企業社会の在り方ともつながっており、もっと大きな視点で取り組まなければ、対処できなくなっているのではないでしょうか。

学校がごく普通の、淡々とした一日を取り戻すために、社会のそれぞれの組織やメンバーに何ができるのか。前向きに、互いに支え合うつもりで語り合い、動く時ではないか。東京や大阪で続くヒステリックな騒動から有益な何かが生まれるとは、とても思えないのです。

*メールマガジン「おおや通信75」2012年1月31日

事実を正確に伝える。それがメディアに求められる何よりも大切なことです。誰もが自分の職務と良心に忠実であろうとしています。けれども、そうしてもなお、真実に迫るのは難しく、「事実とは何か」と思い悩むことから逃れることはできません。

そんな事をあらためて思ったのは最近、NHKディレクターの七沢潔氏が著した『原発事故を問う』(岩波新書)を読んだからです。この本は、1986年4月26日に旧ソ連で起きたチェルノブイリ原発事故の原因とその後の影響について、長期間の取材を踏まえて書かれ、事故から10年後の1996年に出版されました。

Source: Wikipedia " Chernobyl Disaster "

チェルノブイリ事故については、私にも強烈な記憶があります。事故発生のニュースが世界を駆け巡った日の夜、私は朝日新聞東京本社の整理部に在籍していて、整理部員として紙面編集のサブをしていました。事故の第一報は「スウェーデンで異常に高い放射線値が測定された。風向きを考慮すると、ソ連の原発で事故があった可能性がある」と、ごく短い文章で伝わりました。ソ連当局はずっと沈黙したままでした。一報を補う情報は、わずかしか流れてきませんでした。

これをどのくらいの大きさのニュースとして扱うのか。胃がキリキリと痛むような時間が過ぎていきました。そして、扱いを最終的に決めたのは編集局長でも編集局次長でもなく、整理部の部長代理でした。決断することを誰もがためらう中で、彼は「これは世界を揺るがす大ニュースになる」と判断し、1面のトップニュースにしたのです。翌朝、日本の全国紙の中で「1面トップ」の扱いをしたのは朝日新聞だけでした。時として、物事を決めるのは肩書でも権限でもなく、志の高い人間であることを知りました。

その次の強烈な記憶は、事故から4カ月後でした。ソ連指導部は1986年の8月、ウィーンにある国際原子力機関(IAEA)に詳細な事故報告書を提出しましたが、これを当時の朝日新聞ウィーン支局長が入手し、世界的な特ダネとして報じたのです(8月16日付の朝刊)。日本のメディアが世界を揺さぶるようなスクープを放つことはめったになく、堂々の特ダネでした。

後に外報部に配属になった時、この報告書を入手した元ウィーン支局長から取材の裏話や、ファクスで報告書を受け取った東京サイドの苦労(ロシア語の長文の報告書を読みこなし、記事にまとめるのは容易ではなかった)を聞きました。世界的なスクープを手にした時の高揚感と緊張感に触れ、「いつか自分も」と力んだことを思い出します(もちろん、そんな機会はなかったのですが)。

ソ連当局のその報告書は、チェルノブイリ原発の運転員たちが信じられないような規則違反を何重にも犯し、それが破局につながったと結論づけていました。事故による放射能汚染はそれまで公表されていたよりも、はるかに広範囲に及ぶことも明らかにしていました。

この時の紙面の印象が強烈だったからでしょう。私は当時からずっと、チェルノブイリ原発事故の主たる原因は「規則をきちんと守らなかった原発運転員たちの職務怠慢である」と思っていました。チェルノブイリ原発の原子炉が減速材として黒鉛を使う独特の原子炉であり、日米で使われている水を減速材とする軽水炉とは違って制御が難しいことは知っていましたが、「事故の主因は人的なもの」と思い込んでいました。

ところが、七沢氏はこの本の中で、事故から5年後にソ連当局が「事故の主因は人的なものではなく、黒鉛減速チャンネル型炉の構造的な欠陥である」との報告書をまとめていたことを紹介しています。ソ連国家原子力安全監視委員会の副委員長だったニコライ・シュテインベルクがまとめた、いわゆるシュテインベルク報告書(1991年)です。

黒鉛炉で核分裂を抑制するために挿入される制御棒には、挿入時に気泡を発生させる弱点があり、ある条件が重なると、制御棒を一斉に入れた際に核分裂反応が逆に急速に進む危険性があること。従って、制御棒の扱いや原子炉の運転には特段の配慮が必要であり、規則を厳格に守らなければならない、というのです。

ソ連の原発運転員たちはそうした「黒鉛炉にひそむ弱点や欠陥」について全く知らされておらず、「電源喪失時にタービンの慣性回転によって少しでも発電し、非常電源として使えないか」という難しい実験を迫られ、規則から外れて実験を続けざるを得ない立場に追い込まれていった。それが事故を引き起こしたのであり、人的なミスを事故の主たる原因とするのは間違いである、とこの報告書は指摘しているというのです。

事故原因の究明がなぜ捻じ曲げられてしまったのか。七沢氏は、その背景にも踏み込んでいます。事故直後から黒鉛炉の欠陥を指摘する意見はあったが、黒鉛炉の設計者はソ連の原爆および原発開発の功労者であり、科学界の重鎮であった。当時のゴルバチョフ書記長ですら、責任を追及できる状況にはなかった――激しい権力闘争の末に、運転員に責任をかぶせることで妥協が図られた、というのです。

事故後のこうした経緯は、チェルノブイリの事故を息長くフォーローしてきた人々にとってはよく知られていることなのかもしれません。しかし、わき目でチラチラと見てきただけの私には、ひどく衝撃的な内容でした。

ソ連の事故報告書に関する朝日新聞のスクープはもちろん立派なスクープですが、報告書そのものがソ連指導部の妥協の産物であり、真の原因が黒鉛炉の構造的な欠陥にあることを覆い隠すことを目的として作成されたのであれば、その報告書を大々的に報じることは、結果として「真実を隠すお手伝い」をしてしまったことになります。

事実を正確に押さえ、的確に報道したとしても、時としてそれが真実に迫るどころか、真実から人々の目を遠ざける結果をもたらすこともある。メディアで働くことの難しさと、真実に迫ることの困難さを今さらながら突き付けられた思いです。

この『原発事故を問う』という本がもう一つ優れていると思うのは、チェルノブイリ事故の後も原発建設に邁進し、プルトニウムを取り出して使う「核燃料サイクル」に固執した日本の特異な姿と、その背景にも鋭く切り込んでいることです。随所に、今の福島原発事故の惨状を予告するような記述もあります。出版から16年たっても、少しも色あせない作品です。

*メールマガジン「おおや通信74」 2012年1月19日

山形では、お正月に餅をたくさん食べます。種類も豊富です。クルミやゴマをすりつぶし、砂糖や醤油を加えて餅をくるみ、クルミ餅やゴマ餅として食べます。ずんだ餅というのは枝豆をすりつぶし、砂糖と塩少々を加えてまぶしたものです。

この正月にどんな餅を食べたのか。どの餅が一番好きか。大谷小学校の生徒80人にアンケートをしてみました。用紙には9種類の餅と「その他」の10項目を設け、一番好きなものには1、次に好きなものには2、3と番号を書いてもらう方式です。1位は3点、2位と3位はそれぞれ2点、1点として集計しました。結果は次の通りです。

1年 2年 3年 4年 5年 6年 全校

1位 納豆 納豆 納豆 磯辺巻き 納豆 磯辺巻き 納豆

2位 ずんだ 磯辺巻き きなこ きなこ あんこ 納豆 磯辺巻き

3位 きなこ きなこ 磯辺巻き 納豆 ずんだ あんこ きなこ

4位 ゴマ あんこ あんこ ずんだ きなこ ずんだ ずんだ

5位 クルミ 雑煮 雑煮 雑煮 磯辺巻き 雑煮 あんこ

6位 磯辺巻き ずんだ ずんだ クルミ クルミ きなこ 雑煮

前回の調査(2年前)でもそうでしたが、今回も全体では納豆餅が断トツの1位でした。山形県全体で調査しても、たぶん同じような結果になるでしょう。納豆をあまり食べない関西や中国、四国出身の人にとっては驚きの結果かもしれません。

全校集計の7?9位はゴマ餅、クルミ餅、おろし餅(大根おろしをまぶした餅)の順でした。「その他」では、なんと「何も付けない白い餅」を挙げた生徒が4人もいました。つきたての餅をそのまま食べるのがおいしい、というわけです。「砂糖醤油(さとうじょうゆ)を付けて食べるのが好き」という生徒もいました。

私にとっては、磯辺巻きが全体で2位に入ったのが驚きでした。実は、2年前の調査では「調査項目」に入れていませんでした。私が子どもの頃(50年前)には、見たこともない食べ方だったからです。初めて見たのは、東京で暮らし始めてからでした。なぜ見たこともなかったのか。年配の人の話を聞いたら、疑問はすぐに解けました。

昔の農村では、それぞれの家で臼と杵を使って自分たちで餅をつきました。一升ほどついて、それを手で小さくちぎって、納豆やきなこ、あんこを入れた器に落としてまぶし、それから食べていました。ですから、少なくとも正月に食べる餅には磯辺巻きのようなものが登場するはずがなかったのです。「昔の農村は貧しく、海苔のような値の張るものはめったに買えなかった」という見方もありました。

磯辺巻きは、切り餅を買ってきて焼いたりあぶったりして食べる、都会の食べ方だったのでしょう。それがジワジワと東北の農村に広がり、ついには伝統の納豆餅を脅かすほど人気を集めるに至った、と考えられます。実際、生徒たちに聞いてみると、自宅で臼と杵で餅をついている家庭は今や1割ほど、自動餅つき器でつくのが8割、残りの1割は最初から市販の切り餅、という結果でした。この半世紀で、餅のつき方も食べ方も大きく変わり、人気度も変わってきたことが分かります。

というわけで、今年最初の校長の話では「納豆餅と磯辺巻き」を取り上げました。餅の人気ランキングは地区の人たちに配布する学校便りでも紹介しましたが、生徒たちにあらためてこの人気ランキングを示し、納豆が世界のどの地域で食べられているかを話しました。

調べてみると、納豆は朝鮮半島の一部や中国の雲南省、タイやビルマの山岳地帯、インド北東部のインパールやコヒマ、シッキム地方、インドネシアのジャワ島など、アジアの各地で食材として使われていました。私自身、かつての激戦地インパールを訪ねて取材した時や、インドネシアの首都ジャカルタや農村でご馳走になったことがあります。インドネシアの納豆は「テンペ」といい、日本の納豆とはかなり趣の異なる食べ物でしたが。

納豆という身近な食材からも、世界にはいろいろな国や地域があることを学ぶことができます。磯辺巻きが躍進した背景には、餅つきの衰退と農村の食生活の変化という時の移ろいが映し出されています。この子たちが大人になり、親になった時、餅の人気ランキングはどうなっているでしょうか。

*メールマガジン「おおや通信72」 2011年12月9日

ある校長先生からいただいた手紙の中に「自動販売機の故障と釣り銭」の話がありました。自動販売機が故障して、釣り銭がたくさん出てしまうようになった。その自販機をよく使う子どもが故障に気づいたが、知らんぷりして使い続け、何度もたくさんの釣り銭を手にした、という話です。

これをどう考えるか。教師や保護者、地域の人たちの集まりで議論になり、「ごまかしは良くない。自販機の管理をしている人に教えてあげるべきだ」という意見と、「悪いのは自販機をきちんと管理していなかった業者だ。子どもに罪はない。むしろ、状況を理解して現実的な対応をしたその子は『生きる力』がある。偉い」という意見に分かれ、両方の意見が拮抗したのだそうです。

私は心底、驚きました。物事にはいろいろな見方や考え方があって当然です。「自販機の故障に気づいて釣り銭でもうけるなんて、はしっこい子だなぁ」という受けとめ方もあるでしょう。けれども、大人たちから「生きる力がある。偉い」という意見が出て、しかもそれが少数意見ではなく、正義派と相半ばするくらいいるとは、思いもよりませんでした。

世の中がきれい事だけで済まないことは確かです。誰しもつい、うそをつき、ごまかしをしてしまうことはあるでしょう。けれども、大人たちが「それもありだ。それこそ生きる力だ」と言ってしまっていいはずがありません。愚直に「あるべき姿」を説く。理想を語る――それが大人の役割ではないでしょうか。

正直で公平であることが尊ばれる。そういう社会こそ真に豊かな社会である、と私は信じています。

(大谷小学校PTA便り「おおや」第86号 コラム「豊かさとは何か(8)」を一部手直ししたものです)

*メールマガジン「おおや通信71」 2011年12月1日

高級ブランドとはまるで縁がない私のような人間でも、さすがにルイ・ヴィトンという名前は知っています。通勤電車の中で、LとVを組み合わせたロゴのあるバッグを肩にした女性をしばしば見かけました。「猫も杓子も同じバッグを肩にかけて、むなしくないのかね」と、ひねた目で見ていたものですが、このルイ・ヴィトンが東日本大震災で打撃を受けた宮城県の牡蠣(かき)養殖の支援に乗り出したと聞いて、驚きました。

3月下旬の「おおや通信58」で、気仙沼市の牡蠣養殖業、畠山重篤(しげあつ)さんのことを紹介しました。「おいしい牡蠣を育てるためには海が豊かでなければならない。海が豊かであるためには川が澄んでいなければならない。そのためには山が豊かでなければならない」と考え、水源地で植林を始めた人です。「森は海の恋人」と名付けた運動は国語や道徳の教科書でも紹介され、広く知れ渡りました。

その畠山さんも3月の大津波で養殖施設をすべて壊され、苦しんでいましたが、それを伝え聞いたルイ・ヴィトングループが総額6000万円の支援を申し出、最終的には2?3億円の拠出をすると約束してくれたのだそうです。

高級バッグを売る会社がなぜ、牡蠣養殖の応援をするのか。話は40数年前にさかのぼります。牡蠣はフランス料理に欠かせない食材です。フランスでも長く養殖が行われてきましたが、1970年ごろ牡蠣に伝染病が広がり、養殖事業が危機に陥りました。この時、窮状を救ったのが宮城県の漁民でした。牡蠣のタネ貝を大量に送り、フランスで牡蠣養殖が途絶えるのを防いだのです。

フランスの漁業関係者はそのことを忘れていませんでした。フランス料理のシェフたちも覚えていました。「宮城の人たちに恩返しを」との声が湧き上がり、ルイ・ヴィトンもその輪に加わったのです。創業のころ、ルイ・ヴィトンは木枠を使った旅行鞄を作り、ビジネスの基盤を固めました。そのこともあって、木や植林に関心を持っており、「森は海の恋人」運動に心を動かされたのかもしれません。

ルイ・ヴィトンの経営陣はこの夏、大震災に見舞われ、苦しんでいる畠山さんをパリに招いて被害状況や復興計画に耳を傾け、その場で支援を決めました。「助けたら、返してくれる。手を差し伸べてくれる。それは世界共通なんだなぁ、と知りました」と畠山さんは語っていました。「養殖を再開したくても資金の目途が立たず、途方に暮れていた時期だったので、助かりました。日本の政府や県からは何の支援もない時期でしたから」とも述べていました。

支援の見返りにルイ・ヴィトングループが求めたことは、たった一つだそうです。畠山さんが暮らし、仕事をしている宮城県気仙沼市の唐桑(からくわ)半島の景色のいい所にフランス料理のレストランをつくり、おいしい牡蠣料理を出すこと。そのために、元気な牡蠣をまた育てる。それだけです。

「粋(いき)だなぁ」。普段、使うこともない「粋」という言葉が思わず口をついて出てきました。

*「森は海の恋人」運動やその後の展開については、畠山さんの近著「鉄は魔法つかい 命と地球をはぐくむ『鉄』物語」(小学館)を読むことをお薦めします。

*メールマガジン「おおや通信70」 2011年11月9日

どんなにひどい事にも、少しはいい事がある。今回の東日本大震災に即して言うならば、常日頃、偉そうな顔をしている政治家や中央省庁の官僚たちがいざという時にいかに役に立たないか、広くみんなに知れ渡ったのは、数少ない「いい事」の一つでした。

今年7月の「おおや通信65」で、文部科学省が「地震があっても原子力発電所は安全です」というお粗末な副読本を作って全国の小中学校に配り、大震災の後にひっそりと自分の役所のホームページからその内容を削除していたことを紹介しました(平成の「墨塗り副読本」事件)。

その文部科学省が、今度は「放射線について考えてみよう」という小学生向けの副読本を作りました。「あれだけ恥ずかしい内容の副読本を全国にバラまいて世間のもの笑いになったのだから、今度こそ気を引き締めて、しっかりした副読本を作ったのだろう」と思って、学校に届いたサンプルに目を通しました。

一読して、フツフツと怒りが湧いてきました。農村に戻って小学校の校長になり、比較的穏やかな日々を送っているので、自分ではだいぶ温厚になったつもりでいたのですが、やはり本性はそんなに急には変わらないようです。怒りが爆発しそうになりました。

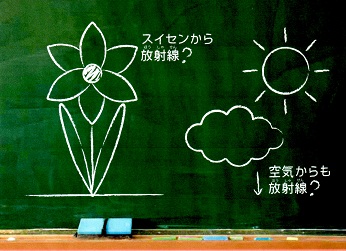

副読本の表紙からして、ふざけている。黒板にスイセンの花と雲を描き、「スイセンから放射線?」「空気からも放射線?」と書いてある。含意は明らかです。放射線は自然界にもごく普通にあるものです。怖がることはないのです――と印象づけたいのでしょう。しかし、この副読本は福島をはじめとする放射能汚染地域の小学校にも配られるのです。汚染地域に住む子どもや親たちが今、知りたいのは、そんなことではないでしょう。このような副読本を作って配ろうとする、その心根が私にはまったく理解できません。

もちろん、科学的には文句を付けられない内容になっています。放射線は、ドイツの科学者レントゲンが偶然、発見したものであること。身の回りにもごく普通にあること。エックス線撮影をはじめ医療などさまざまな分野で利用されていること。淡々と列挙し、「放射線の量と健康」のところは「一度に100ミリシーベルト以下の放射線を人体が受けた場合、放射線だけを原因としてがんなどの病気になったという明確な証拠はありません。しかし、がんなどの病気は、色々な原因が重なって起こることもあるため、放射線を受ける量はできるだけ少なくすることが大切です」と結んでいます。

最後のページにある「事故が起こった時の心構え」には、嗤(わら)うしかありませんでした。「うわさなどに惑わされず、落ち着いて行動することが大切です」と、堂々と記述しているのです。

福島の原発事故が深刻さを増すにつれて政権の首脳部がパニックに陥って怒鳴り散らしたこと、事故対応の拠点になるはずだった現地のオフサイトセンターが停電と道路渋滞で機能しなかったこと、128億円もかけて開発した放射性物質の拡散予測システム(SPEEDI)のデータを国の原子力安全委員会が出し渋り、役に立たなかったこと・・・。こうした政治家と官僚の醜態は今や周知の事実です。政府がきちんとした対応をしなかったからこそ、みんながうわさに右往左往し、落ち着きを失ってしまったのではなかったか。反省の言葉もなく、よくぞ「落ち着いて」などと書けたものです。

この副読本を最後まで読んで気づいたことがあります。それは、「はじめに」という文章で福島の原発事故に触れているものの、本文では最初から最後まで「原子力発電所」という言葉も「原発」という言葉も一度も出て来ないということです。「放射線を使っている施設で事故が起こった時には」などと、最後まで一般論で表現しているのです。

この副読本を作った人たちは良心の呵責を感じないのでしょうか。過去の苦い経験から謙虚に学ぶということができないのでしょうか。あの恥ずべき原子力の副読本(「わくわく原子力ランド」と「チャレンジ!原子力ワールド」)の作成にかかわった人物のうちの何人かが、また編集委員に名を連ねているのを見つけた時には、卒倒しそうになりました。

副読本の発行は文部科学省の名前でなされています。担当部局は研究開発局の開発企画課というところです。担当者に電話して「福島の原発事故と除染などの対応について盛り込むことをなぜしなかったのですか?」と詰問しました。返ってきた返事は「当然、そういう議論もありましたが、今回はまず基礎知識を掲載して次の改訂で考えましょう、となりました」というものでした。

難しいこと、意見が分かれることは避けて、先送りする。未曾有の大震災と原発事故でこれだけ痛い目に遭い、批判にさらされているのに、官僚とそれを取り巻く人たちの保身術には、なんの影響も及ぼしていないのでした。こういう人たちが「国家百年の計」などと口にしているのかと思うと、「やはり現場がしっかりするしかない」とあらためて強く思うのです。

*注 小学生のための副読本「放射線について考えてみよう」は、文部科学省のホームページにアップされています。URLは次の通りです。

http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1311072/syougakkou_jidou.pdf

*メールマガジン「おおや通信69」 2011年10月21日

今年3月までの1年間、朝日新聞アスパラクラブのウェブサイトで世田谷の高橋章子さんとコラムを連載し、この「おおや通信」でも配信させていただきましたが、コラムの内容に加筆して本として出版しました。高橋さんとの共著です。前書きのみ配信させていただきます。

京都の「かもがわ出版」が発売元で、10月22日から全国の書店やネット販売でお求めになることができます。22日の朝日新聞1面に広告も掲載される予定です。

本の収益はすべて、山形の地域おこしのために立ち上げたNPO「ブナの森」の運営資金にする予定です。「ブナの森」オフィスでも、著者割引で販売しています。メールかファクスでご注文いただければ、郵送料を当方で負担し、料金後払い(郵便振替による振り込み)で送らせていただきます。お知り合いの方、とくに教育に関心をお持ちの方にご紹介いただければ、幸いです。

◇ ◇

新聞はいつも、哀しみと怒りに満ちている。

大震災に打ちのめされ、放射能におびえた今年は、いつにも増して深い哀しみと怒りの言葉が紙面にあふれた。命のはかなさと重さをしみじみと感じさせられた年でもあった。

新聞記者になって10年余りたった頃、私はアフガニスタン戦争を取材するため、この国を初めて訪れた。1989年の春だった。首都のカブールには連日、ロケット弾が降り注ぎ、多くの血が流れていた。

ある日、郊外にある難民キャンプを訪ねた。ハエが飛び交い、汚物の臭いが漂う中で、数万人のアフガン人が暮らしていた。ここで、真っ白なひげをたくわえ、眉間に深いしわを刻んだ老人に会った。戦闘に巻き込まれて、孫を亡くしたばかりという。

「私のような年寄りが生き残り、命を授かって間もない孫が死んでいく。耐えがたい」

そう言って、命は一つひとつが「幸運の結晶」であること、どの命もかけがえのない存在であることを訥々(とつとつ)と語るのだった。扉の詩は、この老人の言葉をほぼそのまま採録したものである。

それまでに聞いたどんな言葉よりも、その後に聞いたどんな表現よりも、胸に重く沈んで消えなかった。

ゆえあって、30年勤めた新聞社を早期退職し、2009年の4月から故郷の山形県で公募の民間人校長として働き始めた。どんな事情があったのかは本書を読んでいただくとして、にわか校長として働くことを決めた時、私は「子どもたちに贈る言葉を一つだけ選べ」と言われたら何を選ぶのだろうか、と自問した。

数日考えて、思い浮かんだのは、切なくも懐かしいアフガンの地で出会ったこの老人の言葉だった。

学校運営の指針として「いのちは『幸運の結晶』」という言葉を掲げたものの、あまりにも重い言葉であり、子どもたちの前でその意味や背景を詳しく語ったことはまだない。先生たちに押しつけるつもりもない。心の片隅にかすかにとどまり、いつか思い起こすことがあれば、それで十分ではないか、と思っている。

この本は、報道の現場から教育の一線に身を転じて感じたこと、考えたことを綴ったものである。第一部の「校長と母の放課後メール」は、2010年3月から1年間、朝日新聞アスパラクラブのウェブサイトに連載された同名のコラムをほぼそのまま収録し、一部加筆した。コラムは、世田谷在住で3児の母である高橋章子さん(投稿雑誌「ビックリハウス」の元編集長)と1週間おきに執筆したもので、往復書簡のような形式になっている。

第二部の「メールマガジン『おおや通信』」には、上記のウェブコラムの連載が始まる前に私が知り合いに配信したもの(第一話?第八話)と、コラムの連載終了後(東日本大震災の後)に配信したもの(第九話以降)の両方を載せている。

給食費の不払い、フィンランドの教育、学校のIT環境、小学校での英語教育、食農教育など、この本が扱うテーマは多岐にわたるが、もともとエッセイ的な内容であり、どこから読み始めても大丈夫な構成になっている。グラビアの写真やイラストを眺めながら、関心のあるところからお読みいただきたい。

2011年10月 長岡 昇

*メールマガジン「おおや通信68」 2011年9月26日

秋分の日の連休を利用して、久しぶりに東日本大震災の被災地に復興のお手伝いに行ってきました。行き先は宮城県の七ケ浜町。私が住む山形県の朝日町とは、「海の子山の子交流」という事業で小学生同士が行き来している間柄で、朝日町からは大勢の人がボランティアに駆けつけています。私も2回目の訪問でした。

一人でマイカーに乗って出かけたのですが、東北自動車道の仙台近郊の出口には全国からボランティアに駆けつけたバスや乗用車が長い列を作っていました。車の数が多いこともあるのですが、被災やボランティアの証明書があると高速料金が免除になるため、ほとんどの車がETCの出口ではなく普通の出口に詰めかけ、そのために渋滞しているのでした。

七ケ浜町では、海苔(のり)の養殖事業をしている星博さん宅で、「タネ貝の糸通し」という仕事をしてきました。海苔養殖では、まず牡蠣(かき)の貝殻に海苔のタネ(胞子)を植え付け、それがある程度育ってタネ貝になった段階で、2枚のタネ貝を細い麻糸でつないで、それを養殖用の魚網に播いて海苔を育てるのだそうです。

自宅裏の作業場で私たちに「タネ貝の糸通し」を教える星博さん(中央)と奥さん(左端)

一連の作業はほとんど機械化され、一人でも出来るようになっていたのですが、大津波で星さんが所有する機械や設備はすべて流されてしまいました。このため、昔やっていたように手作業でやらなければならなくなり、人手が必要になったのでボランティアの出番、となったわけです。仙台市在住の沢田さんと品田さん、茨城県から駆けつけた西尾さん、私の4人で、星さん夫妻の指導を受けながら、2000個のタネ貝の糸通しをしました。

海水に浸したタネ貝を拾って糸を通す作業を繰り返したのですが、仕事をしながらお聞きした星さんの話がとても面白かった。星さんのうちは半農半漁で、海苔の養殖と稲作で生計を立てています。職人気質の強い人で、海苔の養殖でも稲作でも工夫を重ね、独自の道を貫いている人でした。

海苔が牡蠣の貝殻である程度まで育ったら、いったんゴシゴシとブラシをかける。「ストレスを与えて、なにくそ!という気にさせるのです」と星さん。稲作の苗も、芽を出した後、何度もわざとローラーをかける。そうすると、苗は根っこをしっかり張ってはい上がろうとする。そして、丈夫に育つと言います。適度にしごきながら育てる。何やら、人の育て方を教わっているようでした。

抗生物質や農薬を使わず、EM菌という自然の素材を使って育てることにこだわり、販路も自分で開拓したのだそうです。「七ケ浜の星さんの海苔はいい」という評判があちこちの寿司職人に口コミで広がり、今ではルーマニアにある寿司店にまで海苔を販売しているとか。時代の流れを読む力のある人なんだなぁ、と感じ入りました。

一緒にボランティアとして働いた沢田さんからも、いい話をお聞きしました。「はるかのひまわり」が七ケ浜町でも収穫の時期を迎えたのだそうです。

報道でご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、このひまわりは1995年の阪神大震災で亡くなった神戸市の加藤はるかさん(当時11歳)の自宅の庭に咲いていたものです。そのひまわりから得た種が2004年の新潟中越地震の被災地に贈られ、栽培が広がりました。

そして今回。神戸から直接、あるいは新潟県の中越を経由して、さまざまなルートで南三陸町や気仙沼市、石巻市、七ケ浜町などに「はるかのひまわり」の種が届けられ、花を咲かせたのです。ひまわりには「放射能を除染する効果はなかった」と報じられました。けれども、苦難を経験した人と人をつないで、みんなを元気にしています。

6月14日の河北新報によれば、生徒の7割が津波に呑み込まれた石巻市の大川小学校にも届けられました。その後、大川小が間借りしている飯野川第一小学校の校庭でたくさん花をつけたそうです。ひまわりの種を届けることで元気の素を届ける。それが花開いて、また次に元気がつながる。参加している人たちは「はるかのひまわり」プロジェクトと呼んでいます。素敵なプロジェクトです。

これがローカルニュースにとどまっているのが、私には信じられません。もっと深く取材して、全国の読者や視聴者に届けたい。そう思う記者がなぜいないのか不思議です。

宮城県七ヶ浜町の松ヶ浜漁港。津波でがれきだらけになったが、片づけがほぼ終わり、漁業が再開されつつある

*星博さんの海苔や米について知りたい方は次のサイトへ

http://www.hoshinori.jp/rice.html

*「はるかのひまわり」プロジェクトについては次のサイトをご覧ください

http://www.season.co.jp/haruka_sunflowerFB.htm

*メールマガジン「おおや通信67」 2011年9月6日

いつもの年なら、秋は農民にとって待ちかねた、胸躍る季節です。春先から流した汗の結晶を手にする季節だからです。けれども、この秋は農民、とりわけ東北の農民にとって、今までに経験したことがないほど憂鬱な季節になってしまいました。福島の原発事故の影響で、果物や野菜の出荷価格が暴落しているからです。

暴落は8月下旬の桃から始まりました。桃の大産地である福島県には例年、桃を買い求める観光客が直売所に押し寄せるのですが、当然のことながら今年はその流れがピタッと止まってしまいました。桃の生産農家はやむなく、青果市場に出荷しましたが、これまた当然のように買いたた かれ、出荷価格は例年の半分以下、日によっては10分の1まで下がってしまった、と聞きました。

市場に桃があふれた結果、やはり桃の産地である山梨や山形の桃の出荷価格も暴落しました。山形の生産農家は「福島の農家には投げ売りのような出荷をやめて欲しい」と嘆くのですが、そうもいかない事情があります。福島の生産農家にしてみれば、実際に出荷して売上伝票を手にしなければ、東京電力に事故による損害賠償を請求する証拠が得られないからです。「暴落」を示す出荷伝票をもとに「これだけの損害を被った」と主張するしかないのです。

9月に入り、福島産の桃の出荷が終わったため、桃の値段は例年近くまで戻したそうですが、山形県の農協関係者は「これから梨の出荷が始まる。続いてブドウ、リンゴ、米の出荷も始まる。すべての作物で桃と同じことが繰り返されるのではないか。暴落がどの範囲まで広がるのか予想もつかない」と顔を曇らせています。畜産や酪農だけでなく、野菜栽培や稲作への打撃もきわめて深刻です。

憂鬱な秋が「今年限り」ならば、まだ「なんとか乗り切っていこう」という元気も出るでしょう。しかし、放射性物質による汚染の影響が何年続くのか、汚染のレベルが低くなったとしても風評被害は収まるのか、答えられる人は誰もいません。なにせ、4基もの原発がこれほど長期にわたって放射性物質をまき散らした前例はないのですから。

なんと罪深い事故であることか。原発の安全神話を唱えてきた政治家と官僚、電力業界、研究者たちの無責任さにあらためて強い怒りを覚えます。そして、自分を含めて原子力発電が持つ可能性と危険性を冷静にバランス良く伝えることができなかったメディアも、その責めから逃れることはできません。

バラ色の夢を語る者には注意せよ――昔からそう言われてきたのに、なぜ同じような過ちを繰り返してしまうのか。人はついに歴史から学ぶことができないのか。秋雲がたなびき始めた空を見上げながら、考え込んでいます。

*メールマガジン「おおや通信66」 2011年8月23日

東北の小学校の夏休みは短く、大谷小学校でもきのう(22日)から2学期が始まりました。始業式では、校長として「よく遊びよく学べ」という夏休みモードから「よく学びよく遊べ」という勉強モードに切り替えましょう、と呼びかけたうえで、子どもたちに「今年の2学期は特別な2学期になりました」という話をしました。

東京電力の原発事故で大量の放射性物質がまき散らされたため、福島県の多くの学校ではグラウンドを使えない状態が続き、親たちが不安と不満を募らせています。そして、夏休みを前に「もうこんな状態には耐えられない」と、子どもを県内外に避難させる決断をした親がたくさん出てきました。「原発疎開」に拍車がかかっているのです。

2学期から山形県内に転校した福島県の生徒は、小学生だけで280人を上回りました。夏休み前に転入した生徒を含めると、山形県内の小学校への転入者は900人を超えます。もちろん、中学生や高校生も来ています。山形県だけでなく、宮城県や茨城県、北関東や首都圏にも、ものすごい数の生徒が転校していきました。

読売新聞福島版によると、原発事故の後、福島県内でこれまでに転校した小学生と中学生は合計で1万4000人に上り、全体の1割近くに達しています。このうち、同じ福島県内の放射線レベルの低い地域に転校した生徒が4割、残りの6割は県外への疎開です。

始業式の校長あいさつで、私は「この100年間で日本の子どもたちが危ないところからたくさん逃げ出したのは2回しかありません。先のアジア太平洋戦争の時、空から爆弾が降ってくる空襲から逃れるための疎開と、今回の原発事故による疎開の2回です。危険なところから危険でないところに移ること、それを疎開と言います。3月の大震災とそれに続く原発事故によって、そうした疎開が始まり、2学期から新しい学校に移る生徒がたくさん出てしまったのです。今年の2学期は『特別な2学期』になりました。そのことを胸に刻んでおきましょう」と述べました。

続けて「多数の日本人が放射能の被害を受けるのはこれが3回目です」とも説明しました。「1回目は8月6日の広島への原爆投下、2回目は8月9日の長崎への原爆投下。そして、3回目が今回の福島の原発事故による被害です。そのことも、よく覚えておきましょう」と結びました。

2学期の始業式の校長あいさつとしては、異例の長いあいさつでしたが、生徒たちは静かに聞いていました。子どもなりに、なにかとてつもないことが起きていることを感じているのだと思います。

疎開というのは本来、都会から人の少ない田舎に移動することを表現する言葉のようですが、私はあえて「原発疎開」という言葉を使いたい。ほかの言葉が思い浮かばないからです。疎開する生徒もつらいし、残る生徒もつらい。福島県では、なんとも切ない状況が続いています。「日本の原子力発電所では大きな事故など起こり得ない。クリーンで効率的な電力源です」と唱えて原発建設を推進し、事故への備えを怠ってきた人たちの罪深さをあらためて思います。

*メールマガジン「おおや通信65」 2011年7月5日

NHKが今朝のニュースで「文部科学省は原子力に関する小中学生向けの副読本を見直すことを決めた」と報じていました。副読本は、2010年に全国の小中学校に配布ずみとのこと。いったい、どんな副読本なのか。大谷小学校にもあるかと思って探してみたのですが、卒業した生徒にすべて配ってしまったようで、予備が見つかりませんでした。

やむなく、ネットで検索してみました。副読本のタイトルは、小学生向けが「わくわく原子力ランド」、中学生向けは「チャレンジ!原子力ワールド」というものでした。東日本大震災と福島の原発事故を経験した今となっては、まるでブラックユーモアのようなタイトルです。日本は今や「びくびく原子力ランド」状態だし、政府と東京電力は先が見えないまま「原子力ワールドにチャレンジ」し続けています。

タイトルだけではありません。内容もまた、空恐ろしさを感じさせるものでした。科学的なデータを積み上げて丁寧に作られていますが、「石油はやがて枯渇する」「石炭は二酸化炭素を出す」「自然エネルギーは天候に左右される」と進み、最終的には「安全対策をほどこしながら原子力発電を推し進めるのがベスト」と誘導する構成になっています。

こんな小さな副読本でも「原子力発電を推進する」という国策に沿って、全国の教師が教え、全国の生徒が学ぶ仕組みがちゃんと整っているのです。いつの時代でも、教育はその時代の政府の意向を映し出す鏡なのだ、とあらためて痛感させられます。

スリーマイル島とチェルノブイリの原発事故にも一応触れているものの、「日本では事故が起きないように、また起こったとしても人体や環境に悪影響をおよぼさないよう、何重にも対策が取られています」と自信たっぷりに記述し、大きな地震が来ても原子炉は「自動的に止まる仕組みも備えています」といった具合です。

止まった後も、原子炉はものすごい熱を出し続けること。その熱を取り除くことができなくなれば大変なことになり、その影響が広範囲に長く続くこと。そうしたことには触れていません。地震対策と事故時の「オフサイトセンター」についてはたっぷりと書きながら、津波については全く触れていないのも、今となっては象徴的です。

この副読本の内容は、3月の大震災までは誰でも文部科学省のホームページからダウンロードすることができました。ところが、震災後、文科省はこの副読本のPDFデータをホームページから削除してしまったのだそうです。なにやら、アジア太平洋戦争に敗れた後、GHQの命令で教科書を墨で塗りつぶした史実を連想させます。やや大げさに言えば、平成の「墨塗り副読本」事件といったところでしょうか。

しかし、ネット社会が怖いのはこういう時です。文科省は削除したつもりなのでしょうが、ネット上には副読本の内容が様々な形で残っています。この副読本をもとに教師用のガイドブックを作っている会社があり、その内容をネット上にアップしたりしているからです。そのURLは下記の通りです。

それぞれの末尾には、この副読本の作成にかかわった面々の名前も記されています。天網恢恢、疎にして漏らさず、と言うべきか。

▽小学生用の原子力副読本(教師用)

http://kasai-chappuis.la.coocan.jp/NuclearPowerPlant/pdf/el_t_wakuwaku.pdf

▽中学生用の原子力副読本(同)

http://kasai-chappuis.la.coocan.jp/NuclearPowerPlant/pdf/jr_t_challenge.pdf

*メールマガジン「おおや通信64」 2011年6月14日

年に3回発行される大谷小学校のPTA便り「おおや」に「豊かさとは何か」というタイトルでコラムを書いています。去年は食にまつわる話を書きました。今年は東日本大震災を通して、豊かさとは何かを考えてみたい、と思っています。

? ? ?

大谷小PTA便り「おおや」第85号 連 載 「豊かさとは何か(7)」

津波について書かれた本を一冊だけ読みたい、という方には作家、吉村昭の「三陸海岸大津波」という本をお薦めします。今から40年も前に書かれた本ですが、明治29年と昭和8年に三陸の沿岸部を襲った大津波がどのようなものであったのかを、生々しく克明に綴っています。

執筆した当時、この地方にはまだ明治の大津波を経験したお年寄りが生きていました。吉村は村々を歩き回って、そうしたお年寄りたちから直接、話を聞いてこの本をまとめたのです。

例えば、岩手県田野畑村の中村丹蔵の証言。中村は当時10歳で、山の中腹にある家にいた。押し寄せた津波は山をはい上がり、家の中にまで流れ込んだ。その家は海面から50メートルの高さにあった――。

岩手県の釜石や田老、宮城県の気仙沼や志津川といった、今回の震災でも被災した地名が次々に出てきます。そして明治の時にも、津波は各地で20から30メートルの高さに達していたことが分かります。

今回の大津波について「千年に一度」と表現する人たちがいます。確かに、地震の規模を示すマグニチュードに着目すれば「千年に一度」と言ってもいいのかもしれませんが、三陸に押し寄せた津波は明治のものとそれほど大きな違いはありませんでした。

私たちの社会は、遠い過去の津波の傷跡を丹念に洗い出し、記録する作家を生み出すほど豊かになった。けれども、そこから教訓を汲み出し、きちんと防災に生かすだけの豊かさには達していなかった、ということなのかもしれません。

*メールマガジン「おおや通信63」 2011年6月7日

大震災の発生以来、おびただしい量のニュースが流れた。テレビはNHKが圧倒的にいい。もともと、民放とは比べ物にならないくらい取材陣が手厚く、政府の地震対策に深く組み込まれていることもあって有利な立場にあるのだろうが、それにしても今回の震災を多角的に捉え、深く伝えようとする気概を感じる。

隠居した年寄りの小言のようで気が引けるのだが、新聞各紙の報道は物足りない。現場の記者も本社の編集者も、一生懸命に目を血走らせて働いていることは分かるのだが、「映像では伝えきれないものを抉り出して活字にする」という覚悟のようなものがあまり感じられない。

原発事故が起きた時、そこにいた東電と協力会社の人たちはどう動いたのか。首相官邸や東電本社はどう対処したのか。政府が住民に避難を指示した原発周辺20キロ圏で何が起きているのか。知りたいことが十分に伝わって来ない。東京の編集幹部は「命の危険、健康を害する恐れのあるところに取材に行けとは言えない」と手綱を引き締めているのではないか。ここ十数年で次第に強まってきた傾向である。

突っ込めばいい、というものではない。が、危険を冒さなければ知りえないこともある。自らの意思で、編集幹部の制止を振り切ってでも前に進む記者がいなくなっているのではないか。経験したことのない大震災・大事故を取材するためには、発揮したことがないほどの覚悟が必要だというのに。

その覚悟を、週刊現代の一連の報道に感じるため、なおさら新聞報道への落胆が大きいのかもしれない。正直言って、新聞記者時代は「週刊誌に負けてたまるか」と上から目線で見ていたが、今回の週刊現代の震災報道、とりわけ福島原発事故の報道には目をみはるものがある。多少、「危険性をあおり過ぎ」と思われる記事もあるが、それを補って余りあるほど、優れた報道が多い。

その中でも「白眉」はノンフィクション作家、佐野眞一氏の福島原発半径20キロ圏のルポである。5月28日号と6月4日号に連載された。佐野氏は「お上の許可」など得ないで20キロ圏に入り、丹念に見て回り、人々の話にじっくりと耳を傾けて、何が起きたのか、何を考えたのかを綴っている。作家としての地位を確立している人だが、淡々としたその文章からほとばしる気概と深い洞察にうなった。

事故の第一線で働いた原発労働者の話を聞いた後、佐野氏は記す――

◇ ◇ ◇

「(原発労働者の世界は)一言で言えば、人間の労働を被曝量測定単位のシーベルトだけで評価する世界のことである。一定以上の被曝量に達した原発労働者は、使い物にならないとみなされて、この世界から即お払い箱となる。

それは、一回限りで使い捨てされる放射能防護服と同じである。マルクス的に言うなら、“疎外された労働”の極限的形態が、原発労働ということになる。

原発労働者は、産業的にはエネルギー産業従事者に分類される。だが、同じエネルギー産業に携わっていても、炭鉱労働者の世界とは根本的に違う。

炭鉱労働も過酷な労働には違いない。だが、そこから無闇に明るい「炭坑節」が生まれた。それは、死と隣あわせの辛い労働を忘れるための破れかぶれの精神から誕生したにせよ、その唄と踊りはあっという間に全国を席巻していった。(中略)

だが、原発労働からは唄も物語も生まれなかった。原発と聞くと、寒々とした印象しかもてないのは、たぶんそのせいである。原発労働者はシーベルトという単位でのみ語られ、その背後の奥行きのある物語は語られてこなかった。(中略)

原発のうすら寒い風景の向こうには、私たちの恐るべき知的怠慢が広がっている。

(週刊現代2011年5月28日号のルポ前篇から抜粋)

◇ ◇ ◇

すでに読んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、まだの方には一読をお薦めします。佐野氏のルポに加えて、6月4日号に掲載された「ある老科学者からの伝言」(NHKのETV特集のフォーロー記事)も誠実さを感じさせる記事でした。

「図書館に行って週刊現代をめくる時間がない」という人には、山形の地域おこしNPO「ブナの森」の事務局が特別にサポートサービスをします。下記のメールアドレスもしくは電話&ファクス番号に連絡して「週刊現代の記事を送ってください」と申し出てください。

NPO「ブナの森」

メール:bunanomori@plum.plala.or.jp

電話&ファクス:0237-85-0377

ウェブサイト http://bunanomori.org/

*メールマガジン「おおや通信62」 2011年5月14日

新聞社時代の友人が「チェーンソーを使えるボランティアを求む」との要請に応えて、

宮城県気仙沼市の被災地に行き、がれき撤去の手伝いをしてきました。

10日夜に仙台市のカプセルホテルに泊まり、11日に気仙沼入り。被災地で1泊して

2日間、作業をして戻ってきたそうです。以下はそのルポです。

転送の了解は得ましたが、見出しは長岡が勝手に付けました。

? ? ?

気仙沼市本吉地区で11、12の2日間、流された民家の、残された基礎部分のがれきの処理と小さな漁港に突き出た「象頭山」という、おそらく海の安全の祈りの場であろう石碑と祠のある小さな岩山周辺の片づけを手伝って、今夜自宅に戻りました。遠かった。

そもそも、(前日の10日)仙台で宿泊できる宿がない。震災で配管などがいかれてまだ再開できないところもあるうえ、あっても自治体や支援団体、インフラ系の会社の応援組に占拠されて、駅に遠いビジネスホテルもカプセルホテルも満員御礼。2時間ほどさがしてようやくカプセルホテルが1人分だけ空いたので運良く泊まれたが、個人でボランティアに行くのは、車中泊がいちばんと思う。

当の本吉地区では、まだ電気もきてなく、闇夜にランプで札幌、神戸、岐阜からきた団塊の世代、昭和17年生まれのおっさん連中と一杯飲みながら、テントや車の中で寝るのはなんだか野外キャンプの気分。定年後の自由な生き方ってのは、こういうものだと何となく思う。

魚網、泥、瓦、ガラス、電線、電柱、キティちゃん人形、袋入りのせんべいが絡み合いもつれ合って歩道に乱舞している。倒木、流木、30センチほどの厚さをもつシノ竹が、その土を抱えたままはぎとられ、そこにロープやら網がからんだまま道に放り出されているのを、人形やロープや漁網をわけながらチェーンソーで切り、運んだ。チェーンソーの歯は時々、小石や電線やビニールひもを食い千切っては折れ、2本もってきた歯もほとんど敗退した。それでも、「象頭山」は若者ら10人ほどで一日でだいたいきれいにした。地元のあばちゃんが「きれいになったねぇ」とよろこんでくれたのは、うれしかったね。しかしーー。

自然の力はすごい。人間はぜんぜんすごくない。そう思ったね。

本吉地区はちょうど三陸道の終点、登米・東和インタから南三陸町に入って国道45号線を志津川、歌津と上がって気仙沼市に入ってすぐの地区。小さな入り江の集落なので、ボランティアの手作業でもなんとか少しずつかたづけられ、復興のふの字くらいは見えますが、あの南三陸町をみると、ほとんど絶望的です。

2か月が過ぎても、あれはテレビや新聞が伝える「壊滅的な被害」なんてものではない。むしろ「がれきの海」です。人間社会をつくっていたコンクリート、自動車、鉄筋、ブロック、アスベスト断熱材、タイヤ、木材、金属の塊がもつれ合い、からみあって海となっている。そこに活動する自衛隊やボランティアや大型重機は、まるで大海にあらがうアリのようでした。人間が生産してきたものはうんこと小便とゴミだけだ。

人間のことだからきっと徐々に復興するでしょう。科学と進歩を信奉して津波にも地震にも負けない建物を作るかもしれません。「自然災害に強く、安全な原発」もまた復興させることでしょう。でも、自然を相手に戦ったら負けるにきまってます。自然に逆らったら、またこっぴどい目にあうでしょう。人間の「すごくなさ」を本当に実感しなければならないと、2か月後の現場をみてそう思いました。

*メールマガジン「おおや通信61」 2011年5月10日

ご報告するのが遅くなってしまいましたが、山形県河北町の日帰りボランティアバスに同乗して、4月24日(日)に宮城県の石巻市に復旧のお手伝いに行ってきました。

総勢26人。マイクロバスとワゴン車に分乗して朝6時に河北町役場を出発、9時すぎに石巻専修大学のキャンパスに着きました。ここに石巻市の災害ボランティアセンターがあり、各地から来たボランティアに仕事を割り振っています。私たちは、石巻漁港に近い不動町に向かうよう要請されました。宮城県出身の漫画家、石ノ森章太郎氏の記念館を右手に見ながら橋を渡ったところが八幡町、その隣が不動町でした。

ここで班分けされ、私を含む10人はお年寄り夫婦の家の家財出しと泥かきをすることになりました。おばあちゃんと手伝いに来た娘さん2人、娘さんのいとこ(男性)の4人で作業しているところに、10人の助っ人が加わったわけです。河北町の谷地高校の女子生徒、これで5回目の参加という21歳の若者、初老の夫婦など多彩な顔ぶれでした。

泥だらけになった箪笥や畳を次々に運び出し、歩道沿いに並べていきました。津波の襲来から1カ月半もたっているのに、畳はまだじっとりと濡れていました。重いものは2人では運べないほどでした。畳をはずすと、床には濃いこげ茶色の泥が1センチ近い厚さで積もっていました。これをスコップでこすり取り、土嚢に詰めていきます。

家のあらゆる場所に泥、泥、泥・・。津波が海底の泥を巻き上げて押し寄せ、残していったものです。青森から岩手、宮城、福島、茨城、千葉までのすべての沿岸部に泥を伴って押し寄せた津波。なんと巨大なエネルギーであることか。スコップで泥かきをしながら、頭がクラクラしそうでした。

こういう作業は少人数でしていたのでははかどらず、気も滅入ってくるでしょう。大勢のボランティアでワッサワッサやるのがいい。1時間ほどで家具と畳出し、家の中の泥かきが終わり、続いて物置と側溝の泥かきをしました。どういうわけか、こちらは溶かしたアスファルトのような、まっ黒な泥でした。物置に保存していた白菜や玉ねぎが腐り、泥の臭いと混じってかなり強烈です。臭いに鈍感な私でも、マスクなしでは耐えられないほどでした。

短い昼食休憩をはさんで3時間足らずの作業でしたが、後片付けはほとんど終わりました。見知らぬ人をたくさん迎えて、最初は硬い表情をしていたおばあちゃんも「こんなにきれいになって・・」と嬉しそうでした。震災当日のことを聞いたら、「(おじいさんと)2人とも逃げ遅れてしまい、避難所の小学校には行けそうもなかったので、そこのホテル(4階建て)に逃げ込んで助かりました」と話していました。

壁に残った跡から判断すると、この家は80センチほどの高さまで水に漬かったようですが、倒壊は免れました。大切なものがなんとか残っただけでもまし、と言うべきかもしれません。ここから数百メートル海寄りの八幡町は壊滅状態で、がれきの山になっていました。元の状態で残っている住宅は皆無。一部の地域では、いまだに電気も水道も復旧していませんでした。

それでも、ポツリポツリと後片付けを続ける人たちがいました。あきらめてはいません。ほんのわずかではあっても、前に進んでいました。私たちも、たった1軒だけですが、この日、きれいにすることができました。若いボランティアたちが淡々と、穏やかな表情で仕事をしている姿がなんとも頼もしく、印象的でした。

新聞社にいたころ、2004年12月にインド洋大津波に襲われたスマトラ島北部のアチェ地方を1カ月後、1年後、2年後に訪ね、取材しました。目を覆いたくなるような惨状を呈していた被災地が少しずつ片付けられ、だんだん元の街のようになっていくのを見て、「自然の力はすごいけれど、人間の力だってすごい」としみじみ思いました。

山形県からは、河北町に続いて、私の故郷の朝日町などほかの自治体からも日帰りのボランティアバスが出ることになりました。山形大学と東北芸術工科大学もボランティアバスの運行を始めました。できる範囲で、息長く。そんな活動が広がっていることに勇気づけられます。インド洋大津波後の復興にも増して、「人間だってすごい」ということを日本から発信したいし、きっとできる、と信じています。

*これからボランティアにでかける人へのワンポイントアドバイス

泥かきをすると、かなり汚れます。上下の雨具を着用することをお薦めします。

ゴム製の長靴、手袋も必需品です。泥には破傷風菌など雑菌がかなり含まれています。

*長岡昇のメールマガジン「おおや通信60」 2011年4月22日

先週末、山形県河北町(かほくちょう)の「環境を考える会」のみなさんと今回の大震災について語り合う機会がありました。山形の内陸部にある河北町は、かつて紅花の生産地として栄えた町です。その集いで、この町から宮城県石巻市の被災地に向けて、毎日ボランティアバスが出ていることを知りました。

毎朝6時、被災地での奉仕活動を希望する20人ほどの住民が河北町役場に集合。町が委託し、町社会福祉協議会が運行するバスで宮城県の石巻専修大学へ。ここで、石巻市災害ボランティアセンターからどの地区で活動するか指示を受け、夕方まで奉仕活動をして、その日のうちに町に戻る。それを4月の初めから毎日、続けているのです。

大震災後、住民の間から「自分たちも被災地に行って復旧の手伝いをしたい」という声が続々と寄せられ、それを受けて町役場と社会福祉協議会が、姉妹提携関係にある石巻市に毎日ボランティアバスを出すことを決めた、とお聞きしました。

バスを運行する経費は町が負担、派遣事務や被災地との調整は社会福祉協議会、そして汗を流すのは一人ひとりの住民――自治体と公益団体、住民がそれぞれバランス良く、自分たちが果たすべき役割を果たしています。しばしば「これからは『新しい公共』の時代」と言われますが、この河北町の被災地支援は、その「新しい公共」という考え方を行動に移すとどうなるかを分かりやすい形で示してくれているように思います。

もちろん、ボランティアバスの運行自体は、目新しいものではありません。阪神大震災の時にもあったと聞いています。また、今回の大震災でも、日本の各地から被災地に向けてボランティアバスが運行されています。

ただ、例えば長野県のある市が出しているボランティアバスの場合は「3泊4日」の日程です。これだと、参加できる人はどうしても限られてしまいます。「お手伝いしたい」という気持ちはあっても、年度初めの忙しい時期に4日間費やすのは容易なことではありません。

その点、被災地に隣接する山形県や秋田県からなら、日帰りで応援に行くことができます。そして「1日ならなんとかなる」という人はたくさんいます。実際、河北町の場合はこれまでボランティア活動をした経験がない人も多数参加していると聞きました。幅広い層が参加することを可能にした「日帰りボランティアバス」のアイディアと実践。東北の各地にこうした取り組みが広がることを願っています。

石巻市のボランティアセンターによれば、被災地ではまだまだ人手が足りません。津波が運んだドロの除去、壊れた住宅の片付けと清掃、支援物資の仕分けと運搬・・・。大勢の方が駆けつけてくれているものの、派遣要請はボランティアの数の倍というのが実情だそうです。

1日だけですが、私も河北町のボランティアバスに乗って、24日に石巻市の被災地にお手伝いに行く予定です。戻りましたら、その様子をまたご報告します。

*長岡昇のメールマガジン「おおや通信59」 2011年3月31日

大津波に襲われた時、人はどのように振る舞い、どのようにして生き延びようとしたのか。それを伝える報道に接して、何度も目頭が熱くなってしまいました。

住民に津波の襲来を知らせるため昔ながらの半鐘を乱打し続け、自分は津波にのみ込まれてしまった消防団員、押し寄せる波にのまれながら病院の衛星電話を同僚に手渡して行方不明になった職員(今はこの衛星電話が外部との唯一の連絡手段)、自分の身内も行方不明のままなのに予備自衛官の招集に応じ、泥だらけになって海辺で捜索を続けている自衛隊員・・・・。何と気高い人が多いことか。すさまじい自然の力に打ちのめされながらも、救われる思いです。

人の運命を分けるものは何なのか。それを考えざるを得ない日々でもあります。岩手県宮古市田老地区では、営々として築いてきた「世界一の防潮堤」がほとんど役に立たず、むしろ「この防潮堤があるから大丈夫」との油断を招き、被害を大きくしてしまった可能性があること。逆に、そうした防潮堤やコンクリート製の防災ビルがない「無防備な港町」の人たちは、揺れの直後にひたすら高台に逃げたために犠牲者を最小限に抑えることができたことを知りました。自然に向き合う時、人間は謙虚になるしかない、ということなのでしょう。

福島第一原発の事故は「謙虚さを失った人間集団への強烈な鉄拳」のように思えます。同じ太平洋岸にある東北電力の女川(おながわ)原発(宮城県)は、ほとんど損傷がなく、いまは原発敷地内の体育館を地元の人たちに避難所として提供し、食事も出している、と28日付の山形新聞が報じていました(共同通信の記事と思われます)。

この記事によると、東京電力が福島第一原発を建設した時に想定した津波の高さは5.7メートル。そのうえで、1?4号機は「余裕をみて」海抜10メートルの土地に建設したのだそうです(5、6号機は13メートル)。一方、東北電力の女川原発の場合は、9.1メートルの津波を想定し、海抜14.8メートルの高台に建設したとのこと。女川原発は新しい原発なので耐震基準なども違うのでしょうが、そうしたことよりも決定的だったのは、この4.8メートルの標高差です。非常用の電源設備やそれを冷やすポンプなどが津波で水をかぶるか、かぶらないか。それがこの差によって決まったからです。

専門家の助言がなかったわけではありません。古い地層から過去の津波のことを調べている古地震学者は、平安時代869年の貞観(じょうがん)地震では東京電力の想定を超える津波が襲来した可能性があることを指摘し、対策を講じるよう助言したのだそうです。2004年のインド洋大津波のことも念頭にあったはずです。東京電力は、その助言に素直に耳を傾けようとしませんでした。しぶしぶ非常用電源とポンプの壁の補強工事にとりかかったものの、終わらないうちに「3・11」を迎えてしまった、と報じられています。

自然から学ぼうとしない者たちのために、私たちは未曾有の大津波に加えて、史上2番目にひどい原発事故という二重の苦難に向き合わなければならなくなりました。「想定外だった」などと言って逃げようとする学者や官僚がいますが、事実は違います。事実は「想定しようとせず、学ぼうとしない人たちがいた」のです。

*メールマガジン「おおや通信58」 2011年3月27日

「森は海の恋人」という言葉をお聞きになったことがあるのではないでしょうか。「牡蠣(カキ)を丈夫においしく育てるためには、何よりも海に注ぎ込む川が健康でなければならず、そのためには上流の森が豊かでなければならない」。そう考えた宮城県気仙沼市の漁師たちが20年ほど前に始めた運動です。漁師たちは大漁旗を抱えて山に通い、植林を重ねてきました。

この運動を提唱し、その中心になってきたのが宮城県気仙沼市の畠山重篤(しげあつ)さんです。去年の8月に畠山さんの話をお聞きする機会があり、一緒に食事をしながらお人柄も知ることができました。ユニークで、しかも深い智恵を感じさせる方です。漁師たちが始めた運動は今や、漁業と林業、環境との関係といった範囲を超え、京都大学との学際研究にまで発展しています。

その畠山さんの郷里も今回の大津波で被災したことを知り、何とか支援物資をお届けしたいと思っていたのですが、山形ではガソリンの入手もままならず、行くことができませんでした。先週末、ガソリンを譲ってくれた方がいて、自分の車を満タンにできたので、コメや飲料水、ミカンやリンゴ、インスタント食品、乾電池、トイレットペーパーなど当座必要そうなものを車に積んで、一人で気仙沼に向かいました。それぞれ20リットルほどですが、ガソリンと灯油もなんとか入手して積み込みました。

山形自動車道と東北自動車道は仮復旧していますので、高速道路で岩手県の一関インターまで走り、そこから東にある気仙沼に向かいました。港と市街は壊滅状態でした。電気はいまだに来ていません。畠山さんの自宅は、気仙沼中心部の北にある唐桑(からくわ)半島の漁村にあります。普段なら市街地から30分ほどで行けるのでしょうが、道路や橋がズタズタになっているため、ガレキの山を縫うようにして進まなければならず、山側を大きく迂回してやっと半島にたどり着きました。1時間半ほどかかりました。山形からは片道200キロ余り、5時間がかりでした。

畠山さんが住む西舞根(にしもうね)地区もほぼ全滅の状態でした。畠山さんは留守でしたが、家族によると、自宅は海抜25メートルの高台にあるのに、その玄関先まで津波が押し寄せたので、あわてて裏山によじ登って難を逃れたそうです。息子さんは「50戸ほどの住宅のうち、かろうじて残っているのは、うちを含めて4戸だけ」と言っていました。

それでも、この地区の住民は津波の襲来を予想して一斉に高台に走りました。逃げ遅れて亡くなったのは、体が不自由なお年寄りや車いすの人など数人だそうです。畠山さんの家にいた家族は全員、無事でしたが、老人ホームに入居していたおばあちゃんはベッドに横になったまま波にのまれて亡くなった、とお聞きしました。大震災から15日後のきのう(26日)、ようやく葬儀を営むことができ、畠山さん本人は一足先に葬儀場に向かったため行き違いになってしまったようです。

大変な時なので、持参した物資を手渡してすぐ、私は帰路につきました。途中、南三陸町など海沿いの地域を通りました。建物の損壊状況やプラスチック類の漂着ぶりから判断すると、津波の高さは「リアス式の海岸部で25?30メートル、平坦な海岸部で10?15メートル」と見られます。2004年12月に起きたインド洋大津波の現場(スマトラ島北部のアチェ地方)を取材して回りましたが、これに匹敵する破壊力だったと考えられます。

インド洋大津波の犠牲者は最終的に20万人前後と推定されています。ほぼ同規模の津波で、今回、犠牲者が数十万人規模にならないとすれば、日本の場合は津波が何度も起きており、「グラッと来たら高台へ」という教訓が途上国よりはるかによく浸透していたからかもしれませんが、それにしてもすさまじい災害です。

被災から2週間たち、医薬品などを除けば、現地には飲み水やインスタント・レトルト食品、毛布などの緊急支援物資が届きつつある印象を受けました。これからは日常的な生活物資、つまり普通のご飯やみそ汁、おかずを用意するのに必要な食料、新鮮な果物、ガソリンや灯油、乾電池などを被災地に届けることが求められています。つまり、被災者支援は「緊急段階」から「第2段階」へと進むべき時期に差しかかっているように思います。

駆け足で被災地とその周辺を見て回って、もう一つ感じたのは、被災の後背地への物資供給の重要性です。最初にも触れましたが、山形県内ではいまだにガソリンや灯油の入手が困難です。これと同じことが津波被災地のすぐ近く、津波の被害に遭わなかった地域で起きています。物資の流れが「とにかく被災地へ」となっているため、被災の後背地を素通りしてしまい、ガソリンや食料などの生活必需品がいまだにほとんど手に入らないのです。

これでは、すぐ近くにいる人たちが被災者に手を差し伸べたくても、できません。ガソリン一つ手に入れるのに、4時間も5時間も並ばなければならないからです。「後背地にも生活必需品を」と声を大にして叫びたい。むろん、被災者支援の後方拠点とも言うべき山形や秋田にも必要です。

福島原発の事故による放射能汚染が首都圏にも及び、大変なのは分かりますが、まず被災地、次にその後背地にもっと物資を送り込まないと、復旧と復興が大幅に遅れる恐れがあります。電気や水道、ガスの復旧作業にあたる人たちは、その後背地で寝泊まりして仕事を続けていますが、その宿泊場所にも事欠く状況になっています。

私は土曜日(26日)に気仙沼の被災地を訪れ、そのまま車で夜を明かすつもりでいたのですが、知人の助けで、たまたま宮城県の大崎市(旧古川市)のビジネスホテルに泊まることができました。そのホテルも、倒壊こそしなかったものの、あちこち壊れていました。修復工事もできないまま、なんとか宿泊と簡単な食事のサービスを提供しているのには頭が下がりました。

被災地から遠いところほどより多く節約し、少しずつリレーしていって、とにかく津波の被災地と後背地に早く物資を届けたい。

メールマガジン「おおや通信19」 2010年3月5日

?小学校や中学校では今、卒業式の予行演習がたけなわです。大谷小学校でも、11人の卒業生を温かく送り出すべく、準備に余念がありません。

練習のうち、かなり力を入れるのが歌の練習です。卒業式では校歌や別れの歌に加えて、君が代も歌います。その練習を見ているうちに「意味も分からないまま歌うのは、つらいだろうなぁ」と感じました。そこで、朝の集会で校長として「君が代の意味と歴史」について話すことにしました。次のような内容です。

今日は、卒業式でみんなで歌う日本の国歌、君が代について話します。1、2年生には少し難しいかもしれませんが、とても大事な話ですからよく聴いてください。

歌は、言葉とメロディーの2つでできています。言葉が先にできて後からメロディーが付くこともあるし、メロディーが先にできて、後で言葉が付けられることもあります。両方同時にできることもあります。

「君が代」は、言葉が先にあって、ず?っと後になってからメロディーが付けられた歌です。(黒板に古今和歌集のルビ入りの和歌を張って示しながら)これが「君が代」のもともとの歌詞です。?

? 我君は千代に八千代に

? さざれ石の巌となりて

? 苔のむすまで

? 古今和歌集(905年)から?

この和歌は1000年以上も昔に作られたものです。最近、4年生は俵万智のサラダ記念日の短歌を習いましたが、それと同じで5、7、5、7、7のリズムになっています。「さざれ石の」のところは6つの音になっています。

誰が作ったのかは分かっていません。そのため、この歌の意味についてはいろんな人がいろんな事を言っています。「恋の歌だ」と言う人もいます。

「何を言っているんだ、葬式の歌(挽歌)だ」という人もいます。ですが、和歌のことを長く研究した人の多くは「長寿を祝う歌だ」と言っています。それが素直な考え方のようです。古今和歌集の「祝い事の歌」のところに収められているからです。

意味は「わたしの大切な人が千年も万年も長生きできますように。細かい石が長い年月の間に大きくて固い岩になるくらい長く、その岩に苔がびっしり生えるまで長く」というものです。とても目出度い歌なので、その後もずっと、鎌倉時代から江戸時代まで歌い継がれてきました。「我君は」のところは、後で「君が代は」と変わり、そのまま歌の題名になりました。

ずっと人々に親しまれてきた歌ですが、江戸時代から明治へと変わった時に、この歌に今のようなメロディーが付けられました。明治13年、今から130年前のことです。この時、もともとの意味が大きく変わってしまいました。

当時、すべての力を持ち、日本を支配していたのは天皇陛下でした。今とは違う政治でした。その政治の影響で「君が代は」というところが「天皇陛下の世の中が」と読み替えられ、それが「ずっと続きますように」という風になってしまったのです。それは、もともとの「君が代」にとっては哀しいことだったでしょう。

そういう政治の下で、日本は戦争に突き進み、多くの人が亡くなりました。先の戦争で、日本では300万人以上の人が亡くなりました。中国でも1000万人以上、フィリピンでも100万人を超える人が命を失いました。ほかのアジアの国々でも多くの人が亡くなりました。

このため、「君が代を歌いたくない」という人たちがいます。それなりに理由のあることですが、私は「心が狭すぎるのではないか」と思います。逆に、「君が代を歌わないのはけしからん」と怒って、「歌わない人を罰するべきだ」という人たちもいます。私は「大人気ない人たちだなぁ」と思います。日本は自由な国です。歌わないという人たちがいても構わないでしょう。ただ、そういう人たちには、静かにしていて欲しいと思うのです。

「君が代」という歌は歴史にもまれて、哀しい時期を過ごしたこともありましたが、1000年の時を経て、もともとの穏やかな、人々の幸せと長寿を願う歌に戻ったのだと思います。戦争の後、この国の主人公は国民一人ひとりになりました。その一人ひとりの幸せを願う歌になったのだ、と考えればいいのです。

卒業式では、静かな気持ちで、みんなの幸せを願う気持ちを込めて、この歌を歌いましょう。

? ?

*主な参考文献

「日の丸・君が代の成り立ち」(暉峻康隆著、岩波ブックレット)

「君が代の歴史」(山田孝雄著、宝文館出版)

「三つの君が代」(内藤孝敏著、中央文庫)

「『君が代』の履歴書」(川口和也著、批評社)?

*古今和歌集の歌は

我君は千世に八千世に

さゝれ石の巌となりて

苔のむすまて

が正しいようですが、「我君は→君が代は」のところがポイントなので、黒板には上記のように記しました。

*メールマガジン「おおや通信18」 2010年2月26日

あるシンポジウムで教育学者の大田尭(たかし)さんの話をお聞きする機会がありました。92歳という年齢を感じさせない、かくしゃくとした話しぶりでした。冒頭、大田さんは谷川俊太郎さんの詩を引用しました。

あかんぼは歯のない口でなめる

やわらかい小さな手でさわる

なめることさわることのうちに

すでに学びがひそんでいて

あかんぼは嬉しそうに笑っている

人は、生まれ落ちたその瞬間から学ぶことを始め、学びは命が尽きるまで続く。それを手助けするのが教育である――生涯かけて「教育とは何か」を追い求めてきた碩学(せきがく)の言葉に、重いものを感じました。

大田さんは、今の日本を「無機化しつつある社会」と表現していました。昔のような共同体が壊れ、過度の市場経済主義によって個々人がバラバラに無機物のようになってしまった、と警鐘を鳴らしていました。

バラバラになっていく社会の中で、一人ひとりがどう振る舞うのか。子どもたちの学びをどう手助けしていくのか。難しい時代ですが、それはまた、仕事のやりがいがある時代ということでもあります。一人ひとりの決意が問われる時代、と言っていいかもしれません。

(*大谷小学校PTA新聞「おおや」第81号から。詩は、2009年1月1日の朝日新聞に掲載された谷川俊太郎「かすかな光へ」の一部)

メールマガジン「おおや通信15」 2009年12月22日

東北は先週から厳しい寒波に襲われ、ドカ雪になりました。郷里の山形県朝日町でもひと晩に30センチ、20センチと降り続き、このまま根雪になりそうな雲行きです。

「自宅から学校まで車で8分。なんと恵まれた環境だろう」と悦に入っていたのですが、雪降りの朝は、車に積もった雪を振り払い、駐車スペースを除雪するのに、毎回30分から1時間はかかります。雪かき30分、それから通勤の生活が春まで続くわけで、やはり「雪国暮らしは容易ではない」と思い知らされています。

「絵の詩のと 雪の五尺に住んで見よ」

朝日町在住の俳人、阿部宗一郎さんは雪国のつらさに思いが及ばない都会の人に向けて、痛烈な句を詠んだことがあります。この土地で80年余り暮らした人の感慨でしょう。

「そんな大雪なら、小学生の登下校も大変だろう」と思うかもしれませんが、さにあらず。道路はきれいに除雪され、通学バスも通学タクシーもスーイスイです。地方では、学校の統廃合が進み、通学バスではカバーしきれないので、一部の集落にはタクシーを手配して子どもを送り迎えしています。大谷小学校でも2地区、5人の生徒がタクシー通学です。経費を考えれば、その方が安上がりなことは分かっているのですが、にわか校長としては釈然としないものがあります。

きょうは大谷小学校の平成21年度2学期の終業式でした。そこで、子どもたちには「元気で年末年始の休みを楽しんでください。雪かきの手伝いも忘れずに」と述べた後、かつての焼野(やけの)という集落の人たちが続けた雪踏みのことを話しました。こんな話です。

? ? ?

大谷小学校には、かつて3つの分校がありました。その1つが大暮山(おおぐれやま)分校で、ちょうど10年前に分校としての役割を終えました。昔、この分校には90人の生徒がいました。いまの大谷小学校よりもたくさんいました。

その中に、焼野という集落から通ってくる子どもたちがいました。焼野は実は、隣りの大江町の集落なのですが、近くに学校がないので、山を越えて大暮山分校に来ていました。片道、歩いて1時間以上もかかりました。冬、雪が降ると、もっと時間がかかり、1時間半以上も歩かなければなりませんでした。

子どもたちがあんまり大変そうなので、大暮山の人たちは「冬の間だけ、子どもをこっちに預けたらどうだ」と提案しました。でも、焼野の人たちは「ありがたいけど、やっぱり一緒に暮らしたいから」と丁重に断ったのだそうです。

そして、雪が降るたびに村人たちは交代で雪踏みをして、子どもたちを先導しました。一方、大暮山の村人たちも反対側から雪踏みをし、峠のあたりで両方の雪道がつながったといいます。冬の間、雪が降るたびにそれを続けたのです。

つらくて、大変だったと思いますが、これにはいいこともありました。これだけ苦労して雪道を往復したので、焼野の子どもたちは足腰がとても強くなって、駆けっこも速かったのだそうです。

いま、大谷小学校にはタクシーで登下校している友だちもいます。便利で快適でしょうが、足腰を鍛えるのにはプラスになりません。つらいことにも、いいことがある。便利なことにも、困ったことがある。世の中には、いいことだらけ、つらいことだらけ、というものはありません。いいことにはつらいこと、つらいことにはいいことが付いて回るようになっています。そのことを忘れないでください。

? ? ?

校長として行事や朝の会であいさつする時は3分以内。説教くさい話はしない、と決めているのですが、きょうは珍しく説教くさくなり、時間も3分をオーバーしてしまいました。そのせいか、1年生が1人、話しているうちにお漏らししてしまいました。

やはり、長い話は禁物のようです。良いお年をお迎えください。?

*焼野の人たちはかなり前に離農し、いまは集落の跡地を探すのも困難です。?

*メールマガジン「おおや通信8」 2009年9月8日

東北の小学校の夏休みは短く、8月19日からすでに2学期が始まっています。

26日に校内の水泳大会があり、9月6日には秋の運動会を開きました。大きな行事は早めに終えて、あとは「勉学に集中する」という構えです。これまでの通信で、大谷小学校の生徒は89人とお伝えしましたが、きょうは保護者の職業についてご紹介します。

兄弟や姉妹で在籍している子がいますので、89人の生徒に対して保護者は71世帯です。そのうち、専業農家はわずか6世帯しかありません。あとは、公務員が9世帯(教師3、自衛隊3、地方公務員3)、自営業が7、民間企業勤務が49という内訳です。

3年生が同級生のおじいちゃんの畑でリンゴの収穫をしました

私は「農村地帯なのに、これしか専業農家がいないのか」と驚いたのですが、サクランボ農家が多い地域出身の教師は「うちの地域より多いね。リンゴだと専業農家として食べていけるんですねぇ」と感心していました。

山形の内陸部はサクランボの産地として有名ですが、この「赤いダイヤ」は収穫期間が6月の1カ月ほどしかありません。ビニールの覆いなど設備費がかかるうえに農作業が集中するため、手広く栽培することは難しく、サクランボを中心にした農業だけでは暮らしていけないのだそうです。その点、リンゴは早生(わせ)から晩生(おくて)まで様々な品種を栽培することによって、9月から11月まで3カ月近く収穫することができます。大規模に栽培することも可能で、これが「リンゴ専業農家」としての暮らしを支えているようです。

それにしても、朝日町のような農村地帯にある小学校ですら、専業農家が「71分の6」しかいないとは・・・・。日本の農業、とりわけ中山間地の農業はぎりぎりのところまで来てしまったということでしょう。かつて、朝日町では専業農家が6、7割を占めていました。いまは祖父母が田畑を耕し、若夫婦が月給取りをして生活を支える、いわば「2世代による兼業農家」が多数派になりました。サクランボ農家の多くも、このタイプです。若夫婦には農業のノウハウが乏しく、祖父母が働けなくなれば、農業はさらに廃れてしまうでしょう。

農業を再生し、農村を活性化するためには「若い人が農業で食べていけるシステム」を作るしかありません。総選挙で民主党が主張した「農業者への戸別所得補償制度」は、そのための1つの処方箋なのかもしれませんが、何を基準にどうやって補償するのか、制度作りがきわめて難しく、成果が出るまでには時間がかかりそうです。その間にも、農村の過疎は進み、人口も減り続けます。じっと待っているわけにはいきません。若者を惹きつけるためには、自分たちで動き出す必要があります。

実際、岩手県の九戸(くのへ)村では、新たに農業を始める人に、単身なら月額10万円、夫婦なら13万円、夫婦と子どもには15万円を支給する制度を始めました。年に2家族を対象に3年間支給する、という制度です。意欲的な試みですが、新たに農業を始めようとする若者に「3年間だけ生活を支える」というのでは短すぎるように思います。村の財政を考慮すれば、それが限界なのかもしれませんが、できれば、「就農して子どもが小学校に入るまでの10年間」は支えたい。

そこで私は「100人が月に1000円ずつ拠出して1人の若者を支える『農業サポーター制度』を創設しよう」と提唱しています。これなら無理がなく、なんとか10年間続けられるのではないでしょうか。税金に頼らず、ボランティアベースで新規就農者を支えるのは、「その方が支援対象者の審査や支援打ち切りの判断などが柔軟にできる」と考えるからです。自治体には、農地のあっせんや営農のアドバイス、農機具のリースなど側面から支援してもらう構想です。

むろん、この農業サポーター制度が機能するためには、支援を受ける人が収支をガラス張りにして公開することが大前提になります。昔から「所得を隠すのが当たり前」になっている農民にとって、これは意識革命を求めるものでもあります。

農業と農村はもう、崖っぷちまで追い詰められてしまいました。常識や慣習にとらわれていては、とても甦らせることはできません。文字通り、身を切る覚悟で道を切り拓くしかない、と考えています。

〈注〉 1.学校教育法などでは「小学生は児童、中学生は生徒」と区別していますが、

11歳、12歳の小学生はもう半分、大人です。「児童」という日本語を使う

のに違和感を覚えますので、あえて生徒と表現しています。

2.山形県東根市には陸上自衛隊の駐屯地があります。昔は遠くて、大谷から

通えなかったのですが、道路が整備され、いまでは通勤圏内になりました。

*メールマガジン「おおや通信7」 2009年7月22日

週刊東洋経済が2009年7月11日号で政府の補正予算について「14兆円補正の実態は省庁の“つかみ取り”」という特集を組んでいました。小学校の現場にいると、その“つかみ取り”の実態がよく分かります。

補正予算の成立に伴って、文部科学省は都道府県や市町村の教育委員会を通して全国の公立学校に「教育資器材の大盤振る舞い」に乗り出しました。大谷小学校にも「理科の実験器具はいらないか」「電子黒板はどうか」とのお達しが回ってきました。購入可能な物品のリスト付きです。理科教育設備の整備費だけで200億円もの予算がついたのだそうです。

磁石メーカーの社長さんが出前授業をしてくれました

理科担当の教師に「何か不足していて欲しいものはありますか?」と尋ねると、「だいたい足りています」との返事。私が「それなら購入希望を出すこともないね」と言うと、うなずいていました。ところが、朝日町の教育委員会から「せっかくだから要求した方がいい」と言われたようで、私の知らないうちに町教委がつくった予算要求リストに記入して出してしまっていました。

4月に校長に就任して以来初めて、大谷小の教師を大声で叱りました。「予算があるからといって、とくに必要でもないものを要求するとはどういうことか」「公立の小中学校だけで全国に3万校ある。それが全部、こういう金の使い方をしていたらどうなるのか。国が滅びるよ」。新聞社で鬼デスクと言われたころの地金が出かかりました。

とはいえ、リストはすでに大谷小学校として提出ずみです。それを掌握していなかったのは私の責任です。いまさら撤回はできません。あまりにも過大と思われるものを削って修正することしかできませんでした。結果的に、大谷小としては72万円余りになりました。要求した主な理科実験器具などは、次の通りです。いずれも「もっとあれば便利」「あれば便利」という機材で、必須のものではありませんでした。

生物顕微鏡 4台 19万2000円

野外用の軽量顕微鏡 2台 10万円

星座早見盤 25個 3万7500円

気体検知測定器 6台 10万2000円

財政赤字で国の将来が危ぶまれるのに、不要不急なことに金を使おうとしているのは文部科学省にとどまりません。農水省は、大谷小の旧校舎跡地に「ビオトープ」を作ろうと動いています。ドイツ生まれのこの構想は、川辺や草原を人工的に作って自然に親しむことをめざすものです。

都会ならいざ知らず、すぐ近くを最上川が流れ、里山に囲まれているところに何が悲しくて人工的な自然を作るのか。ただただ、農水官僚の仕事ぶりにあきれるばかりです。その最上川の岸辺に、国土交通省は「フットパス」という遊歩道を次々に作っています。地元の人たちは「だれが利用するんだか」とあきれ顔ですが、「金が下りるならイイか」という態度です。大谷小学校の周辺だけでもこの有り様なのだから、全国ではいったいどのくらい無駄金が使われていることか。暗澹たる思いです。

道路や建物、器具といった「ハード」ではなく、教育の中身と質の向上、若者の就労支援、ハンディを負った人たちへの支援といった「ソフト」にこそ、知恵を絞って資金をつぎ込まなければならない時代になっているのではないでしょうか。

この国が「なすべき事をなす方向」に進むことを切に願います。

◇メールマガジン「おおや通信5」 2009年7月1日号

しばらく前、隣町にあるキャンプ場で5年生と6年生の宿泊体験学習があり、これに同行しました。野外テントで2泊3日。まず、古代人のように木をこすり合わせて火を起こす。その火で煮焚きして、食事を作る。翌日は急な崖をロープで上り下りと、かなりハードなキャンプ生活でした。

印象に残ったのは、食事作りでした。生徒たちに与えられるのは薪と新聞紙とマッチ、それに食事の材料と調理器具だけ。引率の先生たちはあえて、火の焚き方や食事の作り方を教えません。「失敗しながら覚えればいい」と言います。

1日目の夕食のメニューはカレーライス。案の定、生徒たちは火を上手に焚くことができません。かまどに薪をドタッと置き、その上に新聞紙を重ねて火をつけたりしています。これでは勢いよく燃え上がるはずもなく、鍋で炊いたご飯はポロポロ、カレーのジャガイモや玉ねぎは生煮えでした。まずくて食べられたものではないのですが、ほかに食べるものもないので、空腹に耐えきれず、呑み込むようにして食べていました。泣きベソをかきながら食べている生徒もいました。その傍らで、私を含む教師集団はしっかりと火を焚き、普通のカレーライスをおいしくいただきました。

よほど悔しかったのでしょう。翌日の朝食づくりの際には、真剣な顔をして私がどうやって火を焚くのか、観察していました。私は、キャンプ場に落ちている枯れ枝を拾って焚きつけとして使いました。それを見て、枯れ枝を集めて使う生徒も出てきました。どのグループも次第に上手になり、5回目の食事を作るころにはそれなりのものが作れるようになりました。

考えてみれば、今や田舎でも、子どもにとって炎とは「青いもの」であり、ガスコンロのスイッチをひねれば出てくるものです。赤い炎はロウソクなどでたまに見るものでしかありません。少なくとも、暮らしで使うのは「青い炎」です。「火を焚く」という、生きるために不可欠のスキルすら、学校教育で教え込まなければならないのが現実です。

大谷小学校の生徒たちは、まだ恵まれている方です。というのは、5回も食事を作るような宿泊学習を実施している学校は、いまや山形県でも数えるほどしかないそうです。テントで1泊2日、あるいは宿泊棟のベッドで1泊するだけ、というのがほとんどと聞きました。先生方もしんどいし、親も望まない、ということのようです。

気骨のある教師たちがまだ残っていたことに感謝しています。この体験を生かすべく、秋には全校生徒で山形名物の芋煮会をする予定です。里芋とネギは学校の畑で栽培したものを使い、河原の石でのかまど作りや煮焚きは、すべて子どもたちにやらせるつもりです。芋煮会も「失敗したら泣けばいい」を貫くつもりです。

*「おおや通信」は、新聞記者から小学校長に転じた長岡昇が学校で感じたことをつづってお送りしているメールマガジンです。

*メールマガジン「おおや通信2」 2009年4月27日

新聞記者として30年間働いて、一番深く心に刻み込まれたのは、アフガニスタンの難民キャンプで出会ったパシュトゥンの老人の言葉でした。

アフガニスタン内戦を初めて取材した1989年の4月。駐留ソ連軍が完全撤退した直後で、戦闘が激しくなり、首都のカブールには連日、ロケット弾が降り注いでいました。子どもたちも巻き添えで多数犠牲になり、この老人も孫を失った一人でした。老人は、私に向かってこう言いました。

「わしのような老人が生き永らえて、孫が殺されてしまった。いくつもの命がかろうじて生き延び、やっとつないだ命なのに。いのちは幸運の結晶なのに」

カブール北方のパシュトゥン人の村で

民間人校長として働くことが決まった時、何よりも子どもたちに伝えたいと思ったのはこの老人の言葉でした。大谷(おおや)小学校の紹介冊子の冒頭に以下のような形で引用するつもりです。

◇ ◇ ◇

いのちは「幸運の結晶」

君のいのちは

お父さんとお母さんが出会って生まれた。

どちらかが病気やけがで倒れていたら

君はこの世にいなかった。

お父さんとお母さんは

おじいちゃんとおばあちゃんが出会って生まれた。

だれかが病気やけがで倒れていたら

2人はこの世にいなかった。

おじいちゃんとおばあちゃんは

ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんが出会って生まれた。

そして、ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんも

昔むかし若い2人が出会って生まれた。

たくさんの、数えきれないほどたくさんのいのちが

幸運にも生き永らえて

いのちを君につないできた。

だから、いのちは「幸運の結晶」。

ひとつひとつ、かけがえのない存在。

? アフガニスタンの古老の言葉 ?

採録:長岡 昇(大谷小学校校長)

*メールマガジン「おおや通信1」 2009年4月7日

1月末に朝日新聞社を早期退職し、3月から民間校長候補として山形県教育委員会の

研修を受けてきました。3月下旬、赴任先が郷里の朝日町にある大谷(おおや)小学校に

決まりました。山形の農村で何が起きているのか。民間校長として見たまま、感じたままを時折、「おおや通信」と題してお届けします。

12'2'16.jpg)

きょう(4月7日)、大谷小学校の入学式がありました。

新1年生は22人、生徒は全体で89人、教職員15人のこぢんまりした小学校です。ついこの間まで新聞記者として働いていた人間が、保育園を出たばかりの子どもたちにどういう話をするものか。関心を持たれた方が何人かいらっしゃいましたので、つたない挨拶ですが、お伝えします。

なお、校舎は10年前にできたばかりで、まだピカピカです。校長室と職員室は冷暖房完備、教室と体育館は暖房つき。教職員と生徒が全員そろって昼食をとることのできる「ランチルーム」つき、という贅沢な施設です。背後には白銀の月山が見守るように鎮座しています。写真をご覧になりたい方には個別にお送りします。ご連絡ください。

? ? ?

1年生のみなさん、入学おめでとうございます。

大谷小学校の先生を代表して、歓迎の言葉を述べさせていただきます。

ことしの新入生は22人です。これで、大谷小学校の生徒は89人になりました。

去年より2人増えました。とてもうれしい事です。

これからみんなで、元気で楽しい学校をつくっていきましょう。

本を読むのが好きな人は、本をたくさん読みましょう。スポーツなら得意だよ、

という人はスポーツを楽しみましょう。音楽や絵を描く時間もあります。

好きなこと、楽しいことをたくさん見つけるようにしましょう。

わたしたちは、みなさんが元気に学校生活を送ることができるように力を尽くします。

みなさんは保育園を終えて、きょうから小学生になりました。

そこで、私から、ひとつだけお願いがあります。

それは、自分の家で毎日、なにかひとつ、お手伝いをするようにしてほしいという

ことです。小さなことでいいのです。たとえば、玄関の掃除をする。自分の洗濯ものを

たたむ。そういうお手伝いをしてほしいのです。

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんはみなさんをここまで育てるために、

たくさん汗を流してきました。これからも大変です。

ですから、うちで小さなお手伝いをして欲しいのです。

お願いします。

2年生、3年生、4年生、5年生、6年生のみなさん。1年生はみなさんの姿を見ながら大きくなっていきます。1年生と仲良くしてください。

保護者のみなさま、入学おめでとうございます。こころからお慶び申し上げます。

いつの時代でも、子どもを育てるのは大変なことです。それぞれ、語り尽くせぬ思いを胸に抱いて、きょうという日を迎えられたのではないでしょうか。

お子さんたちを大谷小学校に入学させていただいたことに、教職員一同、厚く御礼申し上げます。わたくしどもは、お子さんたちが元気に育つよう全力を尽くしますが、もとより、教育は学校だけでできるものではありません。みなさまのご協力とご支援を、こころからお願い申し上げます。

ご来賓のみなさま。きょうはお忙しい中、入学式にご臨席たまわり、誠にありがとうございました。先ほど、保護者のみなさまに学校へのご協力とご支援をお願いしましたが、教育は保護者と学校だけでできるものでもありません。

地域の皆様方のご協力なしには成り立ちません。

これまで同様、温かいご支援を賜りますよう、こころからお願い申し上げて、入学式のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。