文は人なり、という。文章からは、それを書いた人の教養と学識に加えて、人柄や性格までにじみ出てくる。そうしたものが分からないように取りつくろい、ごまかそうとしても隠しきれるものではない。

そういう目で、前回のコラムで紹介した京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)が出した嘆願書を読んだ時、にじみ出てくるものは何か。明治維新を機に「穢多(えた)という名分をなくしていただきたい」と願い出たこの文書の随所に、私は「篤実さ」を感じる。

嘆願書は、幕末の激動から戊辰戦争を経て発足した新政府に対して、明治3年(1870年)の初めに提出されたものだ。蓮台野の人々のルーツについて「私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました」と記し、東北から西に連れてこられた祖先が応神天皇や安康天皇の時代をどう生き抜いたかについて叙述した冒頭部分は、極めて興味深い。

これを「史実を踏まえた祖先の苦難の物語」と見るか、それとも「天皇との結び付きの古さを印象づけるための創作・捏造」と捉えるか。この点については、前回も指摘したように見解が分かれるところだろうが、その点はひとまず置いて、嘆願書の内容を筆者の現代語訳を通してさらに紹介したい。第4段落は次のように続く。

古くから小法師(こぼし)として、私どもの村から常は二、三人、

用の多い時には八人まで、御所の掃除役を仰せつけられ、築地内に

部屋をいただいて日々出勤し、扶持もいただいておりました。年始

や八月一日には、未明から麻裃(あさがみしも)に御紋付きの箱提

灯を持ってご挨拶し、下され物がありました。奏者所では青緡(あお

ざし)銭三貫文、長橋局では白木綿一疋、台所では雑煮をいただき、

七日には七草餅、十五日には小豆粥、その他、五日、六日、十四日に

は穂長汁をいただきました。

「小法師」とは、普通は「若い僧侶」を意味する。福島県会津地方の民芸品「起き上がり小法師」がその例で、七転び八起きの縁起物として知られる。だが、ここでは「中世から近世にかけて、御所(ごしょ)の庭園の清掃や植栽をしていた賤民」を意味する。

京都の被差別部落の歴史に詳しい元京都文化短期大学教授の辻ミチ子によれば、蓮台野村の人たちは江戸時代には京都の奉行所の配下で働き、牢屋の番人もしていた。葬送や皮革の仕事に携わる人たちがいて、御所の掃除をする人たちもいた。

京都の御所には、正門の建礼門をはじめ六つの門がある。このうち、警護の武士や宮中に品物を納める業者が通ったのが西側の清所(せいしょ)門(冒頭の写真)で、蓮台野の人たちもこの門から出入りしていた。奏者所とは天皇への奏上を取り次ぐ部署、長橋局(つぼね)は女官長がいるところで、これらが小法師として働く人たちの窓口になった(図は御所の中央部分)。

次の第5段落には、新政府が発足して御所を京都から東京に移すことが決まり、それに伴って蓮台野の人たちも振り回されたことが記されている。

年頭に小法師より差し上げておりました藁箒(わらぼうき)は

例年、正月二日早朝に儀式があり、その飾り付けの一品でした。

これまでは年始と八朔(はっさく)に数家族が献上しておりま

した。昨年の巳年(明治二年)の春からたぶん廃止になるとの

ことでしたが、藁箒については旧例通り献上するようにとのご

沙汰がありましたので、そういたしております。昨年の冬のご

沙汰では、例年正月二日に差し上げていた藁箒のうち、天皇家

に献上いたします「七つの子」の祝いの分については東京に回

されるとのことですので、十二月十二日までに差し上げるよう

仰せつかり、期限通りに献納いたしました。

幕末の動乱から戊辰戦争へと至る過程で、倒幕の主力となったのは薩摩藩と長州藩である。薩摩の西郷隆盛と大久保利通(としみち)、長州の木戸孝允(たかよし)を「維新の三傑」と呼ぶのはそれを象徴するもので、これに土佐藩と肥前藩の有力者、尊王攘夷派の公家の岩倉具視(ともみ)や三条実美(さねとみ)らを加えた人たちが新政府の方針を決めていった。

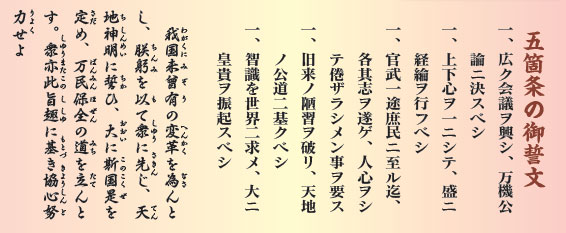

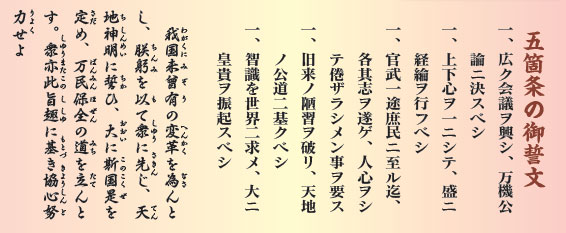

慶応4年3月(旧暦)に「五箇条の誓文」の素案の一部を削り、「旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ」という項目を加えて成案にしたのは木戸孝允とされる。この時、孝明天皇の後を継いで即位したばかりの睦仁(むつひと)は満15歳。政治の流れを左右する力はなかった。公家たちの強硬な反対を押し切り、天皇の江戸への行幸と遷都を決めたのも薩長土肥の面々だった。

遷都への抵抗があまりにも大きかったため、新政府は遷都ではなく、「東京奠都(てんと)」という表現を使った。遷都となると、古い都は廃される。一方、奠都は「新しい都を定める」という意味で、「帝都は東京と京都の二つである」というニュアンスを持つ。遷都に反対する公家と京都府民を難しい言葉を使って、なだめたのである。

御所が京都から東京に移るとなれば、蓮台野村の人たちにとっては一大事である。御所に献納していた藁箒(わらぼうき)のことを長々と書いているのは、この間の混乱と先行きへの不安を示すものだろう。江戸の浅草には、関東一円の穢多・非人を支配する弾左衛門(だんざえもん)という頭領がいた。弾左衛門は江戸幕府が長州征伐に乗り出せば、これに協力した。鳥羽・伏見の戦いの後も幕府軍に兵糧を出したりしたが、江戸城明け渡しと決まった途端、官軍に寝返って生き残りを図った。

天皇が江戸城に移った後、その城の掃除役は誰が勤めるのか。蓮台野の人たちと弾左衛門の配下との間で激しい綱引きが繰り広げられたはずである。この段落の「藁箒」についての記述は、両者の間で綱引きがあったことを間接的に示すものだろう(その結末を知りたいところだが、それに触れた文献はまだ見ていない)。

嘆願書の最後の段落にも、被差別部落の起源に関わる重要な記述がある。

私どもの村々の者は多くが殺業に携わってきましたが、仏教が

国内に広まるにつれて世間は殺生を忌み嫌うようになり、足利

幕府の頃、誰とは分かりませんが、穢多(えた)という字を付

けるようになったとのことです。『閑田耕筆』には穢多と称する

のは「餌取(えと)り」のこととあり、また『和名抄』では

「屠者恵止利」と記し、人倫漁猟の部に加えています。そし

て、穢多というのは屠者で今の漁師のことなどともあります

が、穢多と言えば人外異物のようにいやしめられ、とりわけ

町との交際もだんだんとすたれていったのは実に残念なこと

だと、村々の者たちは悲観しております。

仏教が日本に伝わり、広まったのは6世紀ごろとされる。これは歴史学者の間であまり異論がない。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先は仏教が広まるにつれて忌み嫌われるようになり、室町時代には「穢多」という字を付けられ、賤視されるようになっていった、と記している。これは「被差別部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断統治するため政治的に作られたもの」とする近世政治起源説を真っ向から否定する内容である。

近世政治起源説を唱えた大学の教授たちがそろって、この元右衛門の嘆願書に触れようとせず黙殺し続けたのは、ある意味、当然だったのかもしれない。また、私がこの嘆願書の存在に気づくまで何年もかかってしまったのも理由のないことではなかった。

最後の段落には、蓮台野を含む差別にさらされ続けた人たちの切ないまでの思いがあふれている。

今般の王政復古はありがたくも庶民を慈しむことを第一に

されるとのこと、恐れ多いことと存じております。とりわけ

旧弊を一掃されるとのことで、私どもの村々の者に至るまで

神州の民となりました。穢多という名称があるのは何とも嘆

かわしいことです。獣類や皮革の品物を取り扱う仕事をして

いる者もありますけれども、これもまた国家の一端を担う仕

事であります。田舎では多くの者は農業だけで暮らしており、

右のような品物を取り扱っている者はございません。なにと

ぞ、昔からの穢多という名分をなくし、士民と同じように取

り扱ってくださるよう伏して嘆願いたします。

近世政治起源説を唱えた研究者の多くはマルクス主義に基づく革命理論を支えとし、「被差別部落の人たちは労働者や農民と共に変革に起ち上がるべきだ」という信念を抱いていた。そのためには「やっかいな天皇制と被差別部落の関わり」については避けて通りたい。「豊臣秀吉や徳川家康が部落を作ったのだ」と唱える方が分かりやすい。その方が差別の解消を求める部落解放同盟にとっても都合が良かった。

歴史と真摯に向き合うことを放棄し、自らが信じるイデオロギーのために学問を利用する――そのような者たちが打ち立てた学説が峻厳な歴史の審判に耐えられるはずもなかった。1980年代以降に中世史や古代史の研究が進むにつれて学説として破綻し、見向きもされなくなったのは当然の報いと言うべきだろう。

だが、小学校や中学校で推進された「同和教育」で部落の歴史を学んだ人たちの中には、今でも「部落は近世になってから支配階級が政治的に作り出したもの」と信じている人が少なくない。社会に出てから被差別部落のことを学び直す機会は滅多にないからだ。

同和対策事業の一環として公金を使って教材を作り、誤ったことを長年にわたって教え続けた罪は償いようもない。これから長い時間をかけて誤りを正し、まっとうなことを広めていくしかない。イデオロギーにからめとられることの怖さをあらためて思う。

(敬称略)

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年5月29日)

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

【元右衛門の嘆願書の原文】

【参照】

*蓮台野の元右衛門の嘆願書についての前回のコラム12(末尾に連載の各回へのリンク)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

≪写真&図の説明≫

◎京都御所の清所門(せいしょもん)=「旅と歴史」サイトから

https://blog.goo.ne.jp/ogino_2006/e/05cdb4c28cef5a746e1fc5f8231fe0d4

◎御所の中央部にある奏者所と長橋局(伊藤之雄『明治天皇』から複写)

≪参考文献&サイト≫

◎辻ミチ子「近世 蓮台野村の歴史 ―甚右衛門から元右衛門―」(2009年度部落史連続講座講演録<京都部落問題研究資料センター>所収)

http://shiryo.suishinkyoukai.jp/kouza/k_pdf/2009.pdf

◎『京都の部落史 2近現代』(京都部落史研究所、1991年)

◎『有識故実から学ぶ 年中行事百科』(八條忠基、淡交社、2022年)

◎『明治天皇』(伊藤之雄、ミネルヴァ書房、2006年)

◎『明治天皇の生涯(上)』(童門冬二、三笠書房、1991年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

そういう目で、前回のコラムで紹介した京都・蓮台野の年寄、元右衛門(がんえもん)が出した嘆願書を読んだ時、にじみ出てくるものは何か。明治維新を機に「穢多(えた)という名分をなくしていただきたい」と願い出たこの文書の随所に、私は「篤実さ」を感じる。

嘆願書は、幕末の激動から戊辰戦争を経て発足した新政府に対して、明治3年(1870年)の初めに提出されたものだ。蓮台野の人々のルーツについて「私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました」と記し、東北から西に連れてこられた祖先が応神天皇や安康天皇の時代をどう生き抜いたかについて叙述した冒頭部分は、極めて興味深い。

これを「史実を踏まえた祖先の苦難の物語」と見るか、それとも「天皇との結び付きの古さを印象づけるための創作・捏造」と捉えるか。この点については、前回も指摘したように見解が分かれるところだろうが、その点はひとまず置いて、嘆願書の内容を筆者の現代語訳を通してさらに紹介したい。第4段落は次のように続く。

古くから小法師(こぼし)として、私どもの村から常は二、三人、

用の多い時には八人まで、御所の掃除役を仰せつけられ、築地内に

部屋をいただいて日々出勤し、扶持もいただいておりました。年始

や八月一日には、未明から麻裃(あさがみしも)に御紋付きの箱提

灯を持ってご挨拶し、下され物がありました。奏者所では青緡(あお

ざし)銭三貫文、長橋局では白木綿一疋、台所では雑煮をいただき、

七日には七草餅、十五日には小豆粥、その他、五日、六日、十四日に

は穂長汁をいただきました。

「小法師」とは、普通は「若い僧侶」を意味する。福島県会津地方の民芸品「起き上がり小法師」がその例で、七転び八起きの縁起物として知られる。だが、ここでは「中世から近世にかけて、御所(ごしょ)の庭園の清掃や植栽をしていた賤民」を意味する。

京都の被差別部落の歴史に詳しい元京都文化短期大学教授の辻ミチ子によれば、蓮台野村の人たちは江戸時代には京都の奉行所の配下で働き、牢屋の番人もしていた。葬送や皮革の仕事に携わる人たちがいて、御所の掃除をする人たちもいた。

京都の御所には、正門の建礼門をはじめ六つの門がある。このうち、警護の武士や宮中に品物を納める業者が通ったのが西側の清所(せいしょ)門(冒頭の写真)で、蓮台野の人たちもこの門から出入りしていた。奏者所とは天皇への奏上を取り次ぐ部署、長橋局(つぼね)は女官長がいるところで、これらが小法師として働く人たちの窓口になった(図は御所の中央部分)。

次の第5段落には、新政府が発足して御所を京都から東京に移すことが決まり、それに伴って蓮台野の人たちも振り回されたことが記されている。

年頭に小法師より差し上げておりました藁箒(わらぼうき)は

例年、正月二日早朝に儀式があり、その飾り付けの一品でした。

これまでは年始と八朔(はっさく)に数家族が献上しておりま

した。昨年の巳年(明治二年)の春からたぶん廃止になるとの

ことでしたが、藁箒については旧例通り献上するようにとのご

沙汰がありましたので、そういたしております。昨年の冬のご

沙汰では、例年正月二日に差し上げていた藁箒のうち、天皇家

に献上いたします「七つの子」の祝いの分については東京に回

されるとのことですので、十二月十二日までに差し上げるよう

仰せつかり、期限通りに献納いたしました。

幕末の動乱から戊辰戦争へと至る過程で、倒幕の主力となったのは薩摩藩と長州藩である。薩摩の西郷隆盛と大久保利通(としみち)、長州の木戸孝允(たかよし)を「維新の三傑」と呼ぶのはそれを象徴するもので、これに土佐藩と肥前藩の有力者、尊王攘夷派の公家の岩倉具視(ともみ)や三条実美(さねとみ)らを加えた人たちが新政府の方針を決めていった。

慶応4年3月(旧暦)に「五箇条の誓文」の素案の一部を削り、「旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ」という項目を加えて成案にしたのは木戸孝允とされる。この時、孝明天皇の後を継いで即位したばかりの睦仁(むつひと)は満15歳。政治の流れを左右する力はなかった。公家たちの強硬な反対を押し切り、天皇の江戸への行幸と遷都を決めたのも薩長土肥の面々だった。

遷都への抵抗があまりにも大きかったため、新政府は遷都ではなく、「東京奠都(てんと)」という表現を使った。遷都となると、古い都は廃される。一方、奠都は「新しい都を定める」という意味で、「帝都は東京と京都の二つである」というニュアンスを持つ。遷都に反対する公家と京都府民を難しい言葉を使って、なだめたのである。

御所が京都から東京に移るとなれば、蓮台野村の人たちにとっては一大事である。御所に献納していた藁箒(わらぼうき)のことを長々と書いているのは、この間の混乱と先行きへの不安を示すものだろう。江戸の浅草には、関東一円の穢多・非人を支配する弾左衛門(だんざえもん)という頭領がいた。弾左衛門は江戸幕府が長州征伐に乗り出せば、これに協力した。鳥羽・伏見の戦いの後も幕府軍に兵糧を出したりしたが、江戸城明け渡しと決まった途端、官軍に寝返って生き残りを図った。

天皇が江戸城に移った後、その城の掃除役は誰が勤めるのか。蓮台野の人たちと弾左衛門の配下との間で激しい綱引きが繰り広げられたはずである。この段落の「藁箒」についての記述は、両者の間で綱引きがあったことを間接的に示すものだろう(その結末を知りたいところだが、それに触れた文献はまだ見ていない)。

嘆願書の最後の段落にも、被差別部落の起源に関わる重要な記述がある。

私どもの村々の者は多くが殺業に携わってきましたが、仏教が

国内に広まるにつれて世間は殺生を忌み嫌うようになり、足利

幕府の頃、誰とは分かりませんが、穢多(えた)という字を付

けるようになったとのことです。『閑田耕筆』には穢多と称する

のは「餌取(えと)り」のこととあり、また『和名抄』では

「屠者恵止利」と記し、人倫漁猟の部に加えています。そし

て、穢多というのは屠者で今の漁師のことなどともあります

が、穢多と言えば人外異物のようにいやしめられ、とりわけ

町との交際もだんだんとすたれていったのは実に残念なこと

だと、村々の者たちは悲観しております。

仏教が日本に伝わり、広まったのは6世紀ごろとされる。これは歴史学者の間であまり異論がない。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先は仏教が広まるにつれて忌み嫌われるようになり、室町時代には「穢多」という字を付けられ、賤視されるようになっていった、と記している。これは「被差別部落は戦国末期から江戸時代にかけて、民衆を分断統治するため政治的に作られたもの」とする近世政治起源説を真っ向から否定する内容である。

近世政治起源説を唱えた大学の教授たちがそろって、この元右衛門の嘆願書に触れようとせず黙殺し続けたのは、ある意味、当然だったのかもしれない。また、私がこの嘆願書の存在に気づくまで何年もかかってしまったのも理由のないことではなかった。

最後の段落には、蓮台野を含む差別にさらされ続けた人たちの切ないまでの思いがあふれている。

今般の王政復古はありがたくも庶民を慈しむことを第一に

されるとのこと、恐れ多いことと存じております。とりわけ

旧弊を一掃されるとのことで、私どもの村々の者に至るまで

神州の民となりました。穢多という名称があるのは何とも嘆

かわしいことです。獣類や皮革の品物を取り扱う仕事をして

いる者もありますけれども、これもまた国家の一端を担う仕

事であります。田舎では多くの者は農業だけで暮らしており、

右のような品物を取り扱っている者はございません。なにと

ぞ、昔からの穢多という名分をなくし、士民と同じように取

り扱ってくださるよう伏して嘆願いたします。

近世政治起源説を唱えた研究者の多くはマルクス主義に基づく革命理論を支えとし、「被差別部落の人たちは労働者や農民と共に変革に起ち上がるべきだ」という信念を抱いていた。そのためには「やっかいな天皇制と被差別部落の関わり」については避けて通りたい。「豊臣秀吉や徳川家康が部落を作ったのだ」と唱える方が分かりやすい。その方が差別の解消を求める部落解放同盟にとっても都合が良かった。

歴史と真摯に向き合うことを放棄し、自らが信じるイデオロギーのために学問を利用する――そのような者たちが打ち立てた学説が峻厳な歴史の審判に耐えられるはずもなかった。1980年代以降に中世史や古代史の研究が進むにつれて学説として破綻し、見向きもされなくなったのは当然の報いと言うべきだろう。

だが、小学校や中学校で推進された「同和教育」で部落の歴史を学んだ人たちの中には、今でも「部落は近世になってから支配階級が政治的に作り出したもの」と信じている人が少なくない。社会に出てから被差別部落のことを学び直す機会は滅多にないからだ。

同和対策事業の一環として公金を使って教材を作り、誤ったことを長年にわたって教え続けた罪は償いようもない。これから長い時間をかけて誤りを正し、まっとうなことを広めていくしかない。イデオロギーにからめとられることの怖さをあらためて思う。

(敬称略)

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出:調査報道サイト「ハンター」(2025年5月29日)

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】

【元右衛門の嘆願書の原文】

【参照】

*蓮台野の元右衛門の嘆願書についての前回のコラム12(末尾に連載の各回へのリンク)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

≪写真&図の説明≫

◎京都御所の清所門(せいしょもん)=「旅と歴史」サイトから

https://blog.goo.ne.jp/ogino_2006/e/05cdb4c28cef5a746e1fc5f8231fe0d4

◎御所の中央部にある奏者所と長橋局(伊藤之雄『明治天皇』から複写)

≪参考文献&サイト≫

◎辻ミチ子「近世 蓮台野村の歴史 ―甚右衛門から元右衛門―」(2009年度部落史連続講座講演録<京都部落問題研究資料センター>所収)

http://shiryo.suishinkyoukai.jp/kouza/k_pdf/2009.pdf

◎『京都の部落史 2近現代』(京都部落史研究所、1991年)

◎『有識故実から学ぶ 年中行事百科』(八條忠基、淡交社、2022年)

◎『明治天皇』(伊藤之雄、ミネルヴァ書房、2006年)

◎『明治天皇の生涯(上)』(童門冬二、三笠書房、1991年)

◎『最後の弾左衛門 十三代の維新』(塩見鮮一郎、河出書房新社、2018年)

森友学園では幼稚園児に毎朝、君が代を歌わせ、戦前の教育勅語を復唱させていた。安倍晋三首相の昭恵夫人が2014年春に訪問した際には、籠池(かごいけ)泰典理事長が「どんな首相ですか」と問い、園児が「日本を守ってくれる人」と答えると、昭恵夫人は「ちゃんと伝えます」と感涙にむせんだという。

その森友学園が小学校の建設を計画し、昭恵夫人は名誉校長を引き受けた。学園が9億円余りの国有地を格安で払い下げてもらったのは2016年、その疑惑が表面化したのは翌2017年の2月だった。メディアが「森友疑惑」と大々的に報道し、国会も大騒ぎになった。おさらいしておくと、一連の報道や調査で明らかになった事実は以下の通りである。

▽2015年9月3日 安倍首相が財務省の岡本薫明官房長と迫田英典理財局長と面会

9月4日 国会が安保法制の法案審議で紛糾する中、安倍首相は大阪に

出張し、公明党の冬柴鉄三・元国交相の次男でコンサルタント

会社を経営する冬柴大(ひろし)氏と会食(写真参照)

9月5日 明恵夫人が森本学園経営の塚本幼稚園で講演

▽2016年6月20日 国が森友学園と大阪府豊中市の国有地の売買契約を締結

▽2017年2月8日 木村真・豊中市議が国有地売却に関して情報公開を求める訴訟を

起こし、直後に記者会見。森友学園疑惑が表面化した

2月17日 衆議院予算委員会で安倍首相が「私や妻がこの国有地払い下げに

もし関わっていたのであれば、総理大臣をやめる」と言明

2月23日 安倍晋三事務所が森友学園に昭恵夫人の名誉校長辞任を伝える

2月24日 衆議院予算委員会で佐川宣寿理財局長が「記録は廃棄した」と

答弁。2月下旬から4月にかけて、財務省は関係文書を改竄

▽2018年3月2日 朝日新聞が「森友文書 書き換えの疑い」と報道

3月7日 国有地売却文書の改竄に関わった近畿財務局の赤木俊夫氏が自死

5月31日 大阪地検、背任罪などで告発された迫田、佐川両氏らを不起訴処分

▽2020年3月18日 妻の赤木雅子氏が国と佐川元理財局長を相手に損害賠償請求訴訟を

起こす

▽2021年12月15日 国側が請求を認め、損害賠償請求訴訟を終結させる

▽2023年9月14日 森友関連文書の改竄に関する行政文書の開示を求める訴訟で

大阪地裁は請求棄却の判決

▽2025年1月30日 大阪高裁は地裁の判決を覆し、関係文書の開示を命じる。石破

政権は最高裁に上告せず、開示を決定

こうした経過を振り返って、あらためて思うのは「安倍首相とその意を体して動き回った財務省の幹部たちは、何と姑息で卑劣なのか」ということだ。安倍首相は自らと妻の関与が明らかになっても、首相の座を退くことはなかった。「乗り切れる」と見ていたのだろう。

実際、財務官僚たちはあらゆる手を尽くして、疑惑が事件になるのを防いだ。財務省の佐川理財局長に至っては、自らの関与について国会で証言を求められると、「捜査に関わることなので答弁を控えさせていただきます」と証言を拒み通し、国税庁長官に栄転した。背任罪や虚偽公文書作成罪などで告発を受けた検察当局は、佐川氏を含む全員を「嫌疑不十分」あるいは「嫌疑なし」として不起訴処分にした。

確かに、財務省は不都合な文書を削除して、丸く収まるような文書に改竄しただけだ。「虚偽の内容の公文書」を作ったわけではない。背任罪に問うためには、「故意に国庫に損害を与えようとした」ということを立証しなければならない。これはハードルが極めて高いので、背任罪にも問えない。財務官僚たちは「法律のプロ中のプロ」である。どのように立ち回れば、犯罪にならないか、十分に検討したうえで対処している。

それでも、文書の改竄を命じられた末に命を絶った赤木俊夫さんの妻雅子さんはあきらめることなく、事実を明らかにするために闘い続けた。そして、今年の1月、森友疑惑の発覚から8年たって、ようやく関連文書の全面開示を勝ち取った。開示対象の文書は、紙の資料が17万枚以上、電子データファイルが数万件とされる。4月に第1弾として約2200枚が開示された。これから順次、残りの文書が公開される。

だが、闘いはまだまだ続く。第1弾の開示文書ですら、肝心の部分は欠落している。「なぜか」という問いに、財務省は「廃棄したためない」と答えた。すでに2018年の段階で、国会で「一部廃棄した」と答弁している。「廃棄しているため文書はない。従って公開できない」というわけだ。

法律の専門家に意見を求めたら、「ないんだから、どうしようもないね」という。自分たちに都合の悪い文書を廃棄しておいて、「公開できません」と開き直っても、とがめようがないという。これでは、情報公開制度の意義が著しく損なわれる。「公開請求されそうな文書は早めにシュレッダーにかけてしまえ」というのがまかり通ってしまうからだ。

「公務員が作った文書はすべて納税者のものであり、国家機密や外交、安全保障にかかわる機微な情報以外は、原則として公開しなければならない」という情報公開制度の根幹が崩れる。財務官僚たちの対応は天にツバする行為と言うしかない。

そういう許しがたい行為は「厳罰をもって臨むべし」と思うのだが、刑法などで処罰することはできないのだという。虚偽公文書作成罪や背任罪は上述のような理由で無理だ。公務員職権濫用罪もしくは公用文書等毀棄罪を適用できる「可能性」はあるが、どちらも3年から5年で公訴時効が成立する。

2018年の国会答弁で、財務省側は「関係文書の一部は破棄した」と明らかにしているので、どちらもとっくに時効が成立している。おそらく、この国会答弁も「時効の起算点」をはっきりさせておく、という意図があったのだろう。

「行政文書を適正に管理するため」という名目で、2009年に公文書管理法が制定されたが、この法律には罰則がない。「だめですよ」と懲戒処分を下せるだけだ。刑法も行政法も「官僚に優しく、官僚が使いやすいように」できている。

「公務員は全体の奉仕者である」という憲法15条も、「すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない」という国家公務員法96条もどこ吹く風。彼らの本音は「権力を握る者への奉仕者として、自分の利益のために勤務する」といったところか。

繰り言を重ねても意味はない。どんなに厳しい道でも、あきらめることなく、赤木雅子さんのように立ち上がり、「開かれた社会への道」を切り拓いていくしかない。官僚機構の中にも心ある人たちはいる、と信じたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信 130」 2025年5月13日

【森友問題に関する筆者のコラム一覧】

1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)

2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)

3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)

4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)

5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)

6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)

7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)

8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)

9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)

≪写真説明とSource≫

◎森友学園の塚本幼稚園で園児に囲まれる安倍昭恵夫人

◎2015年9月4日、大阪の料理店「かき鉄」で会食する安倍晋三首相と冬柴大氏(右端、後ろ姿)。首相の左隣が今井尚哉首相秘書官(情報サイト阿修羅)

≪参考記事&サイト≫

◎昭恵夫人が森友学園の幼稚園を訪ねた際のエピソード(産経新聞のサイト)

◎安倍首相、夫人が大阪の小学校の名誉校長を辞任(ロイター、2017年2月24日)

https://jp.reuters.com/article/world/-idUSKBN16306R/

◎ウィキペディア「佐川宣寿(のぶひさ)」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E5%B7%9D%E5%AE%A3%E5%AF%BF

◎ウィキペディア「森友学園問題」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%8F%8B%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%95%8F%E9%A1%8C

◎大阪地検特捜部の不起訴処分についてのコメント(政府の公文書のあり方を問う弁護士・研究者の会)

https://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7679/

◎服務の根本基準(人事院のサイト)

https://www.jinji.go.jp/content/900018089.pdf

◎森友文書の不開示決定を取り消した大阪高裁判決の記事(2025年1月30日、日経電子版)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2721P0X20C25A1000000/

◎「森友開示文書に欠落」と報じた新聞各紙の記事(2025年5月10日付)

その森友学園が小学校の建設を計画し、昭恵夫人は名誉校長を引き受けた。学園が9億円余りの国有地を格安で払い下げてもらったのは2016年、その疑惑が表面化したのは翌2017年の2月だった。メディアが「森友疑惑」と大々的に報道し、国会も大騒ぎになった。おさらいしておくと、一連の報道や調査で明らかになった事実は以下の通りである。

▽2015年9月3日 安倍首相が財務省の岡本薫明官房長と迫田英典理財局長と面会

9月4日 国会が安保法制の法案審議で紛糾する中、安倍首相は大阪に

出張し、公明党の冬柴鉄三・元国交相の次男でコンサルタント

会社を経営する冬柴大(ひろし)氏と会食(写真参照)

9月5日 明恵夫人が森本学園経営の塚本幼稚園で講演

▽2016年6月20日 国が森友学園と大阪府豊中市の国有地の売買契約を締結

▽2017年2月8日 木村真・豊中市議が国有地売却に関して情報公開を求める訴訟を

起こし、直後に記者会見。森友学園疑惑が表面化した

2月17日 衆議院予算委員会で安倍首相が「私や妻がこの国有地払い下げに

もし関わっていたのであれば、総理大臣をやめる」と言明

2月23日 安倍晋三事務所が森友学園に昭恵夫人の名誉校長辞任を伝える

2月24日 衆議院予算委員会で佐川宣寿理財局長が「記録は廃棄した」と

答弁。2月下旬から4月にかけて、財務省は関係文書を改竄

▽2018年3月2日 朝日新聞が「森友文書 書き換えの疑い」と報道

3月7日 国有地売却文書の改竄に関わった近畿財務局の赤木俊夫氏が自死

5月31日 大阪地検、背任罪などで告発された迫田、佐川両氏らを不起訴処分

▽2020年3月18日 妻の赤木雅子氏が国と佐川元理財局長を相手に損害賠償請求訴訟を

起こす

▽2021年12月15日 国側が請求を認め、損害賠償請求訴訟を終結させる

▽2023年9月14日 森友関連文書の改竄に関する行政文書の開示を求める訴訟で

大阪地裁は請求棄却の判決

▽2025年1月30日 大阪高裁は地裁の判決を覆し、関係文書の開示を命じる。石破

政権は最高裁に上告せず、開示を決定

こうした経過を振り返って、あらためて思うのは「安倍首相とその意を体して動き回った財務省の幹部たちは、何と姑息で卑劣なのか」ということだ。安倍首相は自らと妻の関与が明らかになっても、首相の座を退くことはなかった。「乗り切れる」と見ていたのだろう。

実際、財務官僚たちはあらゆる手を尽くして、疑惑が事件になるのを防いだ。財務省の佐川理財局長に至っては、自らの関与について国会で証言を求められると、「捜査に関わることなので答弁を控えさせていただきます」と証言を拒み通し、国税庁長官に栄転した。背任罪や虚偽公文書作成罪などで告発を受けた検察当局は、佐川氏を含む全員を「嫌疑不十分」あるいは「嫌疑なし」として不起訴処分にした。

確かに、財務省は不都合な文書を削除して、丸く収まるような文書に改竄しただけだ。「虚偽の内容の公文書」を作ったわけではない。背任罪に問うためには、「故意に国庫に損害を与えようとした」ということを立証しなければならない。これはハードルが極めて高いので、背任罪にも問えない。財務官僚たちは「法律のプロ中のプロ」である。どのように立ち回れば、犯罪にならないか、十分に検討したうえで対処している。

それでも、文書の改竄を命じられた末に命を絶った赤木俊夫さんの妻雅子さんはあきらめることなく、事実を明らかにするために闘い続けた。そして、今年の1月、森友疑惑の発覚から8年たって、ようやく関連文書の全面開示を勝ち取った。開示対象の文書は、紙の資料が17万枚以上、電子データファイルが数万件とされる。4月に第1弾として約2200枚が開示された。これから順次、残りの文書が公開される。

だが、闘いはまだまだ続く。第1弾の開示文書ですら、肝心の部分は欠落している。「なぜか」という問いに、財務省は「廃棄したためない」と答えた。すでに2018年の段階で、国会で「一部廃棄した」と答弁している。「廃棄しているため文書はない。従って公開できない」というわけだ。

法律の専門家に意見を求めたら、「ないんだから、どうしようもないね」という。自分たちに都合の悪い文書を廃棄しておいて、「公開できません」と開き直っても、とがめようがないという。これでは、情報公開制度の意義が著しく損なわれる。「公開請求されそうな文書は早めにシュレッダーにかけてしまえ」というのがまかり通ってしまうからだ。

「公務員が作った文書はすべて納税者のものであり、国家機密や外交、安全保障にかかわる機微な情報以外は、原則として公開しなければならない」という情報公開制度の根幹が崩れる。財務官僚たちの対応は天にツバする行為と言うしかない。

そういう許しがたい行為は「厳罰をもって臨むべし」と思うのだが、刑法などで処罰することはできないのだという。虚偽公文書作成罪や背任罪は上述のような理由で無理だ。公務員職権濫用罪もしくは公用文書等毀棄罪を適用できる「可能性」はあるが、どちらも3年から5年で公訴時効が成立する。

2018年の国会答弁で、財務省側は「関係文書の一部は破棄した」と明らかにしているので、どちらもとっくに時効が成立している。おそらく、この国会答弁も「時効の起算点」をはっきりさせておく、という意図があったのだろう。

「行政文書を適正に管理するため」という名目で、2009年に公文書管理法が制定されたが、この法律には罰則がない。「だめですよ」と懲戒処分を下せるだけだ。刑法も行政法も「官僚に優しく、官僚が使いやすいように」できている。

「公務員は全体の奉仕者である」という憲法15条も、「すべて職員は国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない」という国家公務員法96条もどこ吹く風。彼らの本音は「権力を握る者への奉仕者として、自分の利益のために勤務する」といったところか。

繰り言を重ねても意味はない。どんなに厳しい道でも、あきらめることなく、赤木雅子さんのように立ち上がり、「開かれた社会への道」を切り拓いていくしかない。官僚機構の中にも心ある人たちはいる、と信じたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*メールマガジン「風切通信 130」 2025年5月13日

【森友問題に関する筆者のコラム一覧】

1森友学園問題のキーマンと疑惑の3日間(ブナの森「風切通信」 2017年3月10日)

2森友学園問題で公明党が沈黙する理由(情報屋台 2017年3月14日)

3森友疑惑は思想事件である、との卓見(2017年3月22日)

4森友問題、8億円値引きの核心に迫るリポート(2017年4月12日)

5中国の故事「天網恢恢」を思い起こさせる展開(2018年3月12日)

6何罪で起訴可能か、検察の悩みは深い(2018年3月16日)

7これこそ、森友問題の謎を解く補助線か(2018年3月26日)

8嘘に嘘を重ね、一国の宰相が落ちてゆく(2018年4月12日)

9卑劣な人間をかばい続ける国家(2022年11月26日)

≪写真説明とSource≫

◎森友学園の塚本幼稚園で園児に囲まれる安倍昭恵夫人

◎2015年9月4日、大阪の料理店「かき鉄」で会食する安倍晋三首相と冬柴大氏(右端、後ろ姿)。首相の左隣が今井尚哉首相秘書官(情報サイト阿修羅)

≪参考記事&サイト≫

◎昭恵夫人が森友学園の幼稚園を訪ねた際のエピソード(産経新聞のサイト)

◎安倍首相、夫人が大阪の小学校の名誉校長を辞任(ロイター、2017年2月24日)

https://jp.reuters.com/article/world/-idUSKBN16306R/

◎ウィキペディア「佐川宣寿(のぶひさ)」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E5%B7%9D%E5%AE%A3%E5%AF%BF

◎ウィキペディア「森友学園問題」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E5%8F%8B%E5%AD%A6%E5%9C%92%E5%95%8F%E9%A1%8C

◎大阪地検特捜部の不起訴処分についてのコメント(政府の公文書のあり方を問う弁護士・研究者の会)

https://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7679/

◎服務の根本基準(人事院のサイト)

https://www.jinji.go.jp/content/900018089.pdf

◎森友文書の不開示決定を取り消した大阪高裁判決の記事(2025年1月30日、日経電子版)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2721P0X20C25A1000000/

◎「森友開示文書に欠落」と報じた新聞各紙の記事(2025年5月10日付)

新春の都大路を駆け抜ける京都女子駅伝は、とてもユニークな駅伝大会だ。都道府県ごとにチームを組み、9区間42.195キロでたすきをつなぐのだが、社会人や大学生のトップランナーだけでなく、中学生や高校生が走る区間がいくつもある。

伸び盛りの選手に刺激を与え、その背中を押してあげたい、との思いが感じられる。2023年の大会では、岡山チームの中学3年生、ドルーリー朱瑛里(しぇり)が17人抜きの快走で区間新記録をマークし、「陸上界のニューヒロイン候補」と話題をさらった。

京都女子駅伝は西京極の陸上競技場からスタートし、西大路通を北上して衣笠校前でたすきをつなぐ。第2区のランナーは左手奥に金閣寺がある地点を過ぎると、右折して北大路通に入り、ほどなく千本通との交差点にさしかかる。この交差点の周辺が、かつて「蓮台野(れんだいの)」と呼ばれた地域である。

「蓮台」とはハスの花をかたどった仏像の台座のことだ。極楽浄土に往生する者が身を託すもので、転じて葬送を意味する。平安の昔から、蓮台野は東の鳥辺野(とりべの)、西の化野(あだしの)とともに北の葬送地として知られていた。化野は庶民、鳥辺野は裕福な人たちが葬られたところ、そして蓮台野は皇族の葬送地であった。後冷泉天皇や近衛天皇の火葬塚が残っており、今も宮内庁書陵部の陵墓資料に記されている。

この地で蓮台野の人たちは代々、御所の庭園の手入れや清掃に加え、皇族の葬送の仕事を担ってきた。その西側に紙屋川が流れていることから、皮なめしを業とする人たちも暮らしていた。なめし作業には流れる水が欠かせないからだ。蓮台野村は同じ京都の天部(あまべ)村や六条村、大阪の渡辺村などとともに、畿内でよく知られた被差別部落の一つだった。

◇ ◇

長い間さげすまれ、虐げられてきた人々にとって、明治維新は「新しい夜明け」を感じさせる出来事であり、新政府に寄せる期待には並々ならぬものがあった。とりわけ、五箇条の誓文に盛り込まれた「旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」という言葉に目を見張った。差別から抜け出す道が開かれた、と受けとめたのである。

明治3年(1870年)、蓮台野村の年寄(取りまとめ役)、元右衛門(がんえもん)は新政府にあてて、賤称の廃止を求める嘆願書を出した。京都の被差別部落の人たちの総意を踏まえた嘆願と見ていいだろう。嘆願書は次のような文章で始まる。

乍恐奉歎願候口上書

一昨辰年八月 元右衛門より供奉願書奉差上候節

由緒有増奉申上候通り

私共類村義 在昔は奥羽之土民に御座候 尤其辺

総而被為称東夷 王化に不奉復者も有之

遂に日本武尊 御征伐被為在之 其御凱陣之砌

御連帰り扈従候處 伊勢神宮に被為留置

夫より当時之帝 御鳳闕左右に被為近候事

日本書紀とも御座候

漢文調の難解な文章である。この調子で最後まで続く(末尾に全文を添付)。3年前の秋、東京の国立国会図書館を訪ね、この嘆願書が採録されている本を閲覧して複写したが、漢文の素養のない私のような者には到底、読みこなせなかった。その後、京都の蓮台野を訪ね、地元の歴史に詳しい方々に教えを請うた。並行して日本書紀や古事記、関連する文献に目を通して、ようやく内容を理解できるようになった。冒頭部分の現代語訳は次の通りである。

恐れながら嘆願奉り候口上書

一昨年の辰年(慶応四年)八月に元右衛門より行幸に

お供させていただきたいとの願書を差し上げました際、

私どもの由緒につきましてあらまし申し上げました通り、

私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました。

もっとも、その辺りでは総じて東夷と称され、

天皇に従わない者もありましたが、日本武尊(やまと

たけるのみこと)が征伐なされ、凱旋の際に連れて

帰られ、これに付き従いましたところ、伊勢神宮に

留め置かれました。

その後、当時の帝が宮城の門の左右に配置なされた、と

日本書紀に記されています。

衝撃的な内容だった。「私たちの先祖は古代の東北で蝦夷(えみし)と呼ばれた土民です。日本武尊に征伐され、西に連れてこられた者たちです」と記しているのだ。日本書紀の巻7「景行天皇 40年の条」には、確かに日本武尊が陸奥に遠征し、捕虜にした蝦夷を伊勢神宮に献上した、と書いてある。

もちろん、研究者の多くが「日本書紀に記された初期の天皇についての事績は神話もしくは伝説であり、史実と受けとめるわけにはいかない」と解釈していることは承知している。では、何代目の天皇から実在したと考えるのか。これは難問のようで、(1)第10代の崇神天皇(約2000年前)以降、(2)第15代の応神天皇(3世紀)以降、(3)第26代の継体天皇(6世紀)以降、と見解が分かれ、いまだに決着がついていない。日本武尊についても、ほとんどの専門家は「何人かの事績を重ね合わせて創作した伝説上の人物」と見ている。

とはいえ、畿内の朝廷勢力が東北の蝦夷と「38年戦争」と呼ばれる長い戦争を繰り広げ、帰順した者や捕虜を多数、西に移送したことについては歴史家の間で異論がない(連載1参照)。自分たちのルーツについてしたためた嘆願書の冒頭部分は、日本武尊という固有名詞を除けば、史実を伝えている可能性がある。嘆願書の内容を以下、現代語訳で紹介していく。第2段落は次のように続く。

応神天皇が国境を定められた時、播磨国神崎郡瓦村崗のあたりで

川上から青菜が流れ下ってきたので、伊許自別命(いこじわけの

みこと)に調べさせたところ、(川上に住む者たちは)「日本武尊

に帰順した者たちです」との報告がありました。天皇は日本武尊の

功績を思われて、伊許自別命に佐伯の姓を下賜し、その地を治める

よう命じられた、と新撰姓氏録(しょうじろく)などにあります。

その時から(私どもは)佐伯部になったということです。

「新撰姓氏録」とは平安時代の初期、嵯峨天皇の時代に編纂された古代の氏族名鑑である。畿内に住む1,182氏を皇別、神別、諸蕃に分類し、その祖先について叙述している。伊許自別命はその中に登場し、応神天皇に報告した内容についても詳しく書いてある。川上に住む者たちは「我らは日本武尊が東夷を平定した時に捕虜になった蝦夷の後裔です。針間(播磨)、阿芸(安芸)、阿波、讃岐、伊予などに散り散りに移され、今ここにいます」と答えたのだという。「佐伯部になった」とは、「佐伯の姓をたまわった伊許自別命の配下になった」ということだろう。

元右衛門の嘆願書の中で私がもっとも瞠目したのは、次の第3段落だ。安康天皇と次の雄略天皇の時代(5世紀)に皇位継承をめぐって血みどろの争いが繰り広げられた。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先がその争いに巻き込まれて「忠死した」と書いている。

仁徳天皇の時代に天皇の憎しみを被り、五カ国に散り散りになり

ました。その後、安康天皇の時代に私たちの祖先は(市辺押磐)

皇子の警護役である佐伯部仲子(なかちこ)に仕え、近江国

来田綿(くたわた)の蚊屋野(かやの)に付き従い、忠死した

者もおります。仁賢天皇の時には、国郡に散らばった佐伯部を

捜し求められたことも日本書紀に記されています。

この内容を読み解くために、私は日本書紀の関連部分を熟読した。「なんとすさまじい権力闘争であることか」と、うなってしまった。日本書紀に基づいて要約すれば、権力闘争は次のようなものだった。

安康天皇は大草香皇子の妹を大泊瀬皇子(おおはつせのみこ=のちの雄略天皇)に嫁がせようとし、大草香皇子はこれを承諾した。ところが、使いの者は大草香皇子が返礼として献上した宝物をわがものにしたうえで、「妹を差し出すことはできないと固辞した」とウソの報告をした。安康天皇は激怒し、大草香皇子を殺害してその妹を大泊瀬皇子に嫁がせた。しかも、寡婦となった大草香皇子の妻を宮中に入れて妃(きさき)にした。

妃には眉輪王(まよわのおおきみ)という連れ子(大草香皇子の実子)がいた。幼い眉輪王は自分の父親が罪なくして殺されたことを知り、酔って寝ている安康天皇を刺し殺してしまった。これを知った大泊瀬皇子は「自分の兄弟たちが背後にいるのではないか」と疑い、皇位継承でライバルになる可能性のある兄弟を眉輪王ともども次々に攻め殺した。

大泊瀬皇子はさらに、いとこで有力な後継候補だった市辺押磐皇子(いちのべのおしはのみこ)を狩りに誘い出し、近江の来田綿(くたわた)の蚊屋野という所で射殺してしまう。その際に、警護役を務めていた佐伯部仲子(なかちこ)と従者たちも皆殺しにした。嘆願書に「忠死」とあるのは、「殺された従者たちの中に私たちの祖先もいた」と言っているのである。

ライバルを一掃して、大泊瀬皇子は即位して雄略天皇になる。次いでその皇子が清寧天皇になるが、清寧天皇には子がなく、謀殺された市辺押磐皇子の息子が皇位を継いで顕宗(けんぞう)天皇となった。天皇は「雄略天皇の墓を壊し、遺骨を砕いて投げ散らしたい」と復讐に燃えるが、兄にいさめられて思いとどまる。その兄が次の仁賢天皇になり、各地に散らばって隠れていた佐伯部の人たちを捜し求めてねぎらった――壮絶な物語である。

嘆願書のこの段落には、もう一つ注目すべきことがある。蓮台野の祖先が「皇子の警護役に付き従い、忠死した」と記している点である。冒頭で書いたように、蓮台野の人たちは「御所の庭園の手入れや清掃」をしていたが、これは「平時の仕事」だろう。いったん事あれば、彼らは皇族を警護する舎人(とねり)の私兵として、武器を持って戦ったと考えるのが自然だ。「忠死」はそのことを意味しているのではないか。

朝廷勢力と長く戦い続けた古代東北の蝦夷は、戦闘力がきわめて高いことで知られた(連載3参照)。帰順した者や捕虜となった蝦夷の一部は、防人(さきもり)として大宰府や対馬などに配置されている。とするなら、畿内に移送された者の中にも、皇族や貴族の「私兵」として使われた者がいた、と考えるのが自然だ。蝦夷たちは権力を握る者たちにすがり、忠誠を誓って生き延びるしかなかったのだから。

◇ ◇

元右衛門の嘆願書は、自分たちのルーツについて叙述した後、祖先が御所でどのような役割を果たしてきたかを事細かく記している。そのうえで「今般の王政復古はありがたいことです」「私どもも神州の民となりました」「なにとぞ、穢多という名分をなくしてください」と結んでいる。

問題は、この嘆願書をどう見るかだ。史実を踏まえた信憑性の高い文書と考えるか。それとも、日本書紀や新撰姓氏録などの文献に造詣の深い者による「捏造文書」と捉えるのか。見方によって、この嘆願書の価値はまるで違ってくる。

戦前、戦後を通して、部落史の専門家の多くは「被差別部落は民衆を分断するため、近世になってから政治的に作られたもの」と唱え、この嘆願書の祖先に触れた部分に目を向けようとしなかった。嘆願書が史実に基づくものなら、彼らが唱えた「近世政治起源説」はたちまち瓦解してしまう。ゆえに、黙殺した。

部落の歴史や起源に関する本や資料をいくら読んでも元右衛門の嘆願書がなかなか出てこないのは当然のことで、この嘆願書にたどり着くまでずいぶん長くかかってしまった。

京都大学や立命館大学、大阪市立大学の教授たちが唱え、打ち固めていった近世政治起源説はその後、中世史や古代史の研究が進むにつれて揺らぎ、やがて破綻した。今では信じる者はほとんどいない(連載?参照)。被差別部落のルーツを古代東北の蝦夷と結びつけて考える説を「俗説」あるいは「妄説」として退けた彼らの説こそ「珍説」であり、検証に耐えられない代物だった。

これまでの学説に囚われず、曇りのない目でこの嘆願書を見つめ直せば、被差別部落のルーツについての新しい知見が得られるのではないか。次回以降、この嘆願書の持つ意味をさらに探っていきたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出 調査報道サイト「ハンター」 2025年5月8日

≪注≫元右衛門の嘆願書は、大和同志会の機関紙『明治之光』第2巻第7号(1913年7月15日発行)に採録、掲載された。新政府への提出の43年後である。『明治之光』の原本は散逸しており、1977年2月に兵庫部落問題研究所が『復刻・明治之光』(上中下3巻)を発行した。添付した原文はこの復刻版に基づく。現代語訳は『千本部落の歴史と解放への闘い』に掲載された現代語訳を参照しつつ、筆者が行った。

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】l

【元右衛門の嘆願書の原文】

◇「古代東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の連載一覧

・1東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・2続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・3追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・4東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・5蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・6安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・7黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・8被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・9皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・10部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

・13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月30日)

・14 賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった(2025年9月10日)

≪写真説明≫

◎五箇条の誓文=白山比咩(しらやまひめ)神社のサイトから

≪参考文献&サイト≫

◎『復刻・明治之光(上)』第2巻第7号(兵庫部落問題研究所、1977年)=国立国会図書館所蔵

◎『千本部落の歴史と解放への闘い』(部落解放同盟千本支部部落史研究会、1987年)=佛教大学図書館所蔵

◎2009年度部落史連続講座講演録(京都部落問題研究資料センター)

◎『死者たちの中世』(勝田至、吉川弘文館、2003年)

◎後冷泉天皇の火葬塚に関する資料(宮内庁書陵部のサイト)

◎『日本書紀(一)ー(五)』(坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫、1994?1995年)

◎『日本書紀(上)(下)全現代語訳』(宇治谷孟、講談社学術文庫、1988年)

伸び盛りの選手に刺激を与え、その背中を押してあげたい、との思いが感じられる。2023年の大会では、岡山チームの中学3年生、ドルーリー朱瑛里(しぇり)が17人抜きの快走で区間新記録をマークし、「陸上界のニューヒロイン候補」と話題をさらった。

京都女子駅伝は西京極の陸上競技場からスタートし、西大路通を北上して衣笠校前でたすきをつなぐ。第2区のランナーは左手奥に金閣寺がある地点を過ぎると、右折して北大路通に入り、ほどなく千本通との交差点にさしかかる。この交差点の周辺が、かつて「蓮台野(れんだいの)」と呼ばれた地域である。

「蓮台」とはハスの花をかたどった仏像の台座のことだ。極楽浄土に往生する者が身を託すもので、転じて葬送を意味する。平安の昔から、蓮台野は東の鳥辺野(とりべの)、西の化野(あだしの)とともに北の葬送地として知られていた。化野は庶民、鳥辺野は裕福な人たちが葬られたところ、そして蓮台野は皇族の葬送地であった。後冷泉天皇や近衛天皇の火葬塚が残っており、今も宮内庁書陵部の陵墓資料に記されている。

この地で蓮台野の人たちは代々、御所の庭園の手入れや清掃に加え、皇族の葬送の仕事を担ってきた。その西側に紙屋川が流れていることから、皮なめしを業とする人たちも暮らしていた。なめし作業には流れる水が欠かせないからだ。蓮台野村は同じ京都の天部(あまべ)村や六条村、大阪の渡辺村などとともに、畿内でよく知られた被差別部落の一つだった。

◇ ◇

長い間さげすまれ、虐げられてきた人々にとって、明治維新は「新しい夜明け」を感じさせる出来事であり、新政府に寄せる期待には並々ならぬものがあった。とりわけ、五箇条の誓文に盛り込まれた「旧来ノ陋習(ろうしゅう)ヲ破リ天地ノ公道ニ基クベシ」という言葉に目を見張った。差別から抜け出す道が開かれた、と受けとめたのである。

明治3年(1870年)、蓮台野村の年寄(取りまとめ役)、元右衛門(がんえもん)は新政府にあてて、賤称の廃止を求める嘆願書を出した。京都の被差別部落の人たちの総意を踏まえた嘆願と見ていいだろう。嘆願書は次のような文章で始まる。

乍恐奉歎願候口上書

一昨辰年八月 元右衛門より供奉願書奉差上候節

由緒有増奉申上候通り

私共類村義 在昔は奥羽之土民に御座候 尤其辺

総而被為称東夷 王化に不奉復者も有之

遂に日本武尊 御征伐被為在之 其御凱陣之砌

御連帰り扈従候處 伊勢神宮に被為留置

夫より当時之帝 御鳳闕左右に被為近候事

日本書紀とも御座候

漢文調の難解な文章である。この調子で最後まで続く(末尾に全文を添付)。3年前の秋、東京の国立国会図書館を訪ね、この嘆願書が採録されている本を閲覧して複写したが、漢文の素養のない私のような者には到底、読みこなせなかった。その後、京都の蓮台野を訪ね、地元の歴史に詳しい方々に教えを請うた。並行して日本書紀や古事記、関連する文献に目を通して、ようやく内容を理解できるようになった。冒頭部分の現代語訳は次の通りである。

恐れながら嘆願奉り候口上書

一昨年の辰年(慶応四年)八月に元右衛門より行幸に

お供させていただきたいとの願書を差し上げました際、

私どもの由緒につきましてあらまし申し上げました通り、

私どもの村々の者は、昔は奥羽の土民でありました。

もっとも、その辺りでは総じて東夷と称され、

天皇に従わない者もありましたが、日本武尊(やまと

たけるのみこと)が征伐なされ、凱旋の際に連れて

帰られ、これに付き従いましたところ、伊勢神宮に

留め置かれました。

その後、当時の帝が宮城の門の左右に配置なされた、と

日本書紀に記されています。

衝撃的な内容だった。「私たちの先祖は古代の東北で蝦夷(えみし)と呼ばれた土民です。日本武尊に征伐され、西に連れてこられた者たちです」と記しているのだ。日本書紀の巻7「景行天皇 40年の条」には、確かに日本武尊が陸奥に遠征し、捕虜にした蝦夷を伊勢神宮に献上した、と書いてある。

もちろん、研究者の多くが「日本書紀に記された初期の天皇についての事績は神話もしくは伝説であり、史実と受けとめるわけにはいかない」と解釈していることは承知している。では、何代目の天皇から実在したと考えるのか。これは難問のようで、(1)第10代の崇神天皇(約2000年前)以降、(2)第15代の応神天皇(3世紀)以降、(3)第26代の継体天皇(6世紀)以降、と見解が分かれ、いまだに決着がついていない。日本武尊についても、ほとんどの専門家は「何人かの事績を重ね合わせて創作した伝説上の人物」と見ている。

とはいえ、畿内の朝廷勢力が東北の蝦夷と「38年戦争」と呼ばれる長い戦争を繰り広げ、帰順した者や捕虜を多数、西に移送したことについては歴史家の間で異論がない(連載1参照)。自分たちのルーツについてしたためた嘆願書の冒頭部分は、日本武尊という固有名詞を除けば、史実を伝えている可能性がある。嘆願書の内容を以下、現代語訳で紹介していく。第2段落は次のように続く。

応神天皇が国境を定められた時、播磨国神崎郡瓦村崗のあたりで

川上から青菜が流れ下ってきたので、伊許自別命(いこじわけの

みこと)に調べさせたところ、(川上に住む者たちは)「日本武尊

に帰順した者たちです」との報告がありました。天皇は日本武尊の

功績を思われて、伊許自別命に佐伯の姓を下賜し、その地を治める

よう命じられた、と新撰姓氏録(しょうじろく)などにあります。

その時から(私どもは)佐伯部になったということです。

「新撰姓氏録」とは平安時代の初期、嵯峨天皇の時代に編纂された古代の氏族名鑑である。畿内に住む1,182氏を皇別、神別、諸蕃に分類し、その祖先について叙述している。伊許自別命はその中に登場し、応神天皇に報告した内容についても詳しく書いてある。川上に住む者たちは「我らは日本武尊が東夷を平定した時に捕虜になった蝦夷の後裔です。針間(播磨)、阿芸(安芸)、阿波、讃岐、伊予などに散り散りに移され、今ここにいます」と答えたのだという。「佐伯部になった」とは、「佐伯の姓をたまわった伊許自別命の配下になった」ということだろう。

元右衛門の嘆願書の中で私がもっとも瞠目したのは、次の第3段落だ。安康天皇と次の雄略天皇の時代(5世紀)に皇位継承をめぐって血みどろの争いが繰り広げられた。嘆願書は、蓮台野の人たちの祖先がその争いに巻き込まれて「忠死した」と書いている。

仁徳天皇の時代に天皇の憎しみを被り、五カ国に散り散りになり

ました。その後、安康天皇の時代に私たちの祖先は(市辺押磐)

皇子の警護役である佐伯部仲子(なかちこ)に仕え、近江国

来田綿(くたわた)の蚊屋野(かやの)に付き従い、忠死した

者もおります。仁賢天皇の時には、国郡に散らばった佐伯部を

捜し求められたことも日本書紀に記されています。

この内容を読み解くために、私は日本書紀の関連部分を熟読した。「なんとすさまじい権力闘争であることか」と、うなってしまった。日本書紀に基づいて要約すれば、権力闘争は次のようなものだった。

安康天皇は大草香皇子の妹を大泊瀬皇子(おおはつせのみこ=のちの雄略天皇)に嫁がせようとし、大草香皇子はこれを承諾した。ところが、使いの者は大草香皇子が返礼として献上した宝物をわがものにしたうえで、「妹を差し出すことはできないと固辞した」とウソの報告をした。安康天皇は激怒し、大草香皇子を殺害してその妹を大泊瀬皇子に嫁がせた。しかも、寡婦となった大草香皇子の妻を宮中に入れて妃(きさき)にした。

妃には眉輪王(まよわのおおきみ)という連れ子(大草香皇子の実子)がいた。幼い眉輪王は自分の父親が罪なくして殺されたことを知り、酔って寝ている安康天皇を刺し殺してしまった。これを知った大泊瀬皇子は「自分の兄弟たちが背後にいるのではないか」と疑い、皇位継承でライバルになる可能性のある兄弟を眉輪王ともども次々に攻め殺した。

大泊瀬皇子はさらに、いとこで有力な後継候補だった市辺押磐皇子(いちのべのおしはのみこ)を狩りに誘い出し、近江の来田綿(くたわた)の蚊屋野という所で射殺してしまう。その際に、警護役を務めていた佐伯部仲子(なかちこ)と従者たちも皆殺しにした。嘆願書に「忠死」とあるのは、「殺された従者たちの中に私たちの祖先もいた」と言っているのである。

ライバルを一掃して、大泊瀬皇子は即位して雄略天皇になる。次いでその皇子が清寧天皇になるが、清寧天皇には子がなく、謀殺された市辺押磐皇子の息子が皇位を継いで顕宗(けんぞう)天皇となった。天皇は「雄略天皇の墓を壊し、遺骨を砕いて投げ散らしたい」と復讐に燃えるが、兄にいさめられて思いとどまる。その兄が次の仁賢天皇になり、各地に散らばって隠れていた佐伯部の人たちを捜し求めてねぎらった――壮絶な物語である。

嘆願書のこの段落には、もう一つ注目すべきことがある。蓮台野の祖先が「皇子の警護役に付き従い、忠死した」と記している点である。冒頭で書いたように、蓮台野の人たちは「御所の庭園の手入れや清掃」をしていたが、これは「平時の仕事」だろう。いったん事あれば、彼らは皇族を警護する舎人(とねり)の私兵として、武器を持って戦ったと考えるのが自然だ。「忠死」はそのことを意味しているのではないか。

朝廷勢力と長く戦い続けた古代東北の蝦夷は、戦闘力がきわめて高いことで知られた(連載3参照)。帰順した者や捕虜となった蝦夷の一部は、防人(さきもり)として大宰府や対馬などに配置されている。とするなら、畿内に移送された者の中にも、皇族や貴族の「私兵」として使われた者がいた、と考えるのが自然だ。蝦夷たちは権力を握る者たちにすがり、忠誠を誓って生き延びるしかなかったのだから。

◇ ◇

元右衛門の嘆願書は、自分たちのルーツについて叙述した後、祖先が御所でどのような役割を果たしてきたかを事細かく記している。そのうえで「今般の王政復古はありがたいことです」「私どもも神州の民となりました」「なにとぞ、穢多という名分をなくしてください」と結んでいる。

問題は、この嘆願書をどう見るかだ。史実を踏まえた信憑性の高い文書と考えるか。それとも、日本書紀や新撰姓氏録などの文献に造詣の深い者による「捏造文書」と捉えるのか。見方によって、この嘆願書の価値はまるで違ってくる。

戦前、戦後を通して、部落史の専門家の多くは「被差別部落は民衆を分断するため、近世になってから政治的に作られたもの」と唱え、この嘆願書の祖先に触れた部分に目を向けようとしなかった。嘆願書が史実に基づくものなら、彼らが唱えた「近世政治起源説」はたちまち瓦解してしまう。ゆえに、黙殺した。

部落の歴史や起源に関する本や資料をいくら読んでも元右衛門の嘆願書がなかなか出てこないのは当然のことで、この嘆願書にたどり着くまでずいぶん長くかかってしまった。

京都大学や立命館大学、大阪市立大学の教授たちが唱え、打ち固めていった近世政治起源説はその後、中世史や古代史の研究が進むにつれて揺らぎ、やがて破綻した。今では信じる者はほとんどいない(連載?参照)。被差別部落のルーツを古代東北の蝦夷と結びつけて考える説を「俗説」あるいは「妄説」として退けた彼らの説こそ「珍説」であり、検証に耐えられない代物だった。

これまでの学説に囚われず、曇りのない目でこの嘆願書を見つめ直せば、被差別部落のルーツについての新しい知見が得られるのではないか。次回以降、この嘆願書の持つ意味をさらに探っていきたい。

(長岡 昇:NPO「ブナの森」代表)

*初出 調査報道サイト「ハンター」 2025年5月8日

≪注≫元右衛門の嘆願書は、大和同志会の機関紙『明治之光』第2巻第7号(1913年7月15日発行)に採録、掲載された。新政府への提出の43年後である。『明治之光』の原本は散逸しており、1977年2月に兵庫部落問題研究所が『復刻・明治之光』(上中下3巻)を発行した。添付した原文はこの復刻版に基づく。現代語訳は『千本部落の歴史と解放への闘い』に掲載された現代語訳を参照しつつ、筆者が行った。

【元右衛門の嘆願書の現代語訳】l

【元右衛門の嘆願書の原文】

◇「古代東北の蝦夷(えみし)と被差別部落」の連載一覧

・1東北の蝦夷(えみし)と被差別部落/菊池山哉が紡いだ細い糸(2021年12月21日)

・2続・被差別部落のルーツ/なぜ東北にはないのか(2022年1月28日)

・3追い詰められ、侮蔑され、東北の蝦夷は蜂起した(2022年2月25日)

・4東北の蝦夷が歩んだ道は現代と未来につながる(2022年3月29日)

・5蝦夷(えみし)はアイヌか和人か(2022年4月27日)

・6安倍晋三氏のルーツは朝廷と戦った東北の豪族(2022年5月27日)

・7黄金の国ジパング伝説/起点は東北の砂金(2022年6月29日)

・8被差別部落の分布が示すもの(2022年10月31日)

・9皇国史観と唯物史観の結合(2022年11月28日)

・10部落の誤った起源説は「お墨付き」を得て広まった(2023年1月25日)

・11近世起源説を射抜いた素朴で鋭い子どもの質問(2023年2月23日)

・12 私ども、在昔は奥羽の土民なり(2025年5月8日)

・13 嘆願書に込められた切ない思い(2025年5月30日)

・14 賤称は廃止されたが、差別はなくならなかった(2025年9月10日)

≪写真説明≫

◎五箇条の誓文=白山比咩(しらやまひめ)神社のサイトから

≪参考文献&サイト≫

◎『復刻・明治之光(上)』第2巻第7号(兵庫部落問題研究所、1977年)=国立国会図書館所蔵

◎『千本部落の歴史と解放への闘い』(部落解放同盟千本支部部落史研究会、1987年)=佛教大学図書館所蔵

◎2009年度部落史連続講座講演録(京都部落問題研究資料センター)

◎『死者たちの中世』(勝田至、吉川弘文館、2003年)

◎後冷泉天皇の火葬塚に関する資料(宮内庁書陵部のサイト)

◎『日本書紀(一)ー(五)』(坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注、岩波文庫、1994?1995年)

◎『日本書紀(上)(下)全現代語訳』(宇治谷孟、講談社学術文庫、1988年)