*メールマガジン「おおや通信 97」 2012年12月20日

今の政治家はてんでダメですが、昔の政治家は例え話がとても上手でした。傑作の一つに「新聞の社説は『床の間の天井』のようなものだ」というのがあります。

その心は?「立派に作ってあるが、だれも見ない」

社説は、論理展開も書き方もそれなりに立派だが、立派すぎて面白みに欠け、これではだれにも読んでもらえないよ、というわけです。この例えを初めて聞いたのは、2001年春に朝日新聞の論説委員になって間もない頃でした。その巧みさに、自分が当事者の一人であることも忘れて、思わず「うまい!」と唸ってしまいました。

その夏、山形の実家に帰省した時に「床の間の天井」が実際、どんな作りになっているのか、のぞいてみました。確かに、人が見るところでもないのに、高級な木材を使って立派にしつらえてありました。以来、床の間のある部屋に入ると、失礼も省みず、天井をのぞく癖が付いてしまいました。どれもこれも、実に立派に作ってありました。見えないところにも贅を尽くす、日本人らしい美意識のなせるわざなのかもしれませんが、それにしても、なんとも巧みな例えです。

感心してばかりはいられません。私は職人気質の記者ですから、「ならば、のぞいてみたくなるような社説やコラムを書いてみよう」と、むきになった記憶があります。それができたかどうか、自信はありませんが、少なくともそのための努力と工夫はしたつもりです。

以下の文章は社説ではありません。2006年から07年にかけて、朝日新聞の論説委員室が中心になって連載した「新戦略を求めて」の一部です。9・11テロの首謀者とされるオサマ・ビンラディンのことを書くために、彼の父親の故郷を訪ね、その人脈に触れつつ、「テロとの戦いはどうあるべきか」を論じたものです。

* * *

その村は、垂直にそそり立つ岩山のふもとにあった。れんがを積み重ねた家が岩山にへばりつくように並んでいた。イエメン東部、ハドラマウト地方のルバート・バエシェン村。国際テロ組織アルカイダの首領、オサマ・ビンラディン容疑者の父親が生まれ育った村である。

「農地はなく、日雇いの暮らしだったらしい」とハッサン村長は語る。父親はこの村から石油特需に沸くサウジアラビアに出稼ぎに行き、建設会社を興して財を成した。ビンラディン容疑者は、五十数人いるとされる子どもの1人だ。古老によれば、1960年代に一族の者が村に戻って水道や道路の整備をしたことがあるが、今はだれも残っていない。父親は一度も帰省しないまま死去した。ビンラディン容疑者もこの村に来たことはないという。

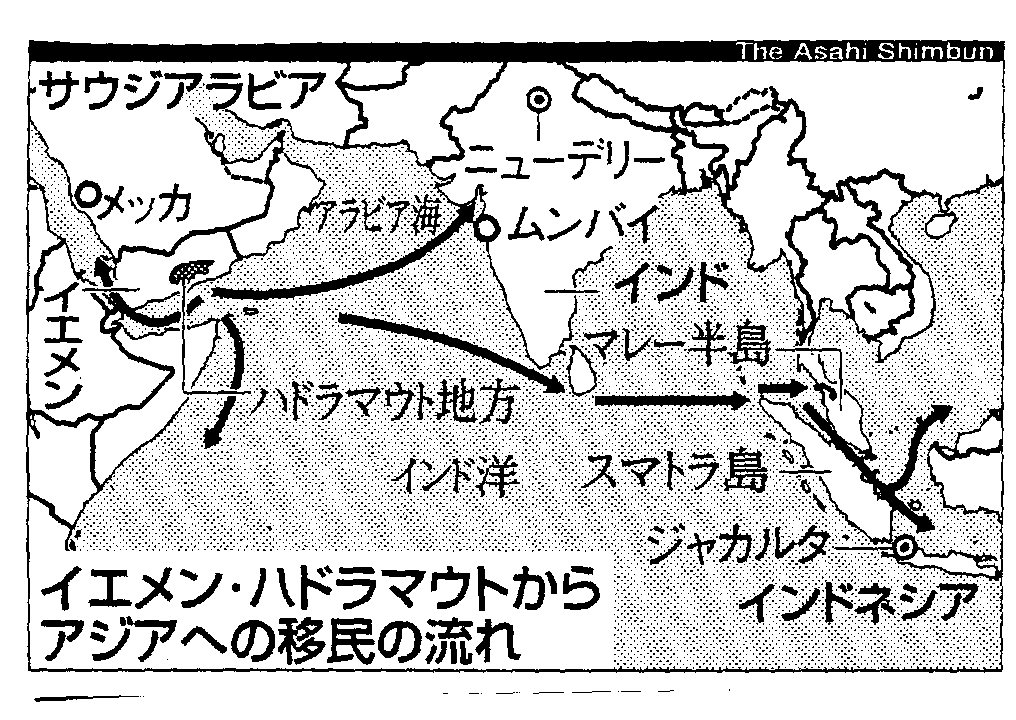

インド洋の交易ルート沿いにあるハドラマウトは、昔から多くの移民を出してきた(地図参照)。ビンラディン一族のように仕事を求めて、あるいはイスラム布教のために海を渡った彼らは「ハドラミー」と呼ばれる。もっとも多くのハドラミーを抱えるのはインドネシアだ。ジャカルタにある親睦団体「アラウィー連盟」によると、300万人を上回り、イエメン本国より多い。

2002年のバリ島爆弾テロを皮切りに、インドネシアでは大規模なテロが続発した。これらのテロを実行した過激派「ジェマー・イスラミア」の精神的指導者、アブ・バカル・バアシル師もハドラミーである。ビンラディン容疑者と並ぶ重要人物がイエメンの同じ地方の出身者であることから、テロ対策の専門家たちはその人脈に目を向ける。

だが、過激派に立ち向かう穏健なイスラム指導者の中にも、実は多くのハドラミーがいる。インドネシアのコーラン研究の権威、クライシュ・シハブ氏もその1人だ。シハブ氏は「罪のない者を巻き込むことをいとわない無差別テロは、イスラムのいかなる教えに照らしても許されない。彼らは病める者たちだ」と断言する。

インドネシアの治安当局は、こうした穏健なイスラム指導者と連携してテロ集団の孤立化を図ってきた。同時に、オーストラリアから携帯電話の追跡装置、日本からは警察用の通信機器や交番制度のノウハウなどを提供してもらい、テロ対策に生かしてきた。

テロ対策調整官のアンシャド・ンバイ氏は「軍事的な手段でテロを封じ込めても、一時的な効果しかない。捕まえて裁判にかけ、彼らが理念の面でも誤っていることを明らかにすることが何よりも大切だ」と語る。東南アジアのテロ組織の内情に詳しい「国際危機グループ」のジャカルタ代表、シドニー・ジョーンズ氏も「法的な手続きを踏むことの重要性」を説く。インドネシアでは逮捕者の中から捜査に協力する者を獲得し、過激派の切り崩しに成功しつつあるという。

なのに、米国はキューバのグアンタナモ収容所で、多くのイスラム教徒を裁判なしで拘束し続けている。大義なき戦争を始めてイラクを内戦状態に陥れ、パレスチナ紛争を収拾するための努力も怠っている。平和を求め、イスラムの正義と理念を実現しようとする勢力を、いかに支えるか。テロとの戦いで日本に求められていることである。

*2007年1月8日付 朝日新聞朝刊 連載「新戦略を求めて」 第5章 イスラムと日本(2)から

*オサマ・ビンラディンは2011年5月2日(パキスタン時間)、パキスタン北部に潜伏していたところを米海軍特殊部隊に急襲され、殺害された。

*メールマガジン「おおや通信 96」2012年12月14日

福島県飯舘村の村民歌は「山美(うる)わしく水清らかな」で始まる。2番は「土よく肥えて人(ひと)情(なさけ)ある」と続く。この歌にある通り、うららかで美しい村だった。

その村が原発の放射能によって山も土も汚染され、全村避難に追い込まれた。村は電源立地交付金を受け取ったことも、原発の工事で潤ったこともない。難儀だけを背負い込まされた。

村内に三つあった小学校は、隣の川俣町の工場跡地に建てたプレハブの仮校舎に移転した。同じ敷地に小学校が三つもあるのは福島県ではここだけだ。校庭はテニスコート2面ほどの広さしかない。

プレハブの仮校舎で学ぶ飯舘村の子どもたち=福島県川俣町

「大変でしょうって、よく言われます。確かに、幅々とさせられないのはつらいです。でも、村の子どもたちが一緒になったからできることもある。それを生かしたいと考えています」。臼石(うすいし)小学校の二谷(ふたつや)京子校長は言う。

全村避難で村民はバラバラになった。けれども、震災前の小学生の6割、222人が福島県内の避難先からスクールバスでこの仮設の小学校に通っている。

飯舘村では汚染土などの除染作業がようやく始まったが、盗難防止のため村内を巡回している住民は浮かぬ顔で言った。

「放射線量が下がっても、村に戻るのは年寄りだけだろう。子どもがいる若い人は戻らないのではないか。このままでは、年寄りだけの村になってしまう」

村の広瀬要人(かなめ)教育長は「そうかもしれない」と認める。「それでも」と教育長は言うのである。「これだけ多くの親が覚悟を決めて『飯舘の子は飯舘の学校で育てたい』と通わせてくれている。すぐには戻れなくても、いつか、この子たちが復興の担い手になってくれるのではないか。その種をまくつもりで頑張りたい」

もっとも厳しい試練にさらされた人たちが、かくも高く希望の旗を掲げている。原発事故を防げず、右往左往した人たちよ。恥ずかしくはないのか。

*2012年12月14日付の朝日新聞山形県版のコラム「学びの庭から」(9)

2001年3月8日の朝日新聞夕刊「らうんじ」

「都会は騒がしくて、かなわん。土をいじりながら静かに暮らしたい」

作家プラムディヤ・アナンタ・トゥールは、インドネシアのボゴール郊外の農村、ボジョン・グデに新しい家を建てた。小さな畑も付いている。近く引っ越す予定だ。

今でも1日4箱は吸うという丁字入りのたばこをくゆらせながら、老作家は「ジャワの農村で育ったから」と、土へのこだわりを口にした。2月中旬、完成間近の新居で、プラムディヤの76歳の誕生日を祝う会が開かれた。旧友らは記念に日本製の耕運機を贈った。足腰が弱って、もう自分で動かすことはできない。それでも、いとおしそうにハンドルをさすり、目を細めた。

76歳の誕生祝い。子と孫が勢ぞろいし、プラムディヤ夫妻(中央)を囲んだ/撮影・M・スルヤ氏、ボゴール郊外のボジョン・グデで

昼食後、前庭で家族の写真を撮ることになった。

傍らに白いスカーフをかぶったマイムナ夫人。夫妻を7人の娘と1人息子、孫たちが取り囲む。初めてのひ孫も長女に抱っこされて加わった。

後日、引き伸ばして手渡すと、プラムディヤはつぶやいた。

「歴史的な写真だな、これは」

すぐには意味が分からなかった。

通算16年に及ぶ投獄。釈放後も続いた当局による監視と迫害。娘のうち3人は、亡くなった前妻との子供。家族全員がそろったことは、これまで一度もなかったという。

家族が集まる。そんな当たり前のことが難しい人生だった。

* *

1965年の9月30日から10月1日にかけて、インドネシアを揺るがす大事件が起きた。共産党系の将校が部隊を率いて陸軍司令官ら6人の幹部を殺害、放送局や電話局を占拠して「革命評議会」の樹立を宣言した。

当時、陸軍戦略予備軍の司令官だったスハルト将軍はこのクーデターを鎮圧、共産党の伸長を許したスカルノ初代大統領を失脚させ、実権を握った。いわゆる「9・30事件」である。拮抗(きっこう)していた国軍と共産党の力関係は崩れ、共産党支持者に対する大虐殺が始まった。死者は、国軍の推計で45万?50万人。被害者と遺族の団体は約90万人と主張している。

プラムディヤは共産党系の文化団体の中心メンバーだった。「芸術は政治に従属すべきだ」との論陣を張り、反対勢力を激しく攻撃していた。事件後間もなく、ジャカルタの自宅で逮捕された。

「手間をかけやがって」

連行の途中、兵士はそう毒づきながら、銃床で彼の頭部を乱打した。この時から、右耳は聞こえなくなった。

刑務所を転々とした後、1969年にマルク諸島の流刑地、ブル島に送られた。荒れ地を切り開いて自分たちで収容所をつくった。食糧は自給自足。ピーク時には1万人を超える政治犯がいた。「ヘビ、ネズミ、犬……。栄養になるものは何でも食べた。必ず生き抜く、と自分に誓った」

プラムディヤは、この収容所で代表4部作を完成させた。後にタイプライターを使えるようになったが、最初のころは紙もペンもなかった。毎夕、囚人仲間に語り聞かせながら、構想をまとめていった。

流刑地ブル島の収容所でタイプライターを打つ プラムディヤ=1977年2月、当時の朝日新聞ジャカルタ支局長、増子義孝氏写す

『人間の大地』『すべての民族の子』『足跡(そくせき)』『ガラスの家』の4部作は、連続した一つの物語である。舞台は、19世紀末から20世紀初めにかけてのインドネシア。オランダの植民地支配下で苦悩するジャワ貴族出身の若者が民族意識にめざめ、独立運動に立ち上がるまでを描いている。インドネシアという国家の原型が、この時代に形成されたとみるからだ。

『人間の大地』の中で、プラムディヤはオランダによる砂糖の強制栽培の実態と農民の屈従を描いている。そして、抵抗することを忘れたジャワ人を「太陽に焼かれたミミズのような」民族と表現した。

「彼らは敗れるべく運命づけられていたのであり、その自己の運命を理解していなかったがゆえに、なおさら哀れなのです」(出版社めこん、押川典昭訳)

オランダに最後まで抵抗し続けたのはスマトラ島北部のアチェ人だった。

「彼らには守るべきもの、たんなる生や死、あるいは勝ち敗けよりもっと尊い何かがあるからです」(同)

そのアチェも武力に屈した。

人間としての誇り。それを守り抜く決意が崩れた時、人々はひれ伏し、流れに身を任せて漂い続けるしかなかった。

* *

流刑地で10年。プラムディヤは1979年末に釈放された。最初にブル島に送り込まれ、最後に釈放された政治犯の1人だった。

「逮捕の理由を説明されたことは一度もない。もちろん、裁判もなし。釈放書には『法的には9・30事件とのかかわりはない』と書いてあった。あまりの文化の低さに、怒りより哀れを覚えた」

翌年、『人間の大地』を出版した。初版は12日間で売り切れた。当時のアダム・マリク副大統領は「祖父や父がいかに植民地主義に立ち向かったかを理解するために、すべての若者が読むべきだ」と賛辞を寄せた。

ところが、スハルト政権は間もなく、この本を「マルクス・レーニン主義を広め、社会の秩序を乱そうとしている」として発禁にした。その後に出版したものもすべて発禁になった。プラムディヤは言う。

「人間を平気で踏みつけにするという点で、スハルト政権はオランダの植民地支配と何ら変わらなかった。何度発禁処分を受けようと、本を出し続けた。書き続けることが、私にとっては闘いだった」

1998年にスハルト政権が倒れ、インドネシアは民主化に踏み出した。国民はようやく、プラムディヤの本を手にすることができるようになった。だが、出版が黙認されているだけで、発禁処分そのものは解除されていない。最高検察庁の担当官は「共産主義を禁じた国民協議会の決定が撤回されていない以上、発禁を取り消すわけにはいかない」と言う。プラムディヤの闘いはまだ終わっていない。

(敬称略)

(文・長岡昇 ジャカルタ支局長)

* プラムディヤは2006年4月30日、81歳で死去。紙面では「プラムディア」と表記しましたが、より原音に近い「プラムディヤ」に改めました。このほかにも一部、加筆訂正をしました。

2001年3月9日の朝日新聞夕刊「らうんじ」

強靱な意志。強烈な個性。作家プラムディヤの生い立ちを知るため、故郷のブローラに向かった。ジャカルタから中部ジャワの州都スマランまで空路で1時間。そこから東へ車で3時間半ほど。東ジャワとの州境に近い小さな町だ。

空港から乗ったタクシーの運転手は、たまたまブローラの出身だという。道すがら「町の名物は何なの」と聞いてみた。

「サテ・アヤムがうまい」

即座に答えが返ってきた。甘辛いタレをつけて食べるインドネシア風の焼き鳥だ。どこにでもあるが、ブローラのものは地鶏の肉質がいいうえ、タレが独特なのだという。

続けて「町の出身者で有名な人はいる?」と尋ねた。しばらく考え込んでいる。「思いつかないなあ。とくにいないんじゃないの」。いろいろ水を向けてみたが、名前は出てこなかった。

プラムディヤの父親が校長をしていた中部ジャワ・ブローラの学校は、今は公立中学になっている。生徒た ちは午前7時前に登校してくる

プラムディヤはこの町で、1925年に生まれた。オランダの植民地支配は爛熟期に入っていた。その一方で、独立への胎動も始まり、運動が地方にも広がりつつあった。父親のマス・トゥールは「ブディ・ウトモ」という民族主義団体が運営する学校の校長をしていた。自ら教壇に立つかたわら、自宅で大人のための識字教室を開くなど、この地方の中心的な活動家として人望を集めていた。

「親戚の子供だけでなく、貧しい家庭の子供もうちで預かっていました。多いときには24人もいた。食事の支度だけでも大変でした」。故郷で暮らすプラムディヤの妹ウミ(70)は、母親のサイダが汗だくになりながらも誇らしげに働いていたのを覚えている。

オランダは当初、「ブディ・ウトモ」の運動を「原住民の教育水準の向上に役立つ」と推奨していた。しかし、教育運動が独立運動へと発展し始めたのに気づき、1930年代後半から弾圧に転じた。

植民地政府は親たちに転校させるよう、露骨な圧力をかけた。生徒数は激減し、運動の拠点になっていた自宅に住民が寄りつかなくなった。絶望した父は、バクチにのめり込んでいく。短編『弟の生まれたころ』で、プラムディヤは父の挫折を書いている。

「父は家に帰って来なかった。時には3日3晩も姿を見せなかった。学校にもいなかった。母は私に言った。『父さんはね、とても失望しているの。今は慰めが必要なの』」(冨尾武弘訳)

このころのことを語る時、プラムディヤの口調は重くなる。独立運動に邁進し、ジャワ文化の豊かさを教えてくれた父と、家庭を顧みなくなった父の姿が交錯し、心が乱れるのだろう。

崩れた父に代わって、家族の生活を支えたのは母だった。裕福な家庭に育ち、土をいじったこともなかった母が、田畑を耕して食糧を確保し、雑貨商をして生活費を稼いだ。「女性の隠された力はすごい」。奮闘する姿を見て、プラムディヤはそう思ったと言う。彼の人生と作品に最も大きな影響を与えたのは、この母といっていい。

小学校を卒業すると、プラムディヤはスラバヤにあるラジオ修理工の養成学校に進んだ。早く働き手になり、家族の生活を支えるためだった。在学中に第2次大戦が始まり、日本軍がジャワ島に上陸した。その3カ月後、母は10人目の子供を出産して体調を崩し、35歳で世を去った。

* *

父が校長をし、プラムディヤが通った学校の跡地は今、公立中学になっている。校門のわきには「学校の創設者」として父を顕彰する碑がある。放課後、生徒30人ほどの3年生のクラスで「故郷が生んだ作家」を知っているか尋ねた。プラムディヤのフルネームも言ってみた。みんなキョトンとしている。ひょうきんな男の子が「ルーパ(忘れた)」というと、ドッと笑いが広がった。だれ1人、知らなかった。

「彼の作品は教科書に載っていないし、文学史にも名前が出てきませんから。図書館にも1冊もないんです」。国語担当の女性教師、ワフユ・ウィナンティは気まずそうな表情をした。民主化されたはずなのに、中学の指導要領はスハルト政権時代の1994年版がそのまま使われている。政治的な混乱が続き、改訂作業は遅々として進まない。

「ブローラ生まれの生徒たちが将来、外に出て、プラムディヤの名前も知らないのではつらいのではないですか」と言うと、彼女は「授業内容について検討する職員会議で話し合ってみます」と語った。

* *

プラムディヤの生家には、弟のワルヤディ(74)が住んでいる。1965年のクーデター未遂事件の後、兄に続いて3人の弟たちも次々に逮捕された。投獄期間はそれぞれ12年、10年、5年。もう1人いる末弟だけが逃走し、逮捕を免れた。

プラムディヤの妻は夫の釈放を待ち続けたが、ワルヤディの妻はすぐに去った。流刑地のブル島から故郷に戻って以来、ずっと独りで暮らしている。医学や薬草の知識があるため、近隣の住民に治療を頼まれ、評判になったこともあったが、当局ににらまれ、だれも訪ねて来なくなった。

「兄貴には世話になった。若いころ英語の通訳になれたのも、兄貴に援助してもらったおかげだ」。かなりしっかりした英語でそう言う。だが、プラムディヤは、里帰りしても生家ではなく、妹の家に泊まる。

兄は建て替えの費用を出すと言っているのだが、弟は「このままでいい」と受け付けない。居間にかけられた両親の肖像画には、クモの巣がまとわりついていた。朽ちかけた家で、弟は世捨て人のようにして生きている。名をなした兄に、複雑な思いがあるのだろう。

ぎくしゃくしたものはある。けれども、ともかく全員生き延びた。プラムディヤ兄弟にはまだ、救いがある。この国には、理由も分からないまま殺されていった人々が数十万人もいるのだから。

(敬称略)

(文・写真 長岡昇 ジャカルタ支局長)

*メールマガジン「おおや通信 95」 2012年12月2日

人との出会いに加えて、本との出会いも、その人の歩みに重大な影響を及ぼします。私にとっては、インドネシアの作家、プラムディヤの小説『人間の大地』との出会いがそうでした。

76歳のプラムディヤ(2001年、撮影・千葉康由氏)。5年後、81歳で亡くなった

インドに続いて、1999年からインドネシアに特派員として赴任した私は、騒乱と暴動、腐敗と不正の取材に追われ、へとへとになっていました。「殺伐とした出来事だけでなく、潤いと深みを感じるものも取材したい」と願う日々。そんな時に手にしたのが大河小説『人間の大地』(押川典昭訳、出版社「めこん」)でした。

19世紀末から20世紀初めにかけて、オランダの植民地支配下で独立をめざして立ち上がり、押しつぶされていく若者たちを描いた作品です。「インドネシアのような大きな国(地域)がなぜ、オランダのような小さな国に支配されるに至ったのか」。プラムディヤは自らが抱いた根源的な疑問を解きほぐすために、政治犯の流刑地ブル島での過酷な生活に耐え、この『人間の大地』に続いて『すべての民族の子』『足跡(そくせき)』『ガラスの家』の4部作を書き上げたのだと思います。

スハルト独裁政権は、プラムディヤの作品を「マルクス・レーニン主義を広め、社会の秩序を乱す」として次々に発禁処分にしました。このため、インドネシア国内ではほとんど知られておらず、海外で翻訳出版されて広く知られるようになりました。

仕事の合間に、文字通り、むさぼるように読みました。それだけでは満足できなくなり、作家本人に会って、いろいろと聞きたくなりました。ジャカルタの旧市街にあるプラムディヤの自宅に通い、時にはボゴール郊外にある畑付きの別邸まで行って、本人がしゃべりたくないこと(共産党系の文化団体のリーダーとして他の文学グループを激しく攻撃したこと)もズケズケと聞きました。

30年あまり新聞記者として働きましたが、1人の人間にこんなに何回も長時間にわたって話を聞いたのは、プラムディヤが最初で最後になりました。そのインタビューをもとに、ジャカルタを離れる前(2001年3月)に夕刊に4回の連載記事を書きました。

連載記事(1)?(4)は、このNPO「ブナの森」の「事務局ブナの森」→「雑学の世界」というコーナーにあります。ご一読ください。